La consultazione degli antichi testi letterari cinesi è un’attività capace di restituire grandi presupposti di conoscenza e cognizioni, anche quando, nell’assenza delle necessarie competenze linguistiche, si scelga di ricorrere a una traduzione verso un diverso idioma. Esiste tuttavia il caso di un testo specifico, le cui ricche illustrazioni tradizionali permettono un elevato grado di fruizione anche senza la conoscenza di un singolo ideogramma. Esso è lo Shanhai Jing (山海经) “Il Libro dei Monti e dei Mari” una sorta di enciclopedia compilata probabilmente per la prima volta attorno al IV secolo a.C, costituita da un catalogo degli animali, mostri e fenomeni naturali che caratterizzavano la Terra di Mezzo, ivi incluse le forme terrene di diverse divinità. Tra cui la più celebre resta probabilmente Nüwa o Nügua, donna creatrice con il corpo di serpente, lungamente venerata dall’antico popolo dei Miao. È tuttavia possibile, continuando a sfogliare quelle pagine, imbattersi in qualcosa capace di suscitare un immediato senso di perplessità e smarrimento, giungendo al cospetto di un’essere probabilmente tra le più bizzarre creature mitologiche di qualsiasi cultura, la cui stessa esistenza fu in effetti concepita come allegoria dell’inconoscibile principio dell’Esistenza. La creatura, identificata con il doppio nome di Hundun (混沌 – Caos) o Dijiang (帝江 – Sovrano del Flusso) era in effetti il nume tutelare di talune scuole ancestrali della filosofia Taoista, posizionandosi all’incontro tra elucubrazioni filosofiche sulla natura dell’esistenza ed il modo in cui taluni princìpi generativi, che oggi saremmo inclini a definire “evoluzione”, possono rendere manifeste le ideali verità inumane. Danzante, volante essere chimerico, dotato al tempo stesso di un corpo peloso dalla forma discoidale e sei zampe come un insetto, nonché quattro ali che battevano in maniera discontinua e imprevedibile, dando l’origine a dei movimenti irregolari capaci di assomigliare ad una mistica danza tra le nubi del Palazzo Celeste. La cui caratteristica fondamentale restava l’assenza di alcun tipo di organo necessario all’acquisizione della conoscenza, nonché una testa propriamente detta, così da rendere difficile la distinzione tra il dietro e il davanti. Con dimensioni imponenti probabilmente paragonabili a quelle di un drago, benché ciò non venisse esplicitamente specificato, il misterioso Hundun fluttuava dunque nello spazio interstiziale tra fenomenologia e significato, volendo alludere in maniera trascendente ad una delle primordiali consapevolezze identitarie della collettività terrena. Una sua analisi più approfondita, grazie alla comparsa in una serie di parabole sia letterarie che folkloristiche, avrebbe per certi versi occupato gli oltre due millenni a seguire…

draghi

La leggenda delle pietre che ancoravano su vette caucasiche le code draconiche della Preistoria

Il mostro Illuyanka era una creatura della mitologia Ittita con caratteristiche serpentine, la cui storia è conosciuta grazie a tavolette cuneiformi ritrovate presso il sito archeologico di Hattusa e un’incisione parietale molto successiva a Malatya. Una sorta di serpente alato, simile ad un Leviatano, che venne affrontato dal dio delle tempeste, Teshub, con l’intenzione di proteggere il mondo dalla sua voracità senza fine. Sconfitto nonostante tutto dal mostro, l’immortale guerriero venne dunque privato degli occhi del cuore, rimanendo privo della possibilità di muovere di nuovo la sua guerra contro l’immane creatura. Meditando a questo punto vendetta, egli prese in moglie una donna terrestre, mettendo al mondo un figlio che avrà il nome Sarruma. Il quale crescendo, in base a una precisa profezia, si sarebbe innamorato e avrebbe preso in moglie la figlia del grande drago Illuyanka. Quindi su suggerimento di suo padre, il giorno del matrimonio costui chiese al suocero un particolare dono nuziale: gli occhi e il cuore di un dio, sconfitto tanti anni prima in un’epica tenzone. Ottenuto il proprio desiderio, ciò permise a Teshub di recuperare i propri organi, salendo nuovamente in cielo e riuscendo, in questo modo, a sconfiggere finalmente il mostro. Ma suo figlio sentendosi ingannato, non potendo tollerare il disonore dello stratagemma in cui era stato coinvolto, chiese ed ottenne a questo punto che anch’egli si togliesse la vita, ritornando in questo modo a dimorare nelle auguste sale ultramondane.

Passarono gli anni, che divennero millenni, finché il nome dell’antico Dio venne dimenticato. Quando presso il popolo di un altro lato della montagnosa striscia geografica nota come Caucaso iniziarono a comparire chiare attestazioni del ritorno di un’entità superna le cui mansioni comprendevano il controllo degli elementi. Vahagn o VahaknIl (“Coraggioso”) leggendario avversario del cosiddetto mostro di Van, drago sempiterno la cui dipartita e conseguente caduta sulla Terra avrebbe generato in seguito un cratere, destinato a diventare il grande lago omonimo in Turchia. Ma le cui scaglie e placche corazzate di pietra, venendo disperse in una pletora di traiettorie, assunsero la guisa di meteore o pietre celesti, che lungamente bersagliarono le lande oggi note come l’Armenia. Forse proprio per questo, molto prima della formazione di quel regno medievale, quando ancora le migrazioni delle genti indo-europee attendevano di assestarsi nella forma primordiale delle odierne Nazioni, tali genti caucasiche impararono a venerare macigni e monoliti, ovvero le tangibili ossa mineralizzate del mondo. Quella stessa materia prima utilizzata, in un lungo periodo a partire dall’Era Calcolitica (4.000 anni fa ca.) per la costruzione di ancestrali monumenti grosso modo coincidenti alla creazione di Stonehenge da parte dei Celti, e Göbekli Tepe nell’odierna Turchia adiacente. Chiamate per l’appunto Vishapakar, dalla parola in lingua armena che significa “drago” tali oggetti hanno lasciato sussistere in maniera parallela molte teorie non compatibili sulla loro effettiva funzione culturale. Almeno fino allo studio pubblicato all’inizio di settembre dai ricercatori Vahe Gurzadyan e Arsen Bobokhyan dell’Università di Yerevan, che ha scelto di sfruttare un approccio sorprendentemente raro nel campo dell’archeologia: l’analisi statistica di una moltitudine di reperti…

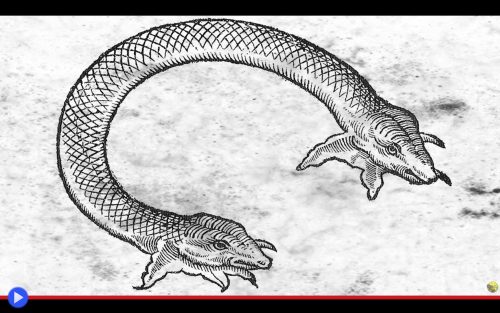

Anfisbena degli alti deserti, l’antico serpente con due parti davanti

Nei secolari tentativi d’approfondimento enciclopedico e studio pseudo-scientifico antecedente all’inizio dell’epoca moderna, gli studiosi che ebbero ragione d’interessarsi al deserto della Libia si trovarono dinnanzi a due importanti verità: tra le dune di quel mondo privo di vegetazione, mancavano del tutto le formiche. E nessuna cosa morta, a distanza di poche ore o giorni, pareva mantenere alcun tipo di tangibile presenza oltre poche ossa bianche come i petali di una margherita. Ciò pareva confermare, in modo inconfutabile, l’esistenza di una mistica presenza strisciante… In molti, tra i viaggiatori, ne avevano incontrato l’inquietante forma. E sebbene non ci fossero prove materiali, come una pelle, lo scheletro completo o neanche un quantità plurale di ritratti appartenenti ad epoche o culture diverse, gli insigni filosofi erano chiari nel citare come reale un’importante vicenda della mitologia Greca. Quando Perseo, ancora armato col falcetto e gli stivali alati di Ermes, lo scudo specchiato di Atena e l’elmo dell’invisibilità di Ade, sorvolava il Nordafrica di ritorno verso casa. Con stretta nella mano destra la testa tagliata della mostruosa Medusa, dal cui collo gocciolavano copiose quantità di sangue. Ex morte vita, dunque, al sorgere dell’alba successiva, il rosso fluido si era convogliato in una forma, e da essa sorse, orribile e contro natura, un serpente a due teste. Chiunque immagini questa creatura dai molti nomi, tra cui anfisbena e anfesibena, come un mostro draconico con spire parallele potrebbe essere stato tratto in errore da stereotipi successivi; giacché le contrapposte fauci di questo particolare mostro si trovavano, a quanto si narra, al termine della sua lunga coda. Se ancora fosse stato giusto definirla in siffatta maniera.

Tra i primi a parlarne figura Nicandro di Colofone, poeta del III secolo a.C, con una citazione dell’essere che avrebbe avvolto la verga di Ermes tra le sue spire, dalla caratteristica forma smussata alle estremità. Spostandoci innanzi, Plino il Vecchio (Naturalis Historia) nel I secolo d.C, Claudio Eliano (Peri zoon idiotetos – La natura degli animali) e Gaio Giulio Solino (Polyhistor – Il curioso) nel III secolo, la connotarono ulteriormente, facendo riferimento a una creatura dalle caratteristiche oggettivamente diverse da quelle di qualsiasi altro animale. Due fauci identiche, dalle zanne avvelenate, la dimensione minima di un grosso pitone. Uno spazio particolare veniva dedicato alle sue modalità di movimento, in cui dando prova di un carattere contrario alla natura, le rispettive estremità sembravano talvolta “lottare” tra loro, portando il rettile a girare su se stesso o compiere dei repentini e imprevedibili cambi di direzione. Un altro tratto ricorrente erano gli occhi luminosi e visibili da grande distanza, il che lascerebbe pensare a un animale dalle abitudini in qualche maniera notturne. Dal che l’origine etimologica dell’appellativo d’identificazione coniugato in molte versioni e sia femminile che maschile, dalle parole greche amphis “entrambe le direzioni” e bainein, “andare”…

L’insetto drago che riemerge dalla fiamma primordiale dell’esistenza

Prima dell’introduzione del metodo scientifico, in assenza di strumenti tangibili e mentali per classificare il mondo, il principale metodo per farlo proveniva dalla disciplina trasversale della filosofia. Speculazioni elaborate da persone molto intelligenti, che operavano mediante i metodi spesso in conflitto della logica e il sentito dire. Uno degli argomenti entro i quali, tuttavia, i due pilastri di questa tipologia di conoscenza si trovavano a convergere poteva essere individuato nel rapporto sempre tormentato tra uomo e natura. E la maniera in cui taluni esseri viventi, soprattutto quando appartenenti a magnitudini di scala sensibilmente inferiori alla nostra, tendevano a fare la loro comparsa nelle circostanze e nei momenti più inaspettati. Lascia della melassa a terra, dicevano i presocratici, ed ivi nasceranno in modo totalmente spontaneo delle formiche. Sacrifica dei tori e dalle loro carcasse nasceranno le api. Ma fu Aristotele in particolare, nella sua Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν (Storia degli animali) del IV sec. a. C. a descrivere per primo la presenza della vita là dove chiunque, fino a quel momento, aveva creduto che ogni cosa mobile fosse consumata e incenerita in pochissime frazioni di secondo. Fuoco, fiamme, distruzione, annientamento: dove, se non lì? All’interno delle forge rinomate dell’isola mediterranea di Cipro, ove colossali quantità di rame venivano sottoposte a liquefazione, prima della mescita nei recipienti ove lo stagno l’aspettava per poter formare l’essenziale lega eponima dell’Età del Bronzo. E gli addetti ai lavori, ma anche i viaggiatori e semplici conoscitori dell’ambiente locale, raccontavano con enfasi dell’ennesimo ritorno fastidioso ma del tutto inevitabile di sciami del pirausta (πυραύστης) una presenza svolazzante, delle dimensioni approssimative di un moscone, che all’accensione delle fiamme vive sopra un certo grado di temperatura compariva per ronzare attorno agli utilizzatori di questi ultimi. E quando, al termine della giornata, di tutto ciò restavano soltanto dei carboni ardenti, ad essi faceva ritorno e periva silenziosamente, prima del tramonto. Ancora una volta, dunque, un insetto ma dotato di caratteristiche del tutto mitologiche che parevano accomunarlo alla salamandra. Usato estensivamente in drammaturgia e retorica nel corso dei secoli, talvolta come sinonimo della falena che arde nel tentativo vano di trascendere la sua mortalità, l’animale misterioso viene nuovamente discusso da figure latine del calibro di Seneca, Plinio il vecchio ed Eliano di Preneste, uno studioso del sofista Pausania. Che nel suo trattato De animalium natura, del II sec. d.C. discute con approccio metodico dei diversi contesti da cui giungono a palesarsi gli esseri viventi: le montagne, il mare, l’aria stessa. Ed infine il fuoco, mediante un tipo di processo in merito a cui lui era pronto ad ammettere la propria ignoranza. Altri studiosi, nel corso della storia medievale e moderna, non avrebbero scelto lo stesso sentiero…