Appiattita dalla catalogazione orizzontale di Internet, ogni tipo di sequenza cronologica tende a passare in secondo piano: così la notizia fotografata e riportata sui social recita: “Ritrovata caverna vecchia di 5,5 milioni di anni con quasi 50 specie animali sconosciute alla scienza.” Subito seguìta dal commento cupamente umoristico: “Gente, richiudetela immediatamente. Questo NON è l’anno adatto!” E come dargli torto? Ma vediamo anche stavolta, per onor di cronaca, di creare l’ordine dal caos ridefinendo il labile confine tra realtà e fantasia. La grotta in questione, situata nella regione rumena di Costanza sulle coste del Mar Nero, è un effettivo ritrovamento accidentale a seguito di un sondaggio speleologico di prospezione mineraria durante la dittatura comunista di Ceaușescu, sottoposto presto ad approfonditi studi e valido a cambiare alcuni basilari presupposti sulla nascita e l’evoluzione della vita. La sua scoperta, tuttavia, risale al remoto 1986 e senza alcun recente nuovo sviluppo, in questa turbolenta prima metà dell’anno 2020, salvo il carosello tipico dei tentativi reiterati di chi tenti di aumentare il proprio numero di clicks. Ciò detto, l’esistenza stessa di questo network di gallerie noto al mondo con il nome di Movile costituisce di per se un fatto tanto importante per la storia in essere delle scienze biologiche da poter cogliere in un simile frangente l’opportunità rara, e preziosa, di approfondirne (letteralmente) ogni sepolta nozione, recuperando cupe consapevolezze su qual sia l’origine di tutto e assai probabilmente, anche il nostro remoto futuro.

La prima esplorazione di questo arcano luogo viene collegata normalmente alla figura eclettica dello scienziato e speleologo Dr. Cristian Lascu, recatosi sul posto col suo team dell’Università di Bucarest per l’opportunità di annotare per la prima volta alcune delle più improbabili diramazioni sotterranee dell’albero della vita. Come narrano le cronache e i successivi rilevamenti, delle non più di 100 persone abbastanza folli o coraggiose da inoltrarsi lì sotto nel corso degli ultimi 34 anni, Movile è un crogiolo di circostanze ecologiche tanto estreme ed improbabili da poter essere paragonato all’ambiente di un diverso pianeta. Oltre una discesa verticale con la corda di circa 20 metri e superato un primo ambiente quasi anaerobico fatto di pertugi angusti e serpeggianti, l’esploratore con equipaggiamento per immersioni si ritroverà infatti ad accedere al livello più profondo, completamente occupato da un lago sulfureo e maleodorante. All’interno del quale brulica la più improbabile, nonché inerentemente misteriosa, collezione di pallide creature. Tutte prive di occhi e perfettamente adattate a vivere nel buio eterno, principalmente appartenenti alla classe degli aracnidi, benché non manchino isopodi, coleotteri, vermi nematodi e gasteropodi. Lumache scivolano sulle pareti, dunque, mentre i ragni costruiscono sottili tele, mirate non a catturare mosche inesistenti bensì collemboli saltatori, insetti noti con il nome anglofono di springtails. Altrove sanguisughe dall’aspetto alieno si affollano presso le poche sacche d’aria sotto il soffitto a volta della caverna, dove cacciano i vulnerabili vermi di terra, finiti erroneamente in questo inferno dalle circostanze tenebrose. Mentre l’uomo, inconsapevole, s’interroga sulle ragioni della loro esistenza…

preistoria

Come aprire lo scrigno fossile di un granchio primitivo

Provando ancora il senso dell’aria salmastra che ti accoglie mentre scendi dalla cima della spiaggia, guardi attentamente dove metti i piedi, lungo il ripido sentiero fino al mare. Nuova Zelanda, terra di scoperta e meraviglie naturali, terra di avventure, hobbit ed antiche mistiche creature. Corazzati esploratori degli abissi e della terraferma, che molti milioni di anni a questa parte s’inoltrarono fin oltre il bagnasciuga, poco prima di seccarsi e morire (non necessariamente in quest’ordine). Ma i principi che governano i processi naturali a volte sono strani, pensi, mentre conti per l’ennesima volta quelle pietre tondeggianti per l’effetto della semplice erosione, ben sapendo che tra quelle, assai probabilmente, può nascondersi il tesoro della tua escursione. 12, 24, 48 ed arrivato a 51, gioia e giubilo, una concrezione! Piccoli cerchi concentrici denunciano l’appartenenza ad una classe di reperti degni di essere raccolti. E nel momento in cui la volti, giunge il chiaro segno della verità, ovvero forme che sporgono dai lati, come l’ali di un uccello mineralizzato, però asimmetriche per forma e dimensioni. Perché, certo! Sono chele. Di quel “mostro” cinque volte più imponente dell’attuale granchio viola delle rocce (gen. Leptograpsus) che i paleontologi amano chiamare, di lor conto, Tumidocarcinus giganteus.

Questo fece e quindi aveva pubblicato, all’incirca un mese fa, l’esperto cercatore di fossili Mamlambo, operativo nella zona di Christchurch (Isola del Sud) presso spiagge come quelle di Motunau e Glenafric, famose per la quantità di pietre contenenti tracce di antichissime creature ormai transitate alle regioni dell’eternità immanente. Granchi e altri crostacei, soprattutto, per l’alto contenuto di chitina mineralizzata già presente nella loro armatura esterna, ma anche ogni altra forma biologica capace di esalare l’ultimo respiro sul sostrato destinato a diventare parte inscindibile di queste rive. Il termine geologico rilevante risulta essere, del resto, concrezione: riferito al caso niente affatto raro di un agglomerato di sedimenti, accumulati in fase di diagenesi, che si solidificano attorno al “corpo” solido di un qualche elemento estraneo. Come per l’appunto, la carcassa solida di un granchio neozelandese.

Ciò che segue è tipico della natura umana: gente che di questa caccia, lungo gli anni e i secoli, ne ha fatto la ragione di un collezionismo. E base imprescindibile di un’arte vera e propria, consistente nel massimizzare le qualità estetiche e scientifiche di ciascun pezzo ritrovato. L’autore del video, capace di raccogliere centinaia di migliaia di visualizzazioni nel giro di alcune settimane, dimostra in questo chiare capacità operative, mentre con il proprio scalpello pneumatico traccia in seguito i contorni dell’animale intrappolato nella pietra, per valorizzarne al massimo le caratteristiche innate nascoste dal trascorrere di circa 12 milioni di anni. Datazione facilmente desumibile, nei fatti, dal tipo di pietra e la natura stessa di questa creatura, da tempo datata dai paleontologi come appartenente all’epoca del Miocene, durante cui molti degli attuali esseri viventi presero la forma che ci appare maggiormente familiare. Inclusi, per l’appunto, i più diffusi spazzini decapodi del lungo mare….

Il sangue del ragno corazzato che muore salvando il mondo

É primavera, svegliatevi bambine… “Sulle banchine, creature aliene, trovano l’amor!” Potremmo essere nel Delaware, oppure a meridione lungo il tratto di costa che si affaccia nell’ampio bacino noto come golfo del Messico, ove annualmente migrano gli unici rappresentanti dell’ordine Xiphosura, parola il cui significato letterale in greco antico è “coda [a forma di] spada”. Caratteristica evidente, da qualsiasi lato le si osservi sulla riva relativamente asciutta dell’oceano Atlantico, mentre giungono al coronamento della lunga migrazione necessaria prima di accoppiarsi, mediante un rituale vecchio di 450 milioni di anni. La limula lunga 60 cm che giunge sulle sabbie presso cui è nata, per mettersi a scavare con le zampe nascoste sotto il guscio, poco prima di deporre nella buca un numero variabile tra le 15.000 e 64.000 uova. Ed il suo lui più piccolo a fargli da seguace, come il successivo membro di un trenino danzante, estremamente concentrato nel fondamentale compito di fecondare quel dono genetico direttamente nella sabbia, così come è stato fatto, lungo il corso dei millenni, dai suoi innumerevoli predecessori. Creature che ci guardano, coi loro molti occhi situati in vari punti del corpo, dall’alto di una discendenza al confronto del quale i più nobili tra gli uomini non possono che far sorridere, per l’illusione coltivata della loro presunzione d’importanza. Quattro sono le specie, d’altra parte, in cui è suddiviso il cosiddetto horseshoe crab (granchio a ferro di cavallo) il quale nonostante il nome, risulta essere in effetti più strettamente imparentato con artropodi di terra, come i ragni e le zecche, cosa che appare ragionevolmente chiaro dalla sua distintiva anatomia. Ma la più importante, per l’economia e la sopravvivenza degli umani, risulta essere nei fatti quella del Limulus polyphemus o versione Atlantica dello stesso, di fatto oggetto ancor più dei suoi simili di una certa branca dell’industria farmaceutica, consistente nel produrre una sostanza importante nel contesto ospedaliero di moltissime nazioni, responsabile di salvare una quantità stimata di 11 milioni di persone l’anno. Sto parlando del lisato di amebociti di Limulus (LAL) liquido prodotto dalla particolare versione dei globuli bianchi che scorre nelle vene di queste creature, dotata della caratteristica di coagularsi immediatamente non appena giunge a contatto con batteri di tipo Gram negativo, tra i più pericolosi in quanto capaci di causare la sepsi negli umani. Ecco dunque il triste, se non tragico destino a cui 600.000 di queste creature vanno incontro subito dopo la deposizione delle uova, a fronte della sistematica cattura e successiva estrazione della loro linfa vitale di un caratteristico colore azzurro dovuto alla presenza di emocianina con atomi di rame piuttosto che ferrosa emoglobina, in quantità teorica del 25-30%, affinché possano essere successivamente rilasciate nella natura. Se non che, secondo le statistiche, c’è sempre una quantità pari al 30% di esse che non sopravvivono al processo, mentre un ulteriore 25% muore successivamente, una volta fatto ritorno al di sotto della superficie del mare. Il che lascia comprendere, in maniera più che mai evidente, come una tale industria non possa essere effettivamente sostenibile ad oltranza, oltre a mettere a rischio la sopravvivenza futura di questi animali, avendo nei fatti dato luogo a successivi tentativi di trovare una via diversa. Tra cui la sintetizzazione in laboratorio, a partire dal 2003, di un prodotto capace di assolvere la stessa funzione tramite l’ingegneria genetica, dal nome di Fattore ricombinante C, la cui natura brevettata e prolungata assenza dal codice farmaceutico della maggior parte dei paesi ha tuttavia condizionato la diffusione attraverso gli anni. Ecco dunque il nuovo studio pubblicato all’inizio di aprile sulla rivista Frontiers in Marine Science, da ricercatori della Kepley Biosystems Incorporated, mirato a proporre l’ipotesi, più volte giudicata impercorribile causa minore efficacia del prodotto finale, di allevare in cattività queste creature. Poiché talvolta, una cura preventiva imperfetta, ma pur sempre funzionale, può comunque assolvere allo scopo che ci si era prefissati…

La storia millenaria del più piccolo deserto canadese

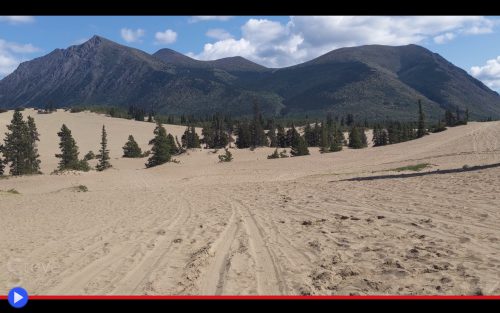

La definizione topografica del concetto scientifico di bioma non può normalmente prescindere dall’attribuzione di un territorio che possa dirsi, al minimo, considerevolmente esteso. Eppure l’apparenza, certe volte, può riuscire ad ingannarci, qualora dovessimo trovarci al cospetto di una vera e propria linea divisoria, come il punto di rottura tra quello “che dovrebbe essere” e la pura e semplice evidenza che piuttosto, riusciamo a ritrovare innanzi ai nostri occhi: al termine del bosco, una radura. Sabbia. Dune. Un ripido declivio. E all’altro capo dell’insolito scenario, largo appena 1 miglio, gli alti picchi montani dello Yukon, ricoperti di uno spesso strato di neve. Quale strana circostanza del paesaggio, quale improbabile trascorso pregresso, che bizzarro accadimento… Che le cronache hanno registrato, ma soltanto in modo retroattivo, sembrerebbe aver portato un pezzo del deserto di Sonora o di Blackrock oltre il 49° parallelo, ove gli orsi camminano tra le persone e lo sciroppo d’acero è un pilastro della colazione quotidiana di ogni singolo periodo stagionale?

Benvenuti nel “deserto” di Carcross, dove senz’altro il clima è arido, le piogge catturate dalle cordigliere soprastanti, ma l’aspetto straordinario è che la sabbia appare viva, costituendo quel tipo di fenomeno paesaggistico, la duna, che saremmo soliti aspettarci in siti molto più meridionali. Un’attrazione particolarmente cara agli abitanti di questo particolare luogo, come testimoniato dal cartello esplicativo posto sulla Klondike Avenue, che parla dell’antico lago un tempo collocato in questo luogo, il quale prosciugandosi, avrebbe lasciato dietro di se la sabbia fine in grado di creare un tale ambiente totalmente fuori dal contesto. Affermazione che non è SBAGLIATA, se vogliamo, poiché l’intero Canada, ai tempi della glaciazione del Wisconsin (da 75.000 a 21.000 anni fa) restò ricoperto da uno spesso strato di acqua solidificata, tale da nascondere l’intero punto d’interesse ad oltre un chilometro dall’assolata superficie soprastante. Eppure secondo quanto riportato dalla geologista surficiale del servizio pubblico Panya Lipovsky, sembrerebbe mancare il punto: perché allora, quale sarebbe la ragione per cui un simile scenario non compare, ad intervalli di frequenza varia, più e più volte entro i confini di quel nordico paese? Ecco dunque comparire, a valido supporto, l’osservazione di un ulteriore effetto che può escludere e mutare le ragioni delle circostanze: quell’agente che più di ogni altro sembrerebbe far valere la sua forza sulle variazioni del paesaggio, il Vento…