Tagliando rabbiosamente l’aria di campagna col suo terribile ronzio, il drone sorvola le acque tranquille di un particolare tratto del fiume Kinugawa, dove soltanto ai funzionari di governo, i samurai di un certo livello e i monaci del grande tempio shintoista dedicato a Tokugawa, condottiero che completò l’unificazione di quel paese, veniva permesso di compiere le proprie abluzioni. Per la presenza di una sorgente termale sulle pendici di una collina situata a un paio di chilometri e scoperta soltanto nel 1691, le cui acque potevano costituire una preziosa panacea di tutte quelle afflizioni che, nell’epoca antecedente alla modernità, venivano pazientemente tollerate dalla gente comune. Mentre oggi, tutti possono acquisire quel livello di servizi e svago, a patto di disporre di una quantità adeguata di denaro da investire nell’economia di quello che riuscì a diventare, verso la metà degli anni ’70, un vero e proprio resort ad alta percorrenza, paragonabile a un villaggio dalle medie dimensioni. Mentre l’obiettivo della telecamera si avvicina un po’ alla volta, tuttavia, s’inizia a scorgere un qualcosa d’inaspettato: le finestre degli alti palazzi, un tempo ornate da piante, con tavoli per fare colazione o gente intenta a rilassarsi mentre osserva il panorama, appaiono quest’oggi vuote come le orbite di un teschio abbandonato. Neanche un’automobile figura all’ombra delle loro mura, come se d’un tratto, ogni persona avesse lasciato questo luogo all’arrivo di un qualche tipo di catastrofe terrificante, come un terremoto, uno tsunami o perché no l’attacco dei demoni ( oni – 鬼) arrabbiati (okoru – 怒る) da cui prese il nome questo luogo ragionevolmente ameno. Dopo tutto, siamo in Giappone giusto? Eppure, la triste fine della parte derelitta dell’onsen (温泉 – stazione termale) ancora celebre di Kinugawa ( 鬼怒川 ) non ha origini di tipo naturale o mistico, costituendo piuttosto l’effetto collaterale di una serie di casualità di tipo finanziario ed economico, largamente frutto delle manipolazioni umane.

Secondo quanto riportato in vari blog del settore urbex, disciplina di esplorazione abusiva per cui il Giappone del dopo-bolla immobiliare offre un ampio ventaglio d’opportunità, il dramma di questo luogo ebbe inizio al volgere del 1990, quando la banca locale della vicina cittadina di Ashikaga, principale finanziatrice delle aziende che si erano occupate di sviluppare il lato turistico della regione, va incontro a un improvviso fallimento. La ragione fu la stessa della più recente crisi economica globale del 2007-2008: acquisizione di una quantità eccessiva di crediti soggetti a cartolarizzazione, ovvero passati per più volte di mano svalutandosi più e più volte, fino all’evaporazione di un qualsivoglia valore residuo. Prive di una base solida per mantenere salde le proprie finanze, in una situazione ulteriormente appesantita dal calo dell’interesse pubblico nei confronti delle cosiddette okuzashiki (奥座敷 – [case con] la stanza per guardare il giardino) ove ritirarsi dal tram-tram della vita cittadina, le aziende che avevano in gestione il resort caddero l’una dopo l’altra, portando i propri interessi operativi altrove. Ma il loro scheletro, come possiamo ben vedere grazie all’occhio intento a scrutarlo dal cielo, restò lì.

urbex

Dighe: due passi nello scarico più suggestivo d’Inghilterra

Così ci è offerta l’occasione di conoscere Patrick Dickinson, esploratore urbano ed escursionista delle isole britanniche, mentre si affaccia dall’insolita balconata, simile a quella di un castello inesistente, posta a sorvegliare una delle due voragini a gradoni sul confine estremo di un grande lago, appartenente alla categoria architettonica degli stramazzi a campana. Poco prima che, dopo aver mandato la sua videocamera a indagare tramite l’impiego di una prudente canna da pesca, si diriga all’altro capo di quel foro che si piega in diagonale 25 metri più in basso, diventando infine un tunnel a due uscite reso scivoloso dal passaggio reiterato quanto occasionale delle migliaia di tonnellate d’acqua soprastante, come ultima misura preventiva nei confronti di un’eventuale tracimazione. In questo luogo dalle proporzioni totalmente inumane, dove il suono della voce rimbalza più volte riecheggiando tra le solide pareti del bivio simile alla prua di una nave, la sua esposizione si trasforma nell’ultimo appiglio alle nostre certezze acquisite, come tanto spesso avviene in luoghi che appartengono ad un’altro tempo e stato pragmatico dell’esistenza umana.

È un luogo ricco di testimonianze, l’erbosa valle dell’Upper Derwent nel Derbyshire, situata a poca distanza da Manchester, nel centro esatto d’Inghilterra. Luoghi come il cerchio preistorico di Hordron, composto da 11 pesanti macigni trasportati fin qui da qualche antica eppure non dimenticata civiltà. O la pietra miliare a forma di T che contrassegnava l’incrocio di una strada romana, recante chiare indicazioni verso le quattro destinazioni di Edale, Glossop, Hope e Sheffield. Per non parlare delle mura derelitte della vecchia fattoria abbandonata di Elmin Pitts, risalente assai probabilmente al XVIII secolo, quasi del tutto ricoperte dal muschio e dai rampicanti del vicino sottobosco. Ma forse i reperti maggiormente memorabili, per la maniera in cui compaiono in estate pronti a ritornare nell’oblio all’arrivo delle prime piogge, sono le rovine dei due villaggi di Ashopton e Derwent, affioranti tra l’acqua di uno dei più vasti bacini idrici del paese. Ladybower è il suo appellativo, dal cognome di un’abbiente famiglia di investitori agricoli nota praticamente a tutti da queste parti al volgere del secolo scorso. Più o meno quando, secondo il Comitato Speciale per l’Approvvigionamento Idrico istituito nel 1899 con un Atto del Parlamento, venne decretato che al quantità d’acqua naturalmente presente nella regione non era più sufficiente a supportare la rapida urbanizzazione dei dintorni. Ragione per cui ebbe inizio, a spron battuto, la messa in opera di non uno bensì tre laghi addizionali, tramite l’innalzamento di argini e la costruzione di altrettante dighe di muratura. Si trattava di un sistema topograficamente in grado di ricordare vagamente la lettera Y, con i due bacini a monte di Howden e Derwent già completi entro il 1916 mentre la costruzione terzo, più logisticamente complesso anche a causa del nucleo di terra argillosa e per l’impatto maggiore sul territorio, si sarebbe protratta fino agli anni ’40 e per l’intera durata della seconda guerra mondiale. Un’epoca in cui, per ovvie ragioni, i fondi scarseggiavano e l’impresa subì un’ulteriore serie di ritardi, mentre gli altri due laghi già ultimati venivano impeigati come ausilio per l’addestramento degli equipaggi dei bombardieri coinvolti nella rocambolesca operazione Chastise, per la distruzione della vitale diga nella valle di Ruhr in Germania. Finché il 25 settembre del 1945, al cospetto di re Giorgio VI e di sua figlia Elisabetta, l’impegnativa opera pubblica non venne finalmente inaugurata, tra le prevedibili quanto condivisibili proteste di una parte della popolazione locale. Dopo tutto, non fa mai piacere ricevere una nota del governo, in cui si fa presente che nel giro di alcuni mesi, la nostra casa sarà utilizzabile soltanto da pesci, granchi e altre creature dei fondali. E nessun compenso monetario può giustificare la perdita delle proprie radici…

Duga-3: la fortezza elettromagnetica contro i missili nucleari

Il 26 aprile 1986, durante un test sulla sicurezza condotto a tarda notte, il mondo fu svegliato bruscamente alla scoperta di una nuova terribile verità: il reattore della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, si era surriscaldato bruscamente, e nulla sarebbe mai più stato lo stesso. Ma mentre le onde radio venivano saturate dai notiziari televisivi, dai messaggi delle istituzioni di risposta ai disastri, dalle comunicazioni tra i diversi enti preposti alla definizione di una zona d’esclusione, qualcuno si rese conto all’improvviso di un nuovo, inspiegabile silenzio. Per la prima volta da esattamente 10 anni, tra le frequenze tra i 7 e 19 MHz, il Picchio Russo taceva. I radioamatori increduli di mezzo mondo, più stupiti che preoccupati per gli eventi avvenuti in un paese tanto lontano, iniziarono a scambiarsi commenti sulla linea di: “Allora vuoi vedere che…” oppure “Possibile…” seguito dal risolutivo “Ecco dov’era!” Questo perché una delle basi militari più segrete e tecnologicamente avanzate di tutta l’Unione Sovietica, che si trovava a poca distanza dal centro dell’area radioattiva, era stata evacuata. E il possente impianto metallico da cui prendeva il nome, nome in codice assegnato dalla CIA – STEEL YARD, spento a tempo indeterminato. Probabilmente nessuno ne avrebbe sentito la mancanza.

Per molte persone, per molto tempo, tutto questo fu soprattutto un suono: Il battere ripetuto, come di un becco di volatile contro il tronco, che oscillava sulle onde radio con una potenza tale da disturbare i dispositivi di ricezione casalinghi. Lo si sentiva ovunque soprattutto nel suo paese di provenienza, al punto che i migliori televisori sovietici iniziarono ad essere venduti con un apposito apparato di compensazione, in grado di smorzare almeno in parte l’effetto chiaramente udibile dalla provenienza misteriosa. Negli Stati Uniti, dove il segnale giungeva con potenza altrettanto costante, iniziarono naturalmente a sovrapporsi le teorie di complotto: il “Picchio” doveva chiaramente essere un apparato di controllo climatico, oppure un sistema russo per controllare la mente delle persone. Eppure, per essere un mistero tanto evidente alla scansione anche amatoriale delle onde radio, nessuno sapeva ufficialmente della sua esistenza. Secondo le guide cartografiche della regione di Chernobyl, tutto ciò che si trovava in quel luogo era un campo estivo dei giovani Pionieri, la versione sovietica dei Boy Scout. Gli abitanti del posto, naturalmente, sapevano: difficile non notare un assembramento di quelli che sembravano essere una ventina di pali della luce sovradimensionati, con un altezza massima di circa 300 metri, collocati nel bel mezzo della foresta ucraina settentrionale, dietro un attraente cancello verde militare con la stella rossa del Comintern. La voce quindi iniziò a girare. E ben presto, chi di dovere, venne informato della verità: gli scienziati russi avevano raggiunto una nuova vetta nella costruzione di radar OTH (Over The Horizon) e adesso, per la prima volta, avrebbero ricevuto l’informazione sul lancio di un eventuale missile balistico americano ancor prima che questo riuscisse a lasciare il bunker, potendo quindi prepararsi ad intercettarlo e se ritenuto opportuno, contrattaccare. Il nome dell’impianto, invece, fu reso noto soltanto al momento della sua chiusura definitiva nel 1989, due anni prima del crollo dell’Unione Sovietica: Duga, la parola in russo che significa “arco”. La ragione della sua fine non fu una mancanza di fondi o una disgregazione anticipata delle istituzioni, tutt’altro: finalmente, il governo centrale era riuscito a portare a termine il programma per il lancio in orbita dei sette satelliti US-KS (Upravlyaemy Sputnik Kontinentalny Statsionarny) dotandosi di un sistema di rilevamento perfettamente in pari con quello statunitense. La guerra fredda, a quel punto, non aveva più bisogno di titaniche antenne.

Eppure finché restò in funzione, nessuno avrebbe mai messo in dubbio l’efficacia del sistema Duga, di cui furono costruite tre versioni, l’ultima delle quali trovò l’impiego per il periodo più lungo e sull’area maggiore. Si trattava di un’evoluzione estremamente più funzionale del progetto statunitense/inglese denominato Cobra Mist, che aveva visto il posizionamento di una gigantesca antenna da 10 MW di potenza nella regione del Suffolk, senza sapere che una fonte non identificata di disturbo radio, iniziata nel 1972, era destinata a renderlo del tutto inutilizzabile pochi giorno dopo la sua accensione. Nessuno dei tre impianti Duga, con estrema fortuna dei loro costruttori, fu mai condizionato da un simile problema. Il principio di funzionamento, tuttavia, era lo stesso…

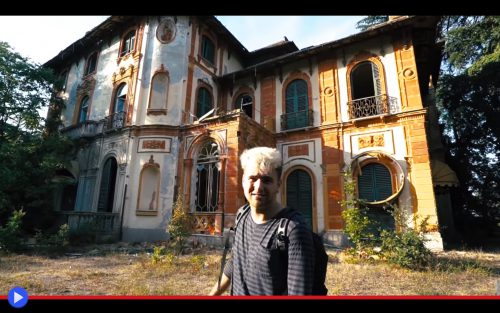

Urbex canadese nella villa del magnate risorgimentale

Che cosa hanno in comune il conte Edilio Raggio, imprenditore ed uomo d’affari, nonché il più ricco deputato del Regno, vissuto all’epoca dell’Unità d’Italia, e Josh di “Esplorando con Josh” venticinquenne canadese con tre canali su YouTube ed uno su Twitch, appassionato di esplorazione urbana e videogiochi di ogni genere, attività da due milioni e mezzo di spettatori che in qualche maniera, si sostengono a vicenda? Beh, non moltissimo, oggettivamente, se non questo: entrambi sanno apprezzare lo stile Liberty della Belle Époque. Anche se il secondo, piuttosto che riconoscerne le caratteristiche e chiamarlo per nome, si limita a lanciare esclamazioni gutturali d’entusiasmo di fronte al “tizio dorato” dipinto sul soffitto e le finiture murarie di Villa Minetta, uno dei più importanti lasciti architettonici del grande armatore, poi padrone di un’industria di produzione dell’acciaio, infine venditore di mattonelle combustibili da usare nelle ferrovie. Eppure tra lui ed il gotha dei beni culturali operante nei dintorni di Novi Ligure, dove ci troviamo per questo video del genere urbex (URban EXploration) è sicuramente il giovane turista a farci una figura migliore, visto lo stato di totale abbandono e sostanziale rovina in cui si trova il vasto e nonostante tutto, affascinante edificio. All’interno di un bosco che fino alla metà degli anni 90 era stato un parco ben tenuto, con prato e cespugli all’inglese, alberi secolari e specie esotiche, ma che ora nasconde il vecchio maniero come il roveto della Bella Addormentata, senza neppure l’ombra di un perché.

È difficile immaginare le centinaia di migliaia di lire, oggi corrispondenti a letterali milioni di euro, investiti all’epoca per costruire questa enorme dimora di campagna, degna di ospitare il 7 settembre del 1877 persino re Vittorio Emanuele II assieme a suo figlio il principe Umberto, probabilmente in viaggio verso una delle sue amate spedizioni di caccia. Quattromila metri quadri disposti su tre piani, di stucchi, statue, finestroni e vaste sale, un tempo al centro della vita mondana dell’intera provincia di Alessandria, secondo il volere del suo insigne abitante. Ma il tempo passa e i fattori cambiano, così che un giorno, il conte decise di trasferirsi nell’ancor più sfarzosa Villa Lomellini, sita a qualche chilometro a sud di Pavia, oggi trasformata in hotel e centro congressi dall’Opera di Don Orione. Poiché proprio questo, in ultima analisi, è il miglior destino che si possa augurare alla propria eredità immobiliare: un utilizzo singolo, stabile e continuativo nel tempo. Mentre per la Minetta rivenduta più volte, fu un continuo processo di trasformazione non sempre nell’interesse della sua integrità strutturale. Nel 1906, dopo la morte del grande industriale, suo figlio Carlo saldò tutti i debiti che i novesi avevano al Banco di Pietà. Quindi la villa resta disabitata per lungo tempo, finché allo scoppio della seconda guerra mondiale, il Comando Supremo delle Forze Armate tedesche vi colloca il quartier generale del GAL (Gruppo Armate Liguria) comandato dal gerarca fascista Graziani, che viene ad abitarci. Dal 1945 in poi, dopo una breve occupazione da parte dei militari americani, la casa diventa di proprietà di un facoltoso circense, tale Giovanni Palmiri detto “il Diavolo Rosso” per il suo celebre spettacolo in cui usava mettersi in equilibrio sulle principali piazze italiane sopra una canna di bambù alta 50 metri. Forse risale a quest’epoca lo strano bagno incontrato da Josh durante la sua esplorazione, decorato con mattonelle psichedeliche non propriamente conformi al resto dell’edificio; ad ogni modo, nel 1949 Palmiri muore mentre tenta di salire al volo su una motocicletta e correre su di un filo, e la sua famiglia mette di nuovo in vendita la villa. A quel punto l’edificio viene acquistato dagli Spinoglio, che vi aggiungono piscina, campo da tennis, sauna e spogliatoio. Verso la metà degli anni 90, la proprietà così abbellita viene ipotizzata da Lady Diana e Dodi Al-Fayed come futura dimora della loro problematica relazione, prima che tutto finisca con il tragico incidente del Pont de l’Alma. Verso la metà degli anni 2000, quindi, se la compra l’imprenditore del settore automobilistico ed edilizio Valter Marletti, che promette di investire 10 milioni di euro nel suo ripristino allo stato originario. Da allora, lì giace.