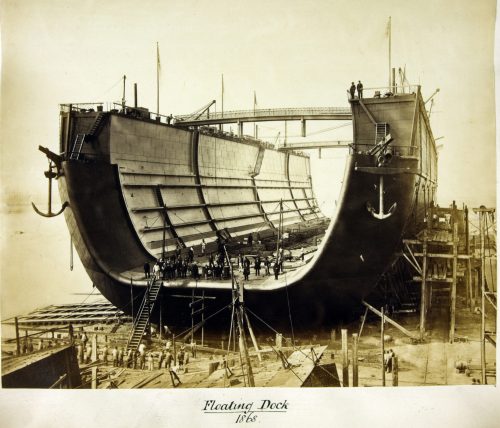

Un migliaio di chilometri d’Oceano dal continente più vicino ed appena 53 totali d’estensione: in un luogo dove si è tentato di sfruttare fino all’ultimo angolo di terra emersa, per non parlare dei preziosi punti d’approdo, può sembrare strano che un relitto poggiato sul fondale occupi il tratto di mare antistante al distretto che i locali chiamano Spanish Point, tra i più densamente popolati dell’isola famosa per i tetti bianchi delle sue abitazioni. Eppure alle Bermuda tutti riconoscono, pur non potendo recitarne necessariamente la storia, i 115 metri color ruggine del pezzo di metallo, fronteggiato da un ulteriore pezzo frastagliato della sua struttura originale, facente chiaramente parte di una nave sufficientemente grande da far pensare immediatamente all’epoca contemporanea. Un subitaneo senso di sorpresa potrebbe tendere per questo a scaturire, nella presa di coscienza che l’ingombrante orpello possa attribuirsi oltre 150 anni d’età, risalendo all’epoca in cui uno dei più duraturi territori d’Oltremare britannici costituiva soprattutto una base militare, ancor prima che una solitaria, atipica colonia e punto d’interscambio tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, dal destino strettamente interconnesso nei sentieri paralleli della Storia. Essendo stato costruito nei cantieri sul Tamigi della Campbell & Johnstone in quella stessa Londra di epoca vittoriana, che tra le molte meraviglie assemblate con il ferro e l’acuto ingegno aveva visto pochi anni prima nel 1854 il completamento dell’imponente transatlantico Great Eastern di Isambard Kingdom Brunel, paradossalmente l’unico vascello esistente a non poter beneficiare dei servizi dell’altrettanto innovativo “cantiere galleggiante” HM Bermuda (nomen omen) messo assieme per assolvere a uno scopo specifico, all’interno di un contesto molto particolare.

Vuole infatti un paradosso della geologia e del fato, che in un tale luogo strategicamente imprescindibile da quando la Rivoluzione Americana aveva privato Albione dei suoi porti americani, il principale tipo di pietra disponibile fosse caratterizzata da una composizione calcarea inerentemente porosa, poco adatta a mantenere l’acqua intrappolata più di qualche attimo, passaggio necessario per riuscire a sollevare i vascelli dalle acque oceaniche onde sottoporli ad opportuno studio e conseguente pulitura delle parti normalmente al di sotto della linea di galleggiamento. Da cui l’idea di guadagnare un differente approccio allo stesso obiettivo, consistente nel porre in opera un sistema totalmente realizzato a tal fine, nella terra dell’antica civilizzazione, che potesse successivamente essere portato in posizione per assolvere allo scopo necessario. Una sorta di semisommergibile ante-litteram, in altri termini, risalente alla metà del XIX secolo e con la forma estrusa di una prototipica lettera “U”, per certi versi simile al tipico half-pipe usato dai virtuosi dello skateboard per portare a termine le proprie distintive acrobazie…

navi

Dietro al dilagante ossimoro mediatico del mini-calamaro colossale

“Negli abissi profondi nessuno potrà sentirvi gorgogliare” usava come slogan il regista Ridley Scott, in un universo alternativo in cui l’affermazione secondo cui sappiamo più sul cosmo infinito che l’oscuro ambito degli oceani terrestri (più o meno vera in base al punto di vista) avrebbe avuto la ragione di trovarsi al centro di un movimento collettivo di ambizione speculativa. Se davvero le divinità del cosmo giacciono sopite sui fondali, nell’attesa del risveglio apocalittico profetizzato, non è necessariamente indicativo né davvero interpretabile in senso letterale. Sebbene Qualcosa sia capace di acquisire validi vantaggi da una dimora tanto remota, indisturbata per quanto possibile dagli esseri che traggono dal Sole la propria forza. Alieni sono d’altra parte tutti quei molluschi, che fluttuando nella colonna oceanica, permangono di taglio tra gli strati di molecole dell’apparenza, particolarmente quando tanto rari da poterne contare gli avvistamenti di esemplari già defunti sulla punta di otto tentacoli. Ed aggiungerne alfine un altro, in cui per la prima volta… La! Creatura! Sta! Nuotando!

“È un Mesonychoteuthis hamiltoni quello, o sei soltanto felice di vedermi?” Avrebbero potuto interrogarsi a vicenda i colleghi, metaforicamente parlando, in quel fatidico 9 marzo scorso (2025) a bordo della nave oceanica dell’Istituto Schmidt denominata “Falkor (too)”, con un chiaro quanto inaspettato riferimento al romanzo fantasy de La Storia Infinita. Così come post-modernista si profilava il nome del mezzo a controllo remoto sottomarino SuBastian, che si trovava in quel momento a 600 metri di profondità dell’Oceano Atlantico, vicino alle isole antartiche delle Sandwich Australi. Un luogo ed un’impostazione professionale che, una volta messe in relazione, lasciano immaginare un’ambizione in particolare dei presenti situata al di sopra di qualsiasi altra: l’avvistamento ed identificazione, come già tentato innumerevoli altre volte in passato, di QUESTO particolare animale. Il calamaro colossale, da non confondere con la seppia gigante di tutt’altra famiglia, ancorché in lingua inglese siano entrambi definiti con il termine squid che per tanto tempo avrebbe alimentato le leggende nautiche sul Kraken o altri simili mostri marini tentacolari. Potendo agevolmente raggiungere, come dimostrato grazie al precedente recupero di esemplari già defunti o i resti dentro lo stomaco dei capodogli, una lunghezza di 14 metri ed un peso probabile tra i 600 e i 700 Kg. Il che non significa, è importante sottolinearlo, che gli operatori del ROV si fossero remotamente ritrovati al cospetto di un simile gigante. Trattandosi nel caso del già celebre segmento videoregistrato, di un esemplare molto giovane, della lunghezza di 30 cm appena. Non che fosse facile capirlo in assenza di punti di riferimento nell’inquadratura. E non che molte delle testate internazionali che hanno riportato il caso, si siano preoccupate di specificare “l’insignificante” dettaglio…

Non c’è pace né romantica misericordia, per lo scoglio atlantico della discordia

Tutto ciò che l’occhio riesce a scorgere, nel tratto di mare situato tra l’isola scozzese di Soay e quella irlandese di Tory, 700 Km a sud dell’Islanda, in origine non era altro che una semplice roccia dell’altezza di un palazzo di quattro piani. Il nucleo granitico di un vulcano estinto, unica parte emergente di un’intera cordigliera sommersa. Eppure come nell’immensità del cosmo, corpi astrali generano il campo gravitazionale che influenza il movimento degli oggetti vicini, attraverso il corso dell’ultimo secolo questa pinna magmatica è giunta a costituire il punto nodale di una questione destinata ad influenzare la vita di centinaia, se non migliaia di pescatori, nonché le relazioni diplomatiche tra quattro paesi distinti. Tanto da poter riassumere la complicata faccenda con l’espressione sintetica: “In Inghilterra, Irlanda, Danimarca e Islanda, tutti quanti vanno pazzi per Rockall.

Fondamento del diritto marittimo dei nostri giorni, da Occidente a Oriente, è che l’utilizzo di una qualsivoglia tipologia di terra emersa crei giurisdizione, inteso come l’incorporamento di fatto nelle operazioni logistiche di una nazione. Così che nel caso in cui qualcuno abiti sopra un determinato luogo, non importa quanto piccolo o remoto, egli genera una zona circolare calcolabile attorno alle 12 miglia nautiche, ove soltanto i pescherecci battenti la stessa bandiera potranno ricevere il permesso d’operare in modo totalmente legittimo ed indisturbato. C’era, inoltre, la problematica pendente del fatto che una nazione ostile, come l’Unione Sovietica, potesse ipoteticamente installare un sito di spionaggio la sopra, lontano da occhi indiscreti. Giusto mentre venivano effettuati i primi test di missili intercontinentali nelle acque del principale oceano settentrionale. Ecco perché, in parole povere, nel 1955 la Gran Bretagna si preoccupò d’inviare presso un isolotto di soli 784 metri quadri l’intero equipaggio della nave di perlustrazione HMS Vidal, il cui elicottero avrebbe depositato il tenente comandante Desmond Scott assieme a un seguito di due persone, per erigere presso la cima l’imprescindibile bandiera dell’Union Jack. “Nel nome della Regina Elisabetta II, signora delle Isole e degli altri Territori, sovrana del Commonwealth, protettrice della Terra etc. etc. oggi prendiamo possesso di quest’isola di Rockall. Sia resa gloria a Sua Maestà.” Il che, dal punto di vista degli inglesi, oltre a costituire l’ultima espansione dell’Impero Britannico, avrebbe dovuto chiudere la questione a sempiterna memoria. Come potrete facilmente immaginare, non fu così. Dopo tutto la vicinanza territoriale con l’Irlanda era maggiore rispetto a quella della terra firma dell’espansionista Albione, il che avrebbe presto proiettato l’importanza strategica di Rockall ai fasti dell’opinione pubblica di entrambi i paesi, con proteste, udienze parlamentari ed una raffica di articoli su quotidiani e riviste ad ampia tiratura. Entro la fine di quell’anno, addirittura, l’ottantaquattrenne membro del Clan Mackay, J. Abrach Mackay, affermò che un suo antenato aveva preso possesso legalmente di quell’isola e nessun governo avrebbe potuto effettivamente reclamarla. Assai prevedibilmente, fu completamente ignorato…

150 anni dal caso della Mary Celeste: l’inspiegabile scomparsa di un intero equipaggio in mare

Era stata una fortuna che il clima si trovasse in una fase tranquilla, durante l’avvicinamento del brigantino Dei Gratia allo strano vascello non così diverso avvistato a largo delle Azzorre, in quel fatidico 4 dicembre del 1872. Il capitano Morehouse, osservando lungamente il ponte con il suo cannocchiale, si era presto fatto un’impressione, in merito alla strana convergenza di fattori privi di una logica evidente. Perché la simile Mary Celeste, unica identificazione possibile in funzione di tempo, bandiera, aspetto e luogo, si trovava in quel punto piuttosto che a metà strada per lo stretto di Gibilterra, verso la sua destinazione che il suo primo ufficiale gli aveva ricordato essere il porto italiano di Genova? Per quale ragione l’equipaggio aveva ammainato a metà le vele, in assenza di venti pericolosi, nell’apparente attesa del verificarsi di particolari… Fattori esterni? Ma soprattutto, dove diamine erano tutti, vista l’assoluta e evidente desertificazione di quel ponte surreale? Una volta sceso nella iolla, lancia d’ordinanza nelle navi canadesi utilizzabile anche in situazioni d’emergenza, ed avvicinandosi allo scafo assieme a quattro marinai, notò quindi come la scialuppa del possibile relitto fosse inspiegabilmente assente dall’aggancio in corrispondenza della murata. Lanciata la fune con l’utile rampino, aspettò quindi mentre il giovane mozzo saliva a bordo, per assicurare un punto d’accesso di più facile utilizzo. Una volta salito a bordo, le sue scoperte lo avrebbero lasciato del tutto senza parole…

Otto uomini e due donne partono ad ottobre dal molo 50 di New York, con le migliore prospettive e aspettative per il futuro. Non persone qualsiasi, per la maggior parte, bensì veterani della vita di mare, guidati da un capitano esperto impiegato da un consorzio commerciale che in quel caso fatidico, aveva addirittura pensato di portare con se moglie e figlia, affinché potessero sperimentare finalmente le molte meraviglie e il fascino della distante Europa. A giustificare il viaggio, un carico non propriamente semplice da gestire, ma di un tipo non del tutto inaudito: 1.701 barili d’alcol puro, destinato ad aumentare la gradazione del vino italiano (una pratica imprudente che, purtroppo, all’epoca veniva giudicata del tutto normale). Il nome del comandante: Benjamin Spooner Briggs, un cristiano osservante che credeva, paradossalmente, nell’astinenza dall’assumere qualsiasi tipo di bevanda inebriante. Ma anche un uomo affidabile, capace, noto per la sua magnanimità nel risolvere le problematiche nate dalla gestione degli equipaggi. Nulla d’insolito campeggiava all’orizzonte e non c’era ragione, a tal proposito, d’immaginare incidenti prima dell’approdo a destinazione…