Secondo il paradosso metafisico della nave di Teseo, una volta che l’antico eroe fece ritorno ad Atene, il popolo decise di onorarlo conservando in un museo gli oggetti che lo avevano accompagnato nelle sue mitiche avventure. Principale tra questi, la maestosa trireme con vele quadrate, costruita col migliore legno della Grecia. Ma persino un tale materiale ineccepibile, col trascorrere dei secoli e poi quello dei millenni a seguire, può essere attaccato dai parassiti, l’umidità, le radiazioni luminose, l’escursione delle gelide notti dell’Egeo. Così i suoi successori, di volta in volta, sostituivano le parti danneggiate utilizzando altre identiche del tutto nuove, affinché il ricordo delle gesta di quei giorni non venisse trascinato via dall’inarrestabile volgere delle Ere. Finché un giorno, con il cambio necessario dell’ennesimo elemento, nulla di quanto aveva fatto parte originariamente dell’imbarcazione figurava ancora nell’augusta sala, benché gli ateniesi continuassero a chiamare quella cosa “nave di Teseo”. Giusto? Sbagliato? Una mera contingenza collegata allo stesso intrinseco funzionamento della mente umana? Di sicuro, attribuibile a diverse circostanze della storia e della natura. Dopo tutto un simile sentiero razionale può essere applicabile a qualsiasi agglomerato o comunità di esseri viventi. Pensate, ad esempio, a una foresta. Che per un colpo del tutto inaspettato del divino fulmine di Zeus, piuttosto che la momentanea distrazione di un tabagista, può essere rapidamente trasformata in un oceano fiammeggiante condannato alla totale devastazione. Eppure 5, 10 anni dopo, non appare poi così diversa da com’era prima di un simile evento. Allora dovremmo forse dire che la collettività vegetativa è “rinata dalle sue stesse ceneri” oppure ha dato a tutti noi, molto più semplicemente, una prova inconfutabile della sua resilienza?

Come spesso capita in simili ambiti oggetto della discussione, la risposta è rintracciabile attraverso uno studio dell’intento delle dirette interessate, intesse come quelle stesse piante che, abbattute, segate e lucidate, avevano permesso di creare più e più volte la miracolosa nave di Teseo. Facilmente desumibile, nonostante l’assenza di sinapsi cogitative o altri aspetti che rientrano tra i villi di un’ideale cervello pensante, grazie alla disposizione degli elementi in gioco, da un lato all’altro della Terra, come frutto imprescindibile di un lungo procedimento d’evoluzione. Prendiamo, ad esempio, la prateria semi-arida californiana nota con il termine geografico di chaparral. Ove principe tra gli alti e onnipresenti cespugli, regna la rosacea (rosa) dell’Adenostoma fasciculatum, più comunemente detta chamise o greasewood. E la ragione presto detta di quest’ultimo soprannome è la presenza, per l’appunto, di una resina oleosa sui suoi rami, foglie e fiori, responsabile di un piacevole aroma al pari di qualcosa di assai più sinistro: la tendenza a prendere improvvisamente fuoco, ogni qualvolta la temperatura supera i 35 gradi Celsius. Il che, nello stato più popoloso del Nordamerica è solito avvenire con acclarata frequenza, e conseguenze che conosciamo fin troppo bene grazie al racconto dei telegiornali. Siamo perciò di fronte ad un tipo di essere vegetativo che, più di ogni altra cosa, è stato creato per bruciare. Parte di un piano ben preciso secondo cui un simile passaggio possa essere tutt’altro che la fine, anzi, tutt’altro…

semi

Il devastante impatto della mega-pigna che genera crateri nei giardini australi

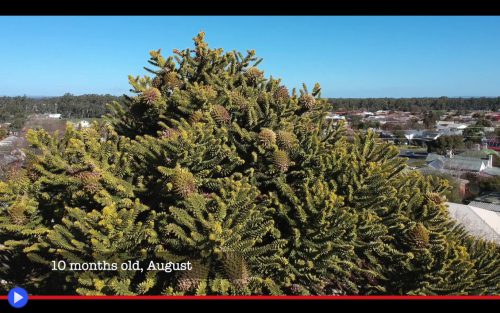

Con l’inizio del mese di dicembre, come ogni anno, ha inizio il nuovo capitolo di un’eterno conflitto tra uomo e natura. Quello che finisce per costare, inevitabilmente, la vita a svariati milioni di abeti, tagliati nel fiore degli anni all’altezza delle nostre caviglie, per essere caricati su di un camion, trasportati nelle nostre case e ornati di sferoidi vetrinati, stelle e croci scintillanti come macabri trofei di un cacciatore di taglie. Il che rientrerebbe pienamente nella logica di quest’industria, degli arbusti usati in qualità di materia prima per i sogni e gli obiettivi della civilizzazione, se non fosse per l’utilità piuttosto limitata di una simile operazione: non è forse possibile, persino qui, persino adesso, celebrare il Natale senza fare ricorso ad un’usanza significativa solo per le cognizioni ereditate da paesi lontani? Non era possibile, piuttosto, limitarsi a fare il presepe? E non potrebbe forse essere questa qui l’origine, volendo rintracciare i flussi karmici dell’Universo, del massacro potenziale che si compie ogni anno tra gennaio e marzo, in tutti i luoghi in cui un diverso tipo d’albero ha trovato terra fertile e l’opportunità di raggiungere la potenziale altezza di 30-45 metri? Quando tali tronchi vengono regolarmente recintati. Affiggendogli cartelli che pronunciano l’avviso: “DANGER! Pericolo! Non sostate sotto il bunya-bunya. Parcheggiate le vostre auto altrove. Ogni trasgressore, agirà a proprio esclusivo rischio e pericolo.” Considerazioni di primaria e logica importanza… Quando una pianta proveniente dall’Australia vanta un nome ripetuto in una delle lingue aborigene (vedi gympie-gympie, l’albero urticante che può dare sofferenza imperitura) sarebbe particolarmente opportuno prenderla sul serio. Una visione dei fatti per la quale l’Araucaria bidwillii, conifera sempreverde del Queensland e zone limitrofe, non fa certamente eccezione. Vista l’abitudine largamente acclarata, conseguenza dei percorsi imprevedibili dell’evoluzione, a generare pigne del diametro approssimativo di una zucca, e il peso che può talvolta raggiungere i 18 Kg. Abbastanza per precipitare senza nessun tipo di preavviso, secondo un preciso disegno, conto cose o persone che dovessero trovarsi a transitare di lì. Abbastanza per segnare in modo significativo il tetto di un’automobile. Abbastanza da riuscire a fratturare un cranio umano.

Formalmente definito con il popolare ossimoro di fossile vivente, tanto impropria quanto quella di essere un “pino”, per la sua origine rintracciabile fino all’era del Giurassico (200<>149 mya) questo albero dalla forma suggestivamente simmetrica giungerebbe a ricordare vagamente quella di un fuso da cucito, se non fosse per disposizione caratteristicamente rada dei suoi rami mediani. Un’accorgimento biologico, quest’ultimo, potenzialmente utile a rendere meno probabile l’auto-impollinazione, trattandosi di una pianta dioica ovvero dotata di fiori appartenenti ai sessi femminile & maschile, disposti rispettivamente nella parte bassa e quella alta della sua significativa altezza. Il che fa necessariamente parte dell’inganno di un fato malevolo, quando si considera come soltanto i primi siano responsabili della creazione delle pericolose bombe dalla ruvida scorza, in posizione particolarmente difficile da individuare dal livello del terreno. Avendo mietuto più di una vittima, nel corso delle ultime decadi, in tutti quei paesi dal clima adatto ma dove tali alberi non sono nativi, essendo stati trapiantati in forza del loro attraente aspetto decorativo. Ed è così che ancora oggi, continua a compiersi la dura ed implacabile vendetta di queste radici determinate a veder applicata la legge del contrappasso; l’ultimo e più eclatante caso a San Francisco nel 2015, ai danni di un uomo che si era adagiato a sonnecchiare sugli invitanti prati del Maritime National Historical Park, dove alberi di tutto il mondo offrono uno scenario esteticamente memorabile. Finendo per essere colpito alla testa da una di queste pigne ragionevolmente letali, un incidente destinato a costargli ben tre operazioni con danni permanenti al cervello, ed alla città una causa comprensibile da 5 milioni di dollari. Visto come avvisi di pericolo siano stati affissi, ma soltanto DOPO il fatto compiuto…

La vecchia teoria dell’albero che aveva bisogno del dodo per proseguire la propria specie

Era il 1973 quando l’ornitologo dell’Università del Wisconsin, Stanley Temple notò un gruppo d’alberi molto particolari durante un’escursione nell’entroterra delle isole Mauritius. Alti e contorti, dal tronco fibroso formato da una serie di steli attaccati l’uno all’altro in maniera non dissimile dal banano, quasi come fosse un’amalgama di piante differenti. Confrontando un tale vista memorabile coi resoconti degli abitanti locali e la documentazione di cui poteva disporre, quindi, non ci mise molto ad attribuire un nome alle 13, stranissime piante: doveva trattarsi di un raro gruppo di tambalocoque o albero calvaria (Sideroxylon grandiflorum) un rappresentante della famiglia delle sapotacee tenuto un tempo in alta considerazione per la durezza del suo legno. Nonché legato a uno stereotipo secondo il quale, essendo diventato progressivamente più raro attraverso i secoli, il suo ciclo vitale traesse fondamentale beneficio dall’assistenza di un particolare uccello, noto alle cronache come il dodo o dronte. Figura particolarmente nota nel senso comune, col suo poderoso becco e le piccolissime ali, il cui primario ruolo ecologico avrebbe potuto fare ben poco per salvarlo dai marinai dell’epoca delle grandi esplorazioni, che ben presto diventarono soliti ucciderlo per farne un banchetto degno del giorno del Ringraziamento, oppure catturarlo e mantenerlo in vita sulle navi per qualche tempo, per diversificare occasionalmente la ripetitiva dieta dell’equipaggio. Effettuando una stima soltanto approssimativa sulla durata della vita di tali alberi, data l’assenza di cerchi da contare all’interno del loro fusto plurimo, Temple si convinse quindi che dovessero avere un’età superiore ai 300 anni, antecedente all’inevitabile estinzione del grande e compianto uccello. Dal che fu soltanto naturale, per lui, ipotizzare un qualche tipo di relazione mutualistica tra la specie animale e quella vegetale, come dal soprannome indigeno della pianta utilizzato localmente di “albero del dodo” dal cui derivava la problematica situazione che si capace di dipanarsi nel proseguire dei tempi odierni. Poiché girando pedissequamente l’intero arcipelago, l’ornitologo non avrebbe purtroppo trovato altri esempi di alberi del tambalocoque, giungendo a convincersi che il gruppo precedentemente oggetto delle sue annotazioni fosse l’unico rimasto su questa Terra. E che non avrebbe mai più potuto continuare ad esistere, senza l’assistenza del suo non-volatile e compianto alleato!

Egli aveva infatti una teoria ben precisa su quale potesse essere, nella realtà dei fatti, la principale origine del contrattempo: possibile che la durissima scorza del frutto di questa pianta, fino a 10 volte più resistente del guscio di un anacardio, fosse in effetti la ragione del suo basso grado di successo riproduttivo? Dal che deriverebbe come fondamentale condizione sine-qua-non, nella propagazione riuscita dell’albero, un passaggio all’interno del sistema digerente di un grande uccello ed in particolare il ventriglio, la parte pilorica dello stomaco in cui tali esseri sono soliti tenere una certa quantità di sassolini, utili a massimizzare la triturazione dei bocconi preventivamente ingeriti, non importa quale potesse essere la loro coriacea resistenza. E nel corso di un tale processo, scorticare tra le altre cose quelle impenetrabili noci, creando una situazione paragonabile a quella del cosiddetto frutto dell’elefante africano (Omphalocarpum elatum) che diventa maggiormente propenso a germogliare se fa il suo ritorno alla terra assieme alle feci dell’eponimo animale. Un appartenente anch’esso, non a caso, della stessa famiglia delle sapotacee, gruppo di alberi particolarmente inclini a trarre beneficio da una tale tipologia di mutualismo. Dopo un primo attimo di smarrimento, dunque, il convinto seguace del metodo scientifico pensò di fare un esperimento…

L’australiano sforzo decennale per tenere in vita l’albero più antico della Terra

Verso la metà del tardo periodo Giurassico, per essere specifici nell’era Kimmeridgiana (155-150 mya) un gruppo di pesanti stegosauri si aggirava nella parte centrale del Gondwanaland. Il vasto continente composto dalle masse di quelli che oggi costituiscono il Sud America, l’Africa, l’Antartico, l’Arabia, l’India e l’Australia, divenuto attraverso le ultime migliaia di stagioni un luogo torrido e piuttosto brullo, per l’essenziale innalzamento dell’intera temperatura terrestre. I grandi dinosauri erbivori dal dorso corazzato, grazie alla grande quantità di piastre ossee, avevano migrato per molte settimane, divorando progressivamente un certo numero di piccole macchie boschive. Scontrandosi a più riprese con famelici allosauri, ceratosauri e saurophaganax “addentatori di carne”, i membri più deboli del branco erano stati progressivamente eliminati, mentre i maschi dominanti e le loro consorti, vibrando poderosi colpi con i loro possenti thagomizer caudali, simili a mazze ricoperte d’aculei, avevano stoicamente accettato la nuova ragnatela di cicatrici e lesioni sull’intero estendersi dei loro possenti corpi. Ma ora, l’ultimo tramonto si stava progressivamente avvicinando sulla strada del loro destino: stanchi ed affamati, senza nessun tipo di risorsa, gli antichi guerrieri erano giunti al termine della loro corsa. A meno che… La matriarca del gruppo, accompagnata da un gruppo di cuccioli della grandezza approssimativa di un’automobile Smart, fermò improvvisamente la sua marcia; rivolgendo il collo taurino verso il placido lucore del tramonto, sollevò quindi lo sguardo verso il cielo, per lasciare scaturire un complesso verso modulato noi avremmo potuto associare al soffio di un drago di komodo. Ella aveva scorto, infatti, una lieve irregolarità nel paesaggio, come un’indentatura su un costone di roccia. In molti, tra gli esemplari che si trovavano più vicino, fecero ben presto lo stesso, mentre il sottile istinto ereditato nella lunga marcia dell’evoluzione permetteva al loro piccolo cervello, non più grande di quello di un cane (per un animale adulto dal peso di 4,5 tonnellate) di comprendere che cosa ciò potesse significare. Una sorta d’inumano senso di sollievo percorse in quei momenti l’intera carovana. Poiché gli stegosauri ben sapevano di aver trovato l’occasione vegetale di rifocillarsi: all’interno di una rarissima, quanto preziosa, Valle Perduta nella distesa senza fine del bush prossimo alla desertificazione.

I mutamenti climatici e geologici, per loro implicita natura, richiedono moltissime generazioni. E tendono a operare sulla base di una funzionale concatenazione tra causa ed effetto, incapace di coinvolgere ogni singolo elemento di un particolare contesto geografico. Così che sussistono casualità, particolarmente amate dai creatori di romanzi, in cui qualcosa di predestinato all’estinzione, per il cambiamento inarrestabile dello stato dei fatti, possa sopravvivere intonso attraverso le incalcolabili generazioni. Per riemergere, come se nulla fosse, all’altro lato della nebbia pluri-millenaria, come se niente fosse, sembrando chiedere all’indirizzo dell’uomo: “Allora, che cosa vogliamo fare adesso?” Una domanda che probabilmente avrà finito per rivolgere a se stesso David Noble in persona, la guardia forestale che accompagnata dai colleghi Michael Casteleyn e Tony Zimmerman, in un fatidico 10 settembre del 1994 giunse all’orlo precario di un profondo canyon nel parco naturale di Wollemi, sito ad appena 150 Km dalla fiorente metropoli di Sydney, capitale dello stato australiano del Nuovo Galles Meridionale. Fatidico perché, una volta calatosi oltre il baratro grazie all’impiego delle immancabili corde, gli spedizionieri finirono per ritrovarsi proprio in quello stesso paesaggio, ombroso ed accogliente, che tanto sollievo avrebbe potuto portare alla comunità migrante degli stegosauri. Un letterale bosco di conifere alte tra i 25 e i 40 metri, del tipo che i primi coloni di quel continente sarebbero stati fin troppo pronti a definire dei “pini”, sebbene Noble e compagni, dotati di una valida conoscenza di base della botanica scientifica moderna, non avrebbero tardato ad identificarli correttamente come appartenenti alla vasta famiglia delle Araucariaceae, oggi diffuse in circa 40 specie in America Meridionale, Sud-Est Asiatico ed Oceania. I quali, sebbene presentassero alcuni punti di somiglianza con le varietà botaniche arcinote dell’albero kauri (gen. Agathis) o il cosiddetto pino di Norfolk (gen. Araucaria) avevano anche alcuni tratti distintivi assolutamente degni di essere sottoposti all’attenzione di un vero esperto. Ivi incluse le foglie spiraleggianti, in una serie di distinte creste o puntali, con al termine dei rami due diverse tipi di pigne: oblunghe oppure con la forma di una sfera. E soprattutto, gli intriganti tronchi bitorzoluti, paragonabili alla superficie realizzata da qualcuno che avesse deciso, per qualche ragione, d’incollare l’intero contenuto di una scatola di Corn Flakes a un tubo di cartone verticale. Qualcosa di notevole, compresero perciò, aveva avuto l’occasione di presentarsi sotto i loro occhi…