Svettanti e abnormi prominenze sui confini delle terre frequentate dalle antiche civilizzazioni, le colonne d’Ercole servivano in maniera funzionale il proprio scopo mitologico e ancestrale: da una parte il monte Abila, massiccio forse corrispondente all’odierno Hacho che sovrasta l’unica città spagnola sulle coste africane. E dall’altra, la spettacolare roccia di Gibilterra, corpo monolitico formato da strati sedimentari, di calcari del Giurassico e dolomiti. Roccaforti molto più imponenti di qualsiasi costruzione eretta dagli umani, residui di una guerra tra giganti e onnipotenti esseri divini, piattaforme da cui gli occhi erano capaci di spaziare tra i continenti. Tanto fondamentali dal punto di vista strategico, soprattutto per quanto concerne quel sito diventato lungo il transito dei secoli “porta d’Europa” da rendere del tutto naturale il sanguinoso sforzo generazionale, compiuto attraverso i secoli dai frequentatori bipedi del quotidiano, per assicurarsi l’esclusiva posizione avvantaggiata nei confronti dei loro agguerriti nemici. A partire da quando, in base a fonti storiche non del tutto certificate, il potente comandante militare del Califfato Umayyade, Tariq ibn Ziyad sbarcò nel 711 d.C. con le sue navi nei più immediati dintorni, concedendo a tempo imperituro il proprio nome al grande promontorio. Che da quel momento sarebbe stato chiamato Jabal Ṭāriq, ascendenza etimologica della parola “Gibilterra”. Un sito da cui progettare e intavolare la propria conquista del regno iberico dei Visigoti, vasto e scoordinato consorzio di città relativamente indipendenti, che aspettavano soltanto di ricevere un vessillo sotto cui direzionare i propri sforzi dal punto amministrativo e situazionale. Ma prima che il sistema della Spagna islamica potesse raggiungere il proprio apice di sincretismo e prosperità, ogni rifornimento, ciascuna compagine fornita di armi e vettovaglie dovette poter essere tenuta al sicuro. E non è perciò improbabile che proprio in questo luogo, le truppe dei cosiddetti Mori potessero aver iniziato la costruzione di un elevato castello. Ciò detto e nonostante l’estensione impressionante che tale struttura avrebbe raggiunto a distanza di tre o quattro secoli, sono sorprendentemente poche le fonti storiche da cui trarre approfondite nozioni, almeno fino alla prima riconquista ad opera di truppe cristiane di Castiglia nel 1309 e la successiva cattura da parte della dinastia islamica dei Merimidi 24 anni dopo, a seguito di un assedio durato mesi e dal costo in termini di vite umane assolutamente non trascurabile. Cui fece seguito la demolizione dei terrapieni e palizzate esistenti, per costruire qualcosa che potesse risultare assai più duraturo, mediante l’uso di pietra calcarea estratta localmente e i mattoni rossi tipici dell’architettura magrebina: la prototipica Medina al-Fath, o Città della Vittoria. Un castello destinato a vedere tali e tante battaglie da restare persino oggi, a seguito della propria parziale distruzione, un luogo che sconfina nel più mistico ed evanescente regno della Leggenda…

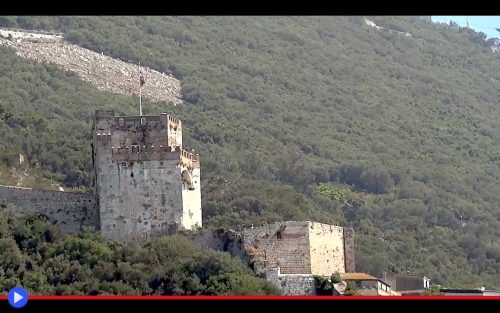

Svettano dunque nella compatta e fortemente turistica città odierna di Gibilterra, alcune parti residue di tali estensive fortificazioni. Tra cui la più vistosa resta senza dubbio la cosiddetta Torre dell’Omaggio, elemento del castello Moresco situato sul versante nord-occidentale del promontorio a costituire la singola struttura militare più elevata costruita durante gli anni della Spagna sotto il controllo musulmano. Edificio alto 30 metri dalla pianta quadrata, incorporato in una cinta muraria ancora preminente, con rampe un tempo rimovibili e l’imprescindibile dotazione di feritoie e caditoie per respingere le armate dei propri nemici. Tanto funzionale dal punto di vista strategico, così come il portale sottostante disposto ad angolo retto, affinché gli assaltatori dovessero affrontare la salita sotto il fuoco sostenuto degli arcieri nelle proprie postazioni virtualmente impossibili da bersagliare. Laddove la vera prova del fuoco, in senso sia pratico che metaforico, sarebbe giunta in seguito all’ingresso nel complesso sistema di cortili sovrapposti e relativi barbacani, attorno cui l’ambiziosa armata avrebbe dovuto proseguire fino al raggiungimento dei veri centri del potere di Gibilterra. È perciò piuttosto sorprendente, nonché dimostrativo della sostanziale frammentazione vissuta dai diversi regni islamici nell’epoca successiva, il fatto che nel 1362, i discendenti dei Merinidi conquistatori provenienti dal Marocco si rassegnarono a concedere questa postazione privilegiata come territorio riparatori nei trattati di pace stretti coi vicini e correligionari del regno di Granada. Causando ribellioni successive tra la popolazione nel 1410, destinate a indebolire ulteriormente il castello e la sua guarnigione. Finché al passaggio di un altro mezzo secolo, dopo che ogni restante parte della penisola era tornata nuovamente sotto il controllo di un sovrano cristiano, Alonso de Arcos e Ponce de Leon attaccarono con un ingente armata castigliana la sopraelevata postazione. Prendendone infine il controllo al termine dell’ottavo assedio della sua lunga e travagliata vicenda storica, per alzare nuovamente la bandiera castigliana sopra la potente roccia di Gibilterra.

Perdendo dunque rilevanza tattica agli albori della modernità, per la preminenza delle bocche da fuoco sempre più imponenti schierate dalle armate in guerra, il mastio del castello venne successivamente abbandonato e cadde in rovina, così come per le strutture adiacenti più piccole come la torre di avvistamento della Mandorla, così chiamata per la pianta insolita che caratterizza la forma delle proprie mura. Ma i conflitti non erano certo cessati, e forse mai l’avrebbero fatto, per la Colonna settentrionale del primo e più forte tra gli esploratori della mitologia…

Potendo fare affidamento sulle inesorabili risorse dell’assedio scientifico, gli Inglesi giunsero dunque a Gibilterra nel 1704, nei primi anni della sanguinosa e decennale guerra per la successione spagnola. Qui, 63 navi da guerra britanniche e olandesi sotto il comando degli ammiragli Rooke e Byng ridussero velocemente in cenere le limitate fortificazioni dei Borboni, devastando ogni possibile fonte di resistenza prima di effettuare lo sbarco con soli 1.800 uomini per guadagnare la più significativa base operativa per le operazioni della Grande Alleanza nel bacino del Mar Mediterraneo. Mentre un nuovo approccio alla fortificazione della Roccia prendeva piede, non più basato sulla costruzione di alte mura bensì l’approfondito scavo nelle più remote viscere della Terra. Così letterali chilometri di tunnel vennero creati nel corpo del massiccio lungo il corso dei successivi 200 anni, interconnessi col sistema di caverne carsiche pre-esistenti. Una rete difensiva tanto sostanziale da trovare ancora un ruolo primario ai temi delle due guerre mondiali del Novecento, quando venne ulteriormente ampliata e popolata delle truppe necessarie al mantenimento delle batterie britanniche di artiglieria e cannoni antiaerei collocati sulla cima della montagna. E non è certo un caso, a questo punto, il fatto che la Rocca non avrebbe più cambiato bandiera, restando ancora oggi uno dei residui possedimenti d’Oltremare del decaduto Impero dove non tramonta mai il Sole.

Difficile, a questo punto, immaginare quando gli antichi ed invisibili giganti dello Stretto torneranno nuovamente ad impugnare le proprie armi epocali. Nella speranza che ciò possa avvenire il più tardi possibile, poiché la caduta della Roccia sarebbe, con ogni probabilità immaginabile, l’inizio della fine per l’Europa in cui stiamo vivendo. Verso l’annientamento di ogni equilibrio geopolitico, forse anche attraverso l’uso dell’unica tecnologia capace di abbatterla. Famosamente dedicata da uno dei suoi costruttori all’accezione guerresca di Krishna, il distruttore dei mondi.