Ve li ricordate i pacifici, plausibili cartoni animati di una volta? Pippo, Topolino e Paperino che affrontavano problemi di una vita, per così dire, normale. Daffy il papero alle prese col problema dei cacciatori stagionali. Tom & Jerry con i loro piani articolati per sconfiggere il rivale, oppure dare adito a pulsioni facilmente comprensibili: fame, amore, desiderio di dormire. Persino Wily E. Coyote, coi suoi diabolici marchingegni, guidato da leggi della fisica a noi note, e un senso della logica perverso ma giustificato. C’erano un tempo aziende, con il compito di disegnare tali forme d’intrattenimento, le cui gesta erano guidate da un gusto ragionevole, condivisibile o persino sensato. Quindi col trascorrere degli anni, qualche cosa è cambiato: forse è stato il metodo importato dal Giappone, quel modo di divertirsi e far divertire con personaggi che s’ispirano alla gestualità e i combattimenti del teatro popolare kabuki. Oppure l’imporsi del media digitale interattivo, in cui l’idraulico italoamericano che salta sulle tartarughe non è altro che la gateway drug verso un mondo di assassini, membri delle forse speciali, porcospini iper-veloci e sopravvissuti dell’apocalisse zombie con mazza chiodata. Fatto sta che addirittura Disney, il marchio del divertimento tradizionale per eccellenza, nelle ultime due decadi si è ritrovata a diversificare l’offerta, con gli acquisti multimiliardari di Pixar (2006) Marvel (2009) e Lucasfilm (2012). Surprise, people! La ditta dei tranquilli animali parlanti e gli adattamenti animati delle fiabe, trasformata in narratrice di guerre cosmiche o conflitti universali, confronti insanguinati per dimostrare con drammatica enfasi chi siano i buoni, e chi i cattivi tra un ipertrofico cast di personaggi in qualche maniera “più” che umani. Situazione in grado di condurre, trasversalmente, a nuove sfide nell’ambito del mondo materiale. Già perché, sebbene molti tendano a dimenticarlo, nel DNA stesso della Disney c’è un qualcosa di distinto e atipico, l’elemento stesso che non può essere trovato in [quasi] nessuno dei suoi concorrenti per il tempo libero delle persone, fatta eccezione per gli Universal Studios e in misura minore, ciò che resta dell’antica Cinecittà romana: la costruzione di un luogo dei sogni, presso cui incontrare ciò che un tempo era soltanto fatto delle nebbie evanescenti della fantasia. Il che faceva capo, nella tentacolare multinazionale dell’uomo-topo con sede a Glendale, in primo luogo in un gruppo di uomini e donne selezionati personalmente dallo stesso fondatore Walt, che erano al tempo stesso ferrovieri, architetti, artisti e progettisti d’attrazioni meccanizzate. Ovvero in altri termini, la WED Enterprises (dal secondo nome del grande capo, Elias) squadra incaricata di assisterlo nella creazione del primo parco a tema Disney World di Orlando, Florida USA.

Passano gli anni, mutano le priorità. Così che portato un simile progetto a compimento, la divisione venne mantenuta attiva, con il compito iniziale di continuare a mantenerlo interessante, potenziando e cambiando quanto veniva offerto al pubblico pagante dei bambini più o meno letterali interessati a sperimentarlo. Finché nel 1986, sull’onda di una riorganizzazione profonda della struttura aziendale, la divisione incorporata dal remoto 1956 non si trova il nome cambiato in Imagineering, rispecchiando il nuovo metodo e sistema mansionario riveduto e corretto. Per la prima volta, eliminato il limitatore metaforico, questo ensemble simile a un think-tank vede applicata in pieno quella teoria del management che oggi viene attribuita principalmente a grandi compagnie del mondo tecnologico, come Google, Apple o Valve: il cosiddetto soffitto blu, ovvero una certa quantità di ore libere, all’interno della giornata lavorativa, in cui gli impiegati più creativi possano perseguire i loro progetti personali e sogni della pipa più vertiginosi, a patto che il risultato resti purissimo appannaggio dell’organizzazione. Prassi che ha portato svariate volte a veri e propri studi accademici, capaci di proporre sentieri evolutivi interessanti nel campo degli effetti speciali, del calcolo informatico e perché no, nel campo avveniristico della robotica applicata. Perché noi tutti davvero fin troppo bene, l’effetto che può fare un pupazzo parlante immerso tra le scenografie di un film a noi noto, nel ricreare l’atmosfera conduttiva ala più totale coinvolgimento di terzi. Eppure, come dicevamo, i personaggi dell’immaginario non sono più quelli di una volta: ma supereroi volanti, guerrieri istruiti nella Forza, soldati, pirati, spadaccini… E c’è sempre stato un limite, a quello che si può mostrare in maniera predeterminata, grazie a un meccanismo che dovrà ripetere le stesse gesta 100, oppure 1.000 volte nel corso di una singola giornata. Fino ad ora. Stuntronics è l’ultima proposta al mondo da parte dei suddetti scienziati pazzi, una risposta alla domanda mai posta formalmente di quanto, e come, esseri artificiali possano svolgere il mestiere difficile e pericoloso dello stuntman, trasferendolo dal mondo cinematografico all’ambiente dei parchi giochi. Tanto per cominciare; perché va da se che quando finalmente sarà stata superata la trappola della uncanny valley (la somiglianza troppo approssimativa alla realtà) ben pochi mestieri resteranno puro e semplice appannaggio dell’umanità biologica in quanto tale…

futuro

Il potenziale terzo braccio dei soldati del futuro

Basta dare un’arma in mano ad un soldato, per fargli perdere immediatamente la sua umanità. E non mi sto riferendo, in modo particolare, al naturale senso d’empatia e pietà di tutte le persone verso gli altri esseri viventi, bensì alla caratteristica che più di ogni altra accomuna gli animali di questo pianeta: la simmetria. Poiché la natura stessa delle nostre limitazioni fisiche e sensoriali comporta una modalità d’impiego, per qualunque strumento in grado di far fuoco a distanza, che non può prescindere dalla piena attenzione di colui che intenda colpire il bersaglio. In altri termini non trova posto, fuori dal cinema d’azione, la figura del guerriero contemporaneo che impugna una pistola, o una mitragliatrice per ciascuna mano, poiché in tal caso la sua efficienza in battaglia risulterebbe drasticamente ridotta. Ma caso vuole che neppure l’impiego di un’arma singola, in se stesso, risulti del tutto ideale. Poiché noialtri abbiamo due occhi, e due mani situate in posizione diametralmente opposta, mentre un fucile è uno strumento oblungo che si tiene in modo perpendicolare al corpo. Avete presente la prospettiva usata nei primi videogiochi FPS? Pensate a Doom: con la pistola vista da dietro, perfettamente situata al centro della visuale. Una totale impossibilità allusiva ad a una mano e dito sul grilletto che, in qualche maniera, scaturivano dal petto stesso del protagonista. Eppure all’epoca, difficile negarlo, tale artificio grafico ci appariva “corretto”. Per una sola e semplice ragione: si trattava di una condizione ideale, che ci rendeva quasi fisiologicamente incapaci di sbagliare il bersaglio.

L’oplita spartano, all’epoca dei feroci conflitti tra città stato del Peloponneso, era visto come il soldato perfetto: una lancia, uno scudo, l’elmo e la corazza bronzea in grado di rappresentare il non-plus-ultra delle convenzioni guerriere del mondo antico. Sarebbe stato del tutto impossibile, per lui, deviare dalla normalità, poiché era proprio la natura coerente della sua panoplia rispetto a quella dei compagni, a renderlo una forza inarrestabile dai barbari del Settentrione e gli imperi d’Oriente. Con l’evolversi del concetto stesso di battaglia di fanteria, da due schieramenti che si affrontano a viso aperto in pianura a tattiche di diversione e guerriglia che tentano di avvantaggiarsi grazie alle condizioni del territorio, le priorità sono drasticamente cambiate. Occorre pensare fuori dagli schemi. Immaginate il re Leonida, alle Termopili, che avanza verso Serse per tentare d’infilzarlo con la sua lancia tenuta a due mani. E uno scudo per proteggersi, anche in assenza del compagno che secondo il concetto della falange avrebbe dovuto farsi avanti assieme a lui, se non che il nemico l’aveva già eliminato. A difendersi dai colpi, infatti, questa volta ci pensava lo stesso sovrano. Grazie a un terzo braccio spuntatogli per concessione divina dal fianco.

Magia, tecnologia, che differenza volete che ci sia? Facendo un balzo drastico in avanti, passiamo adesso all’opera maestra di Dan Baechle, ingegnere meccanico di ruolo presso l’Army Research Laboratory (ARL) istituzione militare che mira a fornire ai soldati americani gadget utili all’impiego nei campi di battaglia del mondo contemporaneo. Apparecchi come l’Esoscheletro Mobile per la Stabilizzazione della Mira (MAXFAS) da lui brevettato nel 2013, nient’altro che un’adattamento di una manica fisioterapica per stabilizzare un braccio infortunato, da lui adattata alla mansione di tenere ben stabile una bocca da fuoco. Eppure un tale arnese, in qualche maniera doveva essergli sembrato insufficiente, se proprio oggi possiamo assistere alla scena di un sergente armato che si applica nel celebre percorso d’addestramento degli Aberdeen Proving Grounds (Maryland) con una mano sull’impugnatura di un fucile M4, e un’altra sul calcio, e un’altra a lato della canna, per stabilizzarla. Ma forse “mano” nel terzo caso è un termine non appropriato, visto l’aspetto dell’arto in questione, notevolmente più sottile degli altri due, termina con una sorta di uncino interconnesso direttamente all’apposito aggancio. L’uomo corre, si getta a terra senza intralci, punta l’arma in tutte le direzioni. E se potessimo disporre dei dati relativi ai bersagli che gli è riuscito di colpire, noteremmo subito qualcosa d’importante: un drastico aumento di centri, rispetto alle sue prestazioni antecedenti a quando è entrato a titolo temporaneo tra le sparute schiere dei cyborg transumani, al tempo stesso molto più, molto meno, di un onorevole guerriero spartano.

I vantaggi di viaggiare sull’onda di un cuneo spaziale

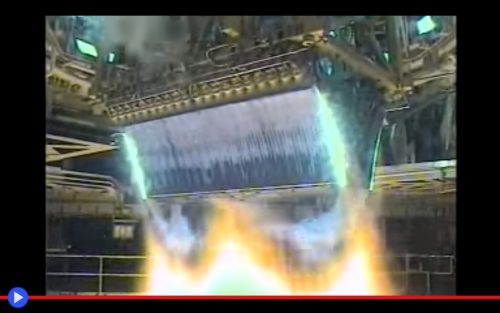

Vi siete mai chiesti quante diverse tecnologie si siano succedute sulla rampa di lancio di Cape Canaveral? Il centro di un programma spaziale nazionale, il più vasto, duraturo e significativo al mondo, che riuscì a portare grazie al programma Apollo una certa quantità di uomini sulla Luna. Molte, moltissime, oppure sotto determinati aspetti, decisamente poche. Sto parlando, nello specifico, del sistema necessario per portare un “carico” (sia esso un satellite, rifornimenti per l’ISS o veri e propri esseri umani) fin oltre la stratosfera terrestre, là dove la caduta libera permanente è uno stato continuativo nel tempo, o persino oltre, sperimentando la completa e assoluta mancanza di gravità. Perché un razzo che punti a superare la cosiddetta velocità di fuga, che sia esso un semplice susseguirsi di stadi, oppure il booster di un sistema Space Shuttle o simili arcane diavolerie, è sempre sostanzialmente la stessa identica cosa: una macchina concepita per espellere ad alta velocità la materia. Ma non semplicemente “dove capita” bensì in una singola direzione, affinché l’effetto di azione-reazione faccia sollevare il ponderoso meccanismo, verso la sua elevata e distante destinazione spaziale. Il che, diciamolo pure, limita notevolmente le alternative. Se da A deriva B, ne deriva che C…. Osservate tutti i migliori razzi delle ultime spedizioni umane nello spazio. Noterete alcuni elementi di massima perfettamente in linea tra loro: una forma lunga ed affusolata; la capacità di suddividersi in stadi, allo scopo di diminuire la propria massa man mano che il carburante si sta esaurendo; un posteriore composto da un ordinata pluralità di campane, rivolte rigorosamente verso il terreno. Sono queste gli ugelli, ovvero i canali di scarico del suddetto maelström, la tempesta perfetta di fuoco, fiamme, zuppa di atomi combusti sparata affinché il razzo in questione, in tutta la sua magnificenza, possa raggiungere l’Empireo distante dei suoi insigni predecessori. O almeno, PARTE di lui possa riuscire a farlo. La punta. Perché già, persino il Falcon Heavy di SpaceX, il più avveniristico e moderno sistema per portare fin lassù…. Satelliti? Navi spaziali marziane? Inutili automobili elettriche? (Ebbene, anche questo è il mondo in cui viviamo) che ha fatto della riusabilità un punto fermo del suo sistema d’impiego, non può che abbandonare i due propulsori laterali a metà del viaggio, e un’intero stadio del suo corpo centrale, destinato all’autodistruzione, poco prima di procedere con la fase culmine della sua missione. Ecco, dunque, la verità: nel mondo delle esplorazioni o sperimentazioni spaziali non è semplicemente mai esistito, nonostante l’impegno e il sincero interesse da parte di numerosi programmi di ricerca, un razzo del tipo SSTO (Single Stage To Orbit) ovvero privo di punti di distacco, tra i suoi singoli componenti destinati al rientro più o meno catastrofico nell’atmosfera.

Le ragioni sono diverse, a partire dalla già citata riduzione di massa (meno peso=meno potenza necessaria) fino alla letterale necessità, a diverse altitudini di sostituire le succitate “campane” da cui viene sviluppata l’espansione esplosiva del carburante. Certo, basta effettivamente pensarci: ogni motore, parlando in modo particolare di qualsiasi jet che si basi sul principio della reazione newtoniana, ha un’altitudine a cui risulta essere maggiormente efficiente. Ovvero lo strato presso il quale, in effetti, l’ampiezza della struttura usata per espellere il getto corrisponde in maniera proficua alla pressione dell’aria, evitando che l’energia vada sprecata in un’inutile espansione omni-direzionale. Ma un razzo che intenda raggiungere l’orbita per sua imprescindibile caratteristica, dovrà sperimentare tutto, dall’aria relativamente densa del suo decollo fino a quella ultra-rarefatta dell’ultimo segmento di viaggio. Come potremmo mai, detto questo, disporre di una singola campana in grado di direzionare il getto dall’alfa all’omega dell’impresa… A meno che si tratti, nei fatti, di una struttura di tipo “virtuale”. Ascoltatemi: non sono impazzito. Sto piuttosto parlando di un qualcosa che potreste non conoscere, a causa dell’ingiusto abbandono da parte dei principali players delle aspirazioni cosmiche umane: il leggendario motore aerospike. Un sistema talmente avanzato, che venne sottoposto a test d’impiego negli anni ’60, poco prima di essere abbandonato in quanto giudicato tecnicamente irrealizzabile, o comunque troppo costoso da da portare ad effettiva realizzazione. Per poi effettuare un breve tentativo successivo, per quello che avrebbe dovuto diventare il successore, mai realizzato, dello Space Shuttle americano. Ma poiché viviamo in un’epoca di cambiamenti, ecco quello che sta per succedere: qualcuno ha raccolto la torcia, iniziando a correre verso quella remota destinazione. Molto presto, di una simile tecnologia sentiremo parlare ancora, e ancora…

E se i tram potessero viaggiare senza le rotaie?

“Se sembra muschio, e sa di muschio, ed ha il colore, l’odore, la morbidezza tipica del muschio, allora amico credi a me, quella cosa non può essere altro che…” Tuoni, fulmini, rumore di tempeste. Liti animate tra colui che crede nella legge della semplice (?) evidenza, e il rappresentante di quell’altro gruppo, che ci tiene a riconoscere il valore di un nome. “No davvero, ascolta me: un lichene. Se Linneo, nella sua vasta saggezza, ha collocato questa forma vegetale d’esistenza, dopo averla ponderata, in un diverso insieme di esistenze, egli deve averlo fatto con un suo criterio. Devi riconoscergli una DIFFERENZA!”. E così via, finché la festa sia finita, tra il fastidio di tutti i presenti, sommamente disinteressati. E fortuna che nessuno, in quel momento, avesse sollevato la questione di ART: Autonomous Rail Rapid Transit, recente invenzione dalla Cina che non è autobus, né treno e neanche un tram, benché incorpori elementi da ciascuno dei mezzi citati. Subito scusato, sarebbe uno straniero, se a vederlo per le strade avesse l’istintiva voglia di associarlo al tipico autobus snodato, con due o tre cabine poste l’una di seguito all’altra, in grado di accomodare l’interezza della folla che pretende di spostarsi nelle ore di punta. Il che potrebbe capitare adesso, nello specifico, unicamente presso la città di Zhuzhou, nella regione di Hunan, dove da qualche settimana è in corso il test, ad opera della compagnia di trasporti pubblici CRRC Times Electric, di una prima linea pienamente operativa costruita sulla base di questo singolare principio d’ibridazione. Ma perspicacia, o avvistamenti ripetuti, permetterebbero alla fine di comprendere la verità: perché ART, pur avendo gli pneumatici, segue esattamente delle linee disegnate al suolo all’interno di una specifica corsia. Che dovrebbero costituire, a tutti gli effetti, le sue “rotaie”. Inoltre, da qualunque parte lo si osservi non ha un davanti.

È un sistema che potrebbe suscitare un istintivo senso di diffidenza. In primo luogo, per la poca fiducia che si tende ad avere nei confronti delle novità e dall’altro perché, pur non rientrando nelle categorie classiche di mezzi di trasporto, il veicolo non sembra neanche sufficientemente “diverso”; il che porta a chiedersi perché, davvero, dovremmo riconoscerne il bisogno. Eppure la realtà può emergere, per gradi, da una più attenta analisi del suo funzionamento. ART è utile perché funziona grazie ad un motore elettrico. Il che, in alcuni grandi agglomerati urbani della Cina, notoriamente sommersi da una cappa d’aria irrespirabile, non può che essere un importante vantaggio. Inoltre, essendo stato concepito come un “tram” o “circolare” che dir si voglia, ART è in grado di sfruttare vie di spostamento trasversali rispetto al traffico, con suoi semafori, svincoli esclusivi o in altri termini, svariate scorciatoie rispetto ai suoi cugini del tutto privi di connotazioni ferroviarie. Senza le implicazioni negative del caso: di sicuro, chiunque si sia spostato tramite vagoni nel contesto cittadino per un tempo medio, avrà sperimentato almeno una volta l’episodio dell’automobile parcheggiata di traverso sui binari. Tanto che il trenino, nonostante l’importanza della sua missione, non poteva far altro che sostare fino all’arrivo del carro attrezzi. Mentre il suo alter-ego dalla Cina, in caso di necessità, sarà in grado di disattivare temporaneamente i sistemi di guida automatica. Per permettere al macchinista (o si chiama “autista”?) di deviare temporaneamente sulla strada, procedendo rapido verso la sua destinazione. E lo stesso vale, d’altra parte, per questioni relative al traffico. Perché “costruire” una rotaia che è in realtà una doppia linea tratteggiata su strada, nei fatti, significa poterne avere di ridondanti. Così che un sistema automatico computerizzato, in caso di necessità, potrà smistare gli ART lungo i tragitti meno problematici.

Garantendo una circolazione dei passeggeri dal grado di efficienza indubbiamente superiore. Il tutto grazie ad alcuni importanti accorgimenti…