“Ispettore, credo che la dinamica degli eventi risulti essere piuttosto chiara.” Lo sguardo del vice si alzò un’altra volta verso il soffitto ombroso della foresta, indicando il ramo dell’albero di ficus direttamente sopra il punto in cui si stava svolgendo l’indagine di polizia. “L’animaletto stava cogliendo un frutto, quando improvvisamente ha perso la presa ed è precipitato a terra, da circa 25 metri di altezza. L’urto l’ha ucciso causando la frattura immediata della sua colonna cervicale. Una morte rapida. E indolore.” La sua controparte, vice-capo di un distretto periferico di Sorocaba, nella regione di São Paulo, si portò allora pensierosamente la mano alla lunga barba, valutando la precisa dinamica dell’incidente. L’esemplare in età evidentemente avanzata di kinkajou (Potos flavus) giaceva perfettamente immobile, in una posizione del tutto innaturale: la testa rivolta verso l’alto e il quarto posteriore ruotato esattamente di 180 gradi, con le zampe allargate sul terreno a vaga imitazione di un disegno anatomico leonardesco. La lunga coda, nel frattempo, pareva disegnare un punto interrogativo. Tra le due manine anteriori, stranamente simili a quelle di una scimmia, stringeva ancora il fico fatale all’altezza del petto orsino, sul quale erano visibili le tacche inflitte dal paio di canini eccezionalmente appuntiti della creatura. Mentre veniva a patto con le caratteristiche della scena, l’espressione perplessa del vice-capo lasciò il posto a un comprensibile senso di rammarico per la vetusta vittima (poteva avere almeno 35-40 anni) mentre estraeva dalla tasca della divisa la macchina fotografica per le realizzare le foto da inviare alla Protezione Animali brasiliana. Fu allora che a un tratto, notò qualcosa: la lingua dell’esemplare deceduto, lentamente, era fuoriuscita dal suo muso semi-aperto e scimmiesco, avvicinandosi alla sommità del frutto. “I-Ispettore…” Sentì esclamare il suo aiutante: “Possibile… Che?”

A questo mondo popolato d’infinite variazioni sul tema di ogni forma di vita immaginabile dalla mente umana, ci sono esseri snodati e ce ne sono di MOLTO snodati. Quindi, in una categoria a parte, rientra il dorato “lemure/gatto/leone” o cercoletto, noto in buona parte del Sudamerica per le sue scorribande arboricole notturne, la pacifica grazia e la capacità di appendersi a qualsiasi ramo, non importa quanto rigido, verticale, obliquo e/o oscillante. Un traguardo raggiunto tramite un’ampia serie di adattamenti evolutivi, non ultimo dei quali la capacità d’invertire completamente, come il galletto di una banderuola segnavento, ciascuna parte terminale dei propri arti, facendo presa con le affilate unghie sulla scivolosa corteccia delle sue giornate. Per non parlare poi del suo tronco, caratterizzato dalla stessa insolita capacità funzionale. Questo in funzione del fondamentale “quinto arto” di cui è dotato, la coda della lunghezza di 40-50 cm, pari al resto dell’animale, dalla muscolatura possente e capacità prensile simile a quello di un piccolo primate o di un’altra nostra vecchia conoscenza, il binturong (Arctictis b.) del Sud-Est asiatico, l’unico appartenente all’ordine dei carnivori che condivide la stessa propensione ad appendersi a testa in giù. Chi dovesse ritenere le due creature in qualche modo simili, dimensioni maggiorate a parte, potrebbe restare tuttavia sorpreso: la piccola controparte sudamericana non ha infatti alcunché a che vedere con i viverridi (genette, zibetti etc.) rientrando invece a pieno titolo nella famiglia dell’arcinoto ladro quadrupede, con tanto di mascherina e subdola coda a strisce, che funge da antonomasia scientifica per l’intera famiglia dei Procyonidae degli Stati Uniti.

foresta

Non tutte le tarantole blu cobalto nascono uguali

Una volta che si prendono in considerazione le implicazioni più profonde di un modo di dire umano come “l’abito non fa il monaco” inizia ad apparire evidente lo spettro relativamente limitato delle sue applicazioni. Poiché se una creatura del mondo naturale si presenta con una particolare livrea, generalmente il frutto di uno specifico percorso evolutivo, che risulti essere del tutto differente da quella tipica della sua tipologia d’appartenenza, questa indica “pericolo, pericolo” o in determinati casi addirittura “se soltanto provi a toccarmi, sei morto”. Il che sembra trovare applicazione in modo particolare nel phylum degli artropodi, dove il nemico principale da cui guardarsi proviene molto spesso dall’aria, e in conseguenza di ciò possiede un senso della vista assai sviluppato. Ma a nessun passero, merlo, condor o sparviero, verrebbe in mente di aggredire un nido di vespe, benché esistano particolari specie in grado di ghermire i singoli esemplari in esplorazione. E tanto meno andrebbe a disturbare un variopinto ragno velenoso, il cui morso può determinare shock sistemici capaci di annientare organismi ben più grandi e resistenti del loro. Il caso della famiglia delle migale (ragni con le zanne parallele) Poecilotheria, anche dette tarantole paracadutiste, il problema sembra configurarsi in maniera decisamente più inevitabile: poiché saranno proprio quest’ultime coi loro impressionanti 20 cm di ampiezza, all’alba ed al tramonto, a fuoriuscire dal cavo degli alberi in cerca di un nido temporaneamente indifeso. Per ghermire, avvelenare ed iniziare a fagocitare i malcapitati pulcini che costituiscono un parte fondamentale della loro dieta!

Davvero curioso risulta essere il modo in cui funziona l’immaginazione umana. Ragion per cui, se simili creature fossero state brutte, pelose e nere, oltre che cattive, saremmo stati naturalmente propensi a tenercene ben lontani. Mentre proprio la pigmentazione bluastra assai notevole di queste 13 specie, tutte originarie d’India, Sri Lanka e nazioni limitrofe, originariamente un altro mezzo difensivo dell’octopode sempre pronto a inoculare il suo veleno, sarebbe bastata a renderlo un beniamino favorito d’innumerevoli collezionisti d’animali esotici, arrivando nei fatti a mettere in pericolo la sua stessa continuativa esistenza in natura. Particolarmente, e non è un caso, per la varietà maggiormente affascinante (e costosa) del P. metallica, in cui alle macchie bianche nere, bianche e gialle si aggiunge uno splendido colore blu profondo, sufficiente a farlo considerare uno dei ragni più belli e desiderabili al mondo. Pur non essendo in alcun modo adatto a un principiante, vita la sua naturale iperattività ogni qualvolta dovesse venire “disturbato” e l’occasionale propensione a mordere la mano che lo nutre, per errore o rabbia momentanea, finendo talvolta per mandare il suo padrone al pronto soccorso con dolorosi spasmi muscolari. E cosa non saremmo pronti ad accettare, per amore dei nostri piccoli amici con [numero non pervenuto] di zampe…

L’orso-gatto che si appende ai rami come Spider-Man

Guardando indietro alla cultura popolare dell’inizio 2000, fu una scena che cambiò profondamente le aspettative in merito al nuovo genere cinematografico dei supereroi. Un genere che, finita l’epoca del pulp dei primi Batman, stava entrando a pieno titolo nell’immaginario delle nuove generazioni, con l’inizio di serie decennali come Blade e gli X-Men. Eppure, persino allora, il concetto di un eroe della giustizia che si veste in modo stravagante per combattere il crimine, sullo schermo argenteo come aveva fatto fino ad allora dalle pagine dei fumetti, lasciava una parte del pubblico perplessa, per via dei pregiudizi nei confronti di un mondo e una cultura considerati “da nerd”. Almeno finché l’attore Toby Maguire, scoperto di avere poteri non propriamente umani, salva la sua amata da morte certa e poi calandosi dall’alto mentre si trova ancora in costume, la bacia appassionatamente rimanendo a testa in giù. Si tratta di un’immagine abbastanza bizzarra da lasciare il segno, mentre raggiunge al tempo stesso il nocciolo della questione per tanti di quei ragazzi ed ex-ragazzi, che per buona parte della loro vita sono stati del tutto incapaci di relazionarsi con altri esseri viventi, per lo meno fuori dalla pagine stampate dei propri fantasiosi eroi.

Analizzando una simile sequenza, appare chiaro ciò a cui il regista Sam Raimi stesse facendo volutamente riferimento: la posizione di un ragno appeso a un filo, che scende verso il pavimento mentre cerca un nuovo luogo per ricostruire la propria tela. Ma qualora ci si mettesse per un attimo a pensare all’effettiva predisposizione di un essere umano (in modo particolare se appartenente alla categoria dei giovani innamorati) e confrontarla con quella di un aracnide carnivoro e predatorio, apparirà evidente come altre creature del regno animale, a questo mondo, avrebbero rappresentato delle metafore assai più calzanti. Che ne dite, ad esempio, di un ipotetico uomo-orso-gatto (Manbearcat)? Giusto, dimenticavo! Fuori dal suo territorio d’appartenenza nel Sud-Est asiatico, praticamente NESSUNO conosce l’agile mammifero scientificamente denominato Arctictis binturong, nonostante altri membri della sua famiglia, come zibetti, genette e zibetti delle palme siano stati fatti oggetto di una quantità spropositata di documentari, partecipazioni televisive e rappresentazioni a cartoni animati di vario tipo. Finché non ci si reca in visita presso un villaggio nel bel mezzo della giungla indonesiana, Thailandese o un qualche santuario d’Occidente che ne ospita esemplari, e ci si ritrova a offrirgli da mangiare nella speranza di riuscire a toccarlo. Il che comporta in genere uno sguardo rivolto verso l’alto, poiché si tratta di creature decisamente arboricole, nonostante la loro massa considerevole di fino a 20 Kg, che li porta ad essere i più grandi della loro categoria. E ad un certo punto, con la mano protesa innanzi, ci si ritrova improvvisamente nello stesso ruolo a quei tempi recitato da una perfetta Kirsten Durst, mentre la creatura irsuta e di colore nero, con un solo fluido movimento, inverte se stessa di 180 gradi e si appende al ramo sovrastante, mentre pende con la bocca spalancata in attesa di… Beh, questo dipenderà da voi. È possibile che dare un bacio a chi aspettava un platano da sgranocchiare sia decisamente controproducente. Del resto, potreste anche riuscire a fare colpo, guadagnando un nuovo ed inaspettato amico.

È d’altra parte notevole, soprattutto considerato il loro habitat spesso remoto e inospitale, la naturale propensione dell’intera famiglia dei viverridi ad adattarsi e a vivere a stretto contatto con gli umani, dimostrando in questo modo la stretta somiglianza biologica con uno degli animali domestici per eccellenza: il felino che abita nelle nostre case. Con cui potrebbero anche aver avuto un antenato in comune, prima che le rispettive strade percorse nell’evoluzione li portassero a cambiare ciascuno a suo modo, perseguendo degli obiettivi radicalmente diversi. Che nel caso del binturong, lo hanno reso perfetto per un ambiente come quello della foresta pluviale, o tropicale che dir si voglia, dove svolgere un’esistenza onnivora nutrendosi di piccoli mammiferi, uccelli, pesci, uova e carogne, senza tralasciare pietanze vegetali come frutta e semi. Tra cui in particolare quelli del fico strangolatore (Ficus altissima) la pianta parassita che cresce togliendo l’anima e la luce agli altri tronchi della giungla, prima che la legge della sopravvivenza riesca a renderla sovrana del proprio angolo di giungla. Ma non riuscirebbe certo a propagarsi, se non passando per l’apparato digerente di questi famelici viverridi dalla coda prensile, come quella delle scimmie…

Reazioni a catena sulla pianta dei bruchi volanti

Nella regione inglese della Cumbria, il cui confine settentrionale tocca la Scozia, esiste una zona dotata di un fascino e attrattive molto particolari. Nel Lake District (distretto dei laghi) patrimonio dell’UNESCO dal 2017, si estende un vasto parco naturale, contenente al tempo stesso la montagna più alta, ed il lago più profondo dell’intero arcipelago di Britannia. Un luogo incontaminato a cui venne associato, a partire dall’epoca Vittoriana, un intero gruppo di poeti che qui stabilirono la propria abitazione, traendo ispirazione dalla vita vera per le loro metafore e descrizioni dell’universo naturale. Ma neppure Beatrix Potter in persona, scrittrice e illustratrice del famoso libro per bambini Peter il Coniglio, avrebbe saputo immaginare qualcosa di tanto straordinariamente inaspettato, così surreale e privo di precedenti. Si tratta in effetti, di un fenomeno piuttosto difficile da osservare. In primo luogo, perché coinvolge lo stato pre-adulto di uno degli insetti più rari di questa zona, il geometride della farfalla tappeto reticolato (Eustroma reticulatum) normalmente originaria della Siberia, Mongolia, Cina e Giappone. Il cui esatto percorso, per giungere fino alle regioni settentrionali d’Europa, non è stato mai effettivamente spiegato dalla scienza. Mentre una cosa, almeno, è stata chiara fin da subito agli osservatori: che come il panda gigante, tale creatura risulta solita nutrirsi di una pianta e soltanto quella. Che non è, in questo caso, l’eucalipto bensì una notevole balsaminacea, appartenente al genus assai vario delle Impatiens, nota con almeno due nomi: erba gioiello ed Impatiens noli-tangere ovvero, in lingua latina “non mi toccare”. Mai. “Oppur finirai” sottinteso “Per subirne le terribili conseguenze.”

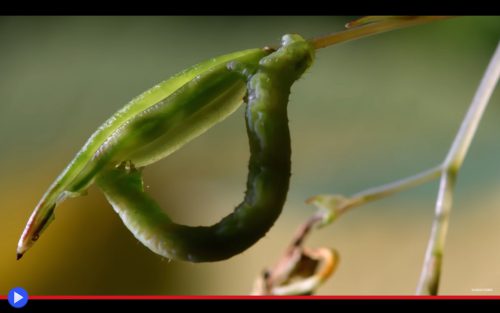

Questa intero gruppo di piante cespugliose alte fino ad un metro e mezzo, rappresentato assai più frequentemente negli Stati Uniti dalla varietà Impatiens capensis (così chiamato poiché si riteneva un tempo, sbagliando, che provenisse dall’Africa Meridionale) non è velenoso, tossico o in altro modo nocivo. E sono in realtà molti gli animali, sia vertebrati che artropodi, a trarre nutrimento dalle sue foglie zigrinate e i molti semi che sembrano circondarla nei primi mesi autunnali, ben prima di quando le altre piante, generalmente, tentino l’ardua strada della riproduzione invernale. Ciò che sembrerebbe aver catturato, tuttavia, la fantasia delle impeccabili telecamere di un documentario della BBC, è qualcosa che riesce a costituire cionondimeno un pericolo per queste striscianti creature. Una latente qualità volatile, che può essere soltanto descritta come tendenza ad esplodere, scagliando il proprio stesso contenuto, assieme a chiunque sia tanto incauto da trovarsi a contatto con esso, lungo una traiettoria di svariati metri e fino al suolo distante del sottobosco. Un balistico. Pirotecnico. Deflagrante piccolo segreto della natura.

Il termine tecnico per riferirsi al fenomeno è deiscenza esplosiva, ovvero quel tipo di apertura e diffusione dei semi che invece di fare affidamento sulla consumazione e conseguente dispersione ad opera di uccelli, mammiferi ed insetti, percorre la strada dell’autosufficienza, accumulando all’interno di ciascun frutto (o in questo caso, mero baccello dei semi) una certa dose di forza fino al momento della maturazione, che può essere quantificata nel caso della varietà capensis come 1.24 J kg elevato alla −1. Poca, ma più che sufficiente a far arrotolare su loro stessi i cinque sepali della capsula come fossero il braccio di una minuscola trappola per topi, scagliando in tutte le direzioni il loro prezioso contenuto biologico e vitale. Ovviamente, perché ciò possa avvenire è necessario un fattore scatenante. Che può essere il vento. Oppure qualcuno che risulti essere abbastanza incuriosito, o affamato, da disturbare l’involucro esterno del vegetale. Un bruco?