Ciò che determina il valore di un oggetto di antiquariato, molto spesso, è la presenza di una storia plausibile, in qualche modo indicativa della sua autenticità. Ma anche il contesto di vendita gioca un ruolo di primo piano. E nell’anno americano 1927, a conti fatti, non era possibile immaginare un luogo maggiormente avveniristico dei grandi magazzini Wanamaker’s a Philadelphia, città più popolosa della Pennsylvania. Primo centro commerciale del primo paese ad aver avuto un centro commerciale, o almeno così afferma l’immaginario popolare, nonché prima istituzione commerciale ad essere dotata, verso la fine del secolo antecedente, di elettricità, telefono e tubi pneumatici per il trasferimento interno dei documenti. Oltre a fornire assistenza sanitaria ai propri dipendenti, un concetto quasi rivoluzionario a quei tempi. Dietro le ampie porte di quell’edificio dall’insolita facciata moresca, che in qualche modo suggeriva l’ascendenza di paesi e storie distanti dall’umana occidentale quotidianità. “Mai così tanto, prima d’ora.” Sussurrò tra se e se Eldridge R. Johnson, miliardario astuto e spregiudicato, fondatore della compagnia produttrice di macchine da scrivere Victor’s, mentre osservava la propria immagine riflessa ed invertita a 180 gradi, all’interno dell’oggetto più scintillante sul quale avesse mai posato i propri occhi fino a quel fatidico momento. Destinato ad impressionarlo al punto da scrivere una lettera indirizzata al suo caro amico George Byron Gordon, famoso archeologo e curatore del museo Penn, facente parte della principale università cittadina, il prezzo e la narrazione interconnessa a un simile reperto importato in via diretta, secondo quanto riportava l’etichetta del caso “Vecchio mio, in realtà, 50.000 dollari mi sembrano parecchi. Per un globo di quarzo dal peso di 24 Kg e il diametro di un quarto di metro, proveniente a quanto sembra direttamente dal palazzo imperiale di Pechino. L’esperto contattato da Wanamaker’s afferma che sia appartenuto all’Imperatrice Vedova Cixi in persona. Che ne dici, dovrei acquistarlo?” Domanda, quest’ultima, senz’ombra di dubbio destinata a rimanere senza risposta, poiché pochi giorni dopo Byron, per una drammatica coincidenza, scivolò scendendo dalle scale, cadde battendo la testa e morì. Evento a seguito del quale, con lo scopo di onorare la sua memoria, il già comprovato benefattore della Penn Univ. Johnson acquistò la sfera, che incidentalmente costituisce tutt’ora la seconda più grande di quel tipo esistente al mondo, e ne fece dono al suo museo.

Ora questa storia avrebbe proseguito, in circostanze normali, con la notazione: “…Dove si trova da quell’anno remoto, affascinando grandi e piccini col suo aspetto splendido e misterioso” Ma come le reliquie estratte dalla tomba del faraone Tutankhamon, come il diamante rosa maledetto e il quadro particolarmente sfortunato dell’Urlo orribile di Munch, questa particolare curiosità di un’epoca trascorsa sembrò a partir da quel momento possedere una sua propria volontà, o il potere di attirare personalità bizzarre verso ancor più strane contingenze. Fu così che nel 1988, camminando serenamente lungo il ponte di South Street, un passante vide abbandonato in mezzo alla strada uno strano oggetto dalla forma frastagliata. Che si rivelò essere, ad una seconda occhiata, il sostegno in puro argento made in Japan, usato prima da Wanamaker’s ed in seguito dal museo stesso, per mantenere stabile ciò che possedeva, dopo tutto, la forma e le dimensioni di un comune pallone da calcio. Fu chiamata la polizia, quindi rispose l’FBI. Nel giro di poche ore, diventò chiaro che qualcuno si era introdotto nella rotonda al terzo piano del museo approfittando dei lavori in corso e un’evento per il pubblico, uscendosene tranquillamente mentre trasportava sotto braccio la sfera, il suo sostegno originale e per buona misura, anche una statuetta egizia del dio Osiride vecchia di 2500 umani, presumibilmente usata per infrangere il vetro dietro cui si trovavano gli altri due reperti. Quindi, in maniera piuttosto inspiegabile, il colpevole aveva abbandonato proprio l’unico oggetto dei tre che fosse facile da trasportare e fondere nella sua materia prima, ricavando un immediato guadagno. Quasi come se la grossa gemma vetrosa, in qualche modo, avesse mantenuto un’ascendente significativo sul corso dei suoi desideri…

musei

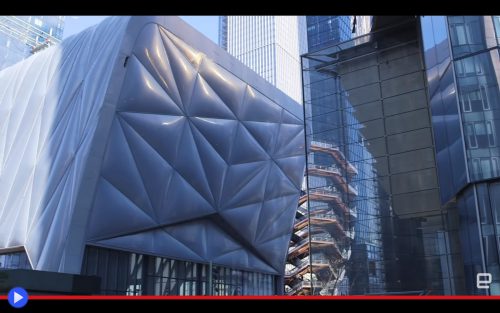

La nuova casa dell’Arte è l’unico edificio semovente di New York

C’è un punto, lungo il perimetro meridionale della stazione ferroviaria ormai in disuso degli Hudson Yards, dove la vecchia sopraelevata del trenino High Line si presenta al pubblico con un aspetto decisamente insolito: appesantita da uno strato sufficientemente spesso di terriccio, affinché sopra possa crescervi l’erba, tra delicate aiuole floreali e l’occasionale panchina, sospesa a circa 20 metri dal livello della strada. Parapetti sono stati aggiunti ai margini, mentre l’occasionale gruppo di persone, con bambini e/o cani, passeggia lentamente per godersi il panorama. Fino un punto specifico dei 2,33 Km del viadotto trasformata in parco, all’ombra di un’intera serie di grattacieli tra i 50 e i 60 metri, non particolarmente alti per la media dell’isola più densamente popolata dell’intero territorio nordamericano. Dove lo sguardo non può fare a meno di spostarsi verso un paio di nuove aggiunte alla già ricca dotazione di curiosità architettoniche newyorkese: la prima, già trattata in questa sede precedentemente, è The Vessel (il recipiente) la bizzarra scultura stratificata composta da scalinate e passerelle fino all’altezza di 46 metri, opera dell’architetto londinese Thomas Heatherwick . E in aggiunta a una tale cosa, il recentemente completato The Shed, alias Bloomberg Building di cinque piani, un centro culturale destinato ad una folgorante inaugurazione proprio in questo inizio di aprile, in grado di presentarsi con caratteristiche estetiche e funzionali molto al di fuori della normalità. Particolarmente nell’attimo saliente, previsto prima di ogni show che si rispetti, in cui l’intera copertura esterna dell’edificio, una struttura reticolare di metallo posta a sostenere il colossale telo in plastica ultra-resistente ETFE, inizia lentamente a scivolare di lato, coprendo in maniera pressoché completa l’antistante piazza che si affaccia sulla 30° strada. Grazie all’impiego di sei ruote, quattro equidistanti ed una doppia coppia sui montanti all’estremità, sostanzialmente non dissimili da quelle di una gru portuale. Eppure non c’è proprio nulla d’industriale e privo d’anima, nella serie di linee intersecantisi tra loro di the Shed (la Capanna) previste dallo studio di architetti Diller Scofidio + Renfro, interrogati tra i molti altri per partecipare, con il loro contributo progettuale, a quello che costituisce ad oggi il più importante progetto di sviluppo di un intero quartiere da parte di una singola compagnia privata (la Related Companies L.P.) in corso negli Stati Uniti e assai probabilmente, l’intero mondo occidentale. Portando questo edificio a costituire, nei fatti, un diretto omaggio alla struttura teorica che fortemente avrebbe voluto l’architetto Cedric Price per la sua Londra negli anni ’60 dello scorso secolo, il cosiddetto Palazzo del Divertimento costruito come una struttura mobile e volatile, da configurare sulla base dei bisogni, oppur l’ispirazione di ciascun momento. Un proposito di certo non facile, all’interno del contesto di una città moderna e contemporanea, già inerentemente sottoposta ad una serie di trasformazioni destabilizzanti su base pressoché quotidiana, benché al fine di raggiungerlo, possa giungere ad assisterci la tecnologia. Sapevate, ad esempio, che per portare a termine la principale trasformazione di quest’insolita e svettante Capanna in un tempo massimo di 15 minuti, tutto ciò che serve è l’energia prodotta da un motore elettrico di circa una sessantina di cavalli? Praticamente, lo stesso installato sotto il cofano di una Prius. Ma di miracoli dell’ottimizzazione in alcun modo a discapito della forma, questo teatro/sala delle esposizioni/centro conferenze (etc.) può farne parecchi altri…

Il significato dell’amore per la rana più solitaria al mondo

“Che cosa intendi, una rana?” La luce fredda del dipartimento vendite di un grande ufficio a Cochabamba, circa 400 Km a est della città boliviana di La Paz, incorniciava il volto della collega, donando un aspetto spettrale alla sua espressione tra il perplesso e l’infastidito. “Ti giuro! Se aspetti un attimo che si avvia il computer potrai vederlo coi tuoi due occhi. E per fortuna avevi detto che sarebbe stata la volta buona…” Il vice-manager di dipartimento aggrottò lievemente le ciglia, mentre ancora una volta creava per se stesso una raccomandazione mentale a interessarsi esclusivamente dei fatti suoi. Eppure, articolò silenziosamente con le labbra in pausa pranzo gli era sembrata così…”Bisognosa di aiuto” Ding, dong! Era il suono per l’avvio del sistema operativo, una vecchia versione di Windows ancora in uso per non modificare i processi aziendali (non si tratta di tirchieria, ripeté a se stesso l’uomo per la centesima volta) mentre lei faceva danzare i polpastrelli sulla tastiera, digitando all’interno del browser le lettere M-A-T-C-H seguite da INVIO. Dopo un prolungato momento d’esitazione, quindi, comparve il logo del famoso sito-agenzia per incontri, uno dei più rispettabili di tutto il Web. Luisa era già loggata e ci mise un attimo a cliccare la sezione dei possibili partner in zona, al che la stanza sembrò colorarsi di un color verde oliva particolarmente intenso. Che proveniva dalla grande foto sul monitor, in alta risoluzione, del più improbabile principe-ranocchio di tutto il reame. I suoi grandi occhi neri, orgogliosamente vacui, sembravano scrutare dentro l’anima stessa degli spettatori… Nome: Romeo. Descrizione: “Non è per iniziare col piede sbagliato, ma sono un batrace di Sehuencas e letteralmente l’ultimo della mia specie. Sono un tipo semplice. Mi piace rilassarmi nell’acqua in casa, magari osservando placidamente le acque intorno a me. Amo mangiare, comunque, e se c’è un verme o una lumaca a disposizione, sono sempre pronto a mettermi i pantaloni! Sono molto aperto ad ogni possibilità purché conduca alla riproduzione. Altrimenti, la mia intera esistenza sarà stata priva di significato (niente pressioni).” E così via a seguire. “Dannati TROLL! Pensano che sia uno scherzo? Credono che stiamo perdendo tempo?” Chiese con tono irritato la donna, la bocca rivolta verso il basso, mentre il suo responsabile tratteneva a stento una risata. Per poi iniziare a spiegare, mentre si accarezzava pensierosamente la barba: “No vedi, è una questione scientifica in effetti. Ne parlava l’altro giorno il giornale cittadino…” Concentrandosi, quindi, iniziò a riportare alla mente i dettagli dell’insolita questione.

Strano è il mondo contemporaneo ed ancor più strano l’universo delle relazioni interpersonali. Il profilo della rana era stato creato da qualche mese a questa parte ad opera dei membri dell’organizzazione di conservazione naturalistica Global Wildlife, con la collaborazione e complicità di Teresa Camacho Badani, erpetologa del museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny. Luogo in cui, all’interno di un acquario, era presente da un periodo ormai di 10 anni l’ultimo esemplare in assoluto avvistato da occhi umani di Telmatobius yuracare, una particolare specie della più famosa famiglia di rane acquatiche sudamericane. Il che significava quel particolare tipo di anfibio che attraverso le generazioni, avendo dimenticato pressoché totalmente i vantaggi di una vita condotta sulla terraferma, aveva visto trasformare la sua stessa pelle in un perfetto medium per ossigenare il sangue, arrivando nei casi più estremi ad assomigliare un sacchetto pendulo ripiegato su se stesso, al fine di massimizzare la superficie utile a tale fondamentale mansione. Detto questo e nonostante tutto, simili creature hanno da sempre affascinato e colpito gli abitanti della Bolivia e paesi limitrofi, benché questo non sembri essere bastato ad accrescere le loro possibilità di sopravvivenza. In funzione, sopratutto, di due elementi: la proliferazione delle trote introdotte native nei fiumi dell’intera macro-area, sempre affamate di brulicanti ed onnipresenti girini; e il diffondersi di una gravissima malattia fungina di nome chitridiomicosi, capace di uccidere gli esemplari adulti nel giro di appena una decina di giorni. Immaginate quindi la gioia della Dott.sa

Badani quando, nel corso di un’escursione tra gli alti alberi della foresta pluviale la scorsa settimana, si è rialzata stringendo in mano qualcosa d’insostituibile e prezioso: “Ragazzi, ragazzi, correte!” Ha gridato quindi agli altri membri della spedizione: “Ho trovato un altro Romeo!”

La casa in bilico tra i mondi sopra il fiume Bogotà

Lo scroscio della cascata all’orizzonte sembrava disegnare un arco elegante puntato verso la sommità della montagna, perfettamente accentuato dalla geometria ornata delle colonne del portico costruito dall’uomo. Poche forze naturali costituiscono un pericolo maggiore della folla inferocita, spinta da un obiettivo comune configurato sulla distruzione di un luogo, tutto ciò che rappresenta e quello che potrebbe diventare in futuro. Soprattutto quando ci si trova, come sperimentato da Marìa Blanco e Carlos Cuervo della Fondazione Granja El Porvenir in un drammatico momento risalente all’inizio degli anni 2000, presso una dimora isolata a strapiombo su un baratro, il cui unico, tenue contatto con la civiltà veniva mantenuto attraverso al serpeggiante strada asfaltata che si estende tra la capitale della Colombia e l’antico sito archeologico di Tequendama, tra le più importanti testimonianze della civiltà precolombiana dei Muisca, che qui costruirono villaggi e santuari scavati nella pietra viva della montagna. Della vecchia Casa del Salto (nota: salto significa cascata) che era stata residenza lussuosa, hotel e infine ristorante, ormai nessuno faceva un uso attivo dalla fine degli anni ’90, quando l’inquinamento del grande fiume sottostante aveva raggiunto un punto tale da emanare un odore putrido e pressoché costante, mentre la gente dimenticava, in assenza d’alternative, uno dei luoghi più affascinanti dell’intera regione. Almeno finché un programma radiofonico in cerca d’ascolti, fin troppo popolare tra i giovani, non iniziò a elencare gli “strani fenomeni” che avevano avuto luogo tra queste insostituibili mura: voci di bambina udibili a tarda sera. L’immagine di una suora che compariva occasionalmente sul balcone. Testimonianze di persone che, dopo essersi avventurate all’interno dell’edificio abbandonato in una sessione di urbex, avevano dimenticato chi erano e dove si trovavano, vagando per molte ore tra le tenebre del piano seminterrato. E con tale vivido coinvolgimento, una tale narrazione era stata proposta al pubblico mediatico dai conduttori dello show, che un gruppo di “coraggiosi” in cerca di svago e avventura si era organizzato per presentarsi alla porta dell’infernale edificio, ignorando che quest’ultimo era stato acquistato, nel frattempo, da un ente non a scopo di lucro che stava cercando finanziamenti per il restauro e trasformarlo in un museo. Ora, nella maniera in cui i due responsabili hanno raccontato l’episodio, non è chiaro il modo in cui sia stata effettivamente disinnescata la situazione. Poiché pare che assieme a coloro che intendevano compiere una seduta spiritica, una parte degli assaltatori avesse il volto parzialmente coperto con un cappuccio nero e minacciasse a chiare lettere di bruciare l’abitazione, se soltanto qualcuno non si fosse affrettato ad aprire immediatamente l’uscio e lasciargli esorcizzare gli spiriti dell’oscura magione. La polizia, se pure chiamata immediatamente, sarebbe giunta soltanto dopo parecchio tempo, in funzione della località isolata della casona mentre sembrava che soltanto un Deus Ex Machina di natura sovrannaturale avrebbe potuto, in qualche modo, salvare la situazione dal degenerare ulteriormente. E forse, chi può negarlo? Che in quel particolare momento, da una fessura comparsa tra le nubi soprastanti il grande Salto, sia comparso lo spirito barbuto dello stesso eroe sovrannaturale il quale, secondo le leggende dei nativi, aveva deviato il corso delle acque per evitare il compiersi di una seconda Atlantide degli altopiani. Soltanto per ordinare con voce imperiosa “Ora basta!” e cambiare, ancora una volta, l’immediato destino di una delle più importanti testimonianze nella storia dei suoi discendenti.

La Casa ebbe origine al principio degli anni ’20, quando la celebre figura del generale, ingegnere e politico Pedro Nel Ospina Vázquez, destinato a diventare nel giro di poco tempo capo di stato della Colombia, decise di aver bisogno di una residenza per le vacanze, dove ritirarsi tra un decreto e l’altro allo scopo di pianificare in santa pace la crescita economica della sua nazione. L’edificio, costruito in un prestigioso stile Repubblicano Francese, reca la firma ufficiale dell’architetto Carlos Arturo Tapias, anche se furono in molti a pensare che molte delle soluzioni impiegate, non ultima tra le quali l’assurda collocazione sul ciglio del vasto canyon di fronte allo spettacolo della cascata, fossero il chiaro frutto della stessa capacità visionaria di El Presidente. Furono gli anni formativi, per la lussuosa villa, durante i quali il ricco possessore vi trasferì la più fantastica collezione di arredi e decorazioni, tenendovi importanti ricevimenti con alcuni dei personaggi più importanti della politica e la cultura di Bogotà. Ma l’incertezza economica tra le due guerre, unita alla sempre difficile situazione amministrativa dei paesi sudamericani, avrebbe posto anticipatamente fine al mandato di quest’uomo nel 1926, portando a riconsiderare l’impiego di molti dei suoi palazzi e proprietà. Tra cui la celebre casona, che visto il posizionamento strategico al termine estremo delle Ferrocarriles Nacionales de Colombia, avrebbe finito per costituire un perfetto luogo di soggiorno dedicato a tutti quei viaggiatori avventurosi che, spinti dalle testimonianze dei primi letterati che avevano sperimentato le meraviglie di questi luoghi, si sentivano pronti a vertiginose escursioni nella valle incantata e l’infinita foresta sottostante. Dovete considerare come, prima che la popolazione di Bogotà aumentasse in maniera esponenziale e con essa il flusso degli scarichi fognari, il fiume ancora non emanava alcun odore sgradevole, lasciando questo luogo incontaminato come una sorta di punto di contatto privilegiato con la natura. L’atmosfera dell’hotel continuava a presentarsi, nonostante questo, come altamente ricca e formale, con camere dal costo elevato, mentre ci si aspettava un certo livello di abbigliamento e status sociale da parte dei visitatori. Con il progredire verso la metà del XX secolo, tuttavia, le cose iniziarono gradualmente a cambiare e l’hotel ad assumere un alone tenebroso di cui suo malgrado, non sarebbe mai più riuscito a liberarsi.