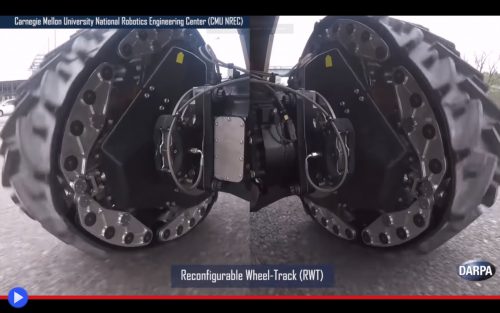

Passati sono i tempi del fortunato sodalizio tra l’agenzia per le tecnologie belliche statunitensi DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) e la prolifica azienda robotica Boston Dynamics, rinomata produttrice di automi dall’aspetto fantascientifico e video virali dall’invidiabile successo sul web. E con essi, il riflettore continuamente puntato verso uno dei più discussi utilizzatori dei finanziamenti pubblici per la Difesa, spesso troppo orientato verso applicazioni lontane nel tempo perché l’uomo della strada, interrogando se stesso sull’utilità di simili invenzioni, possa approvare pienamente l’utilizzo a tal fine del suo contributo più o meno volontario nei confronti dell’erario di stato. Costituisce perciò un gradito ritorno alla forma di un tempo, soprattutto per tutti coloro che non hanno pagato di tasca propria, la nuova dimostrazione di alcuni minuti, relativa ai progressi fatti dai diversi fornitori nel quadro di un progetto iniziato nell’ormai distante 2014, relativo alla trasformazione di uno dei più assodati paradigmi del campo di battaglia. Nome in codice: GXV-T (Ground X-Vehicle Technology) ovvero la dimostrazione, lungamente attesa, che il fatto di avere più armatura armatura e quindi una mobilità minore, nei veicoli da combattimento, costituisca un sinonimo di maggiore sicurezza per il pilota e gli altri soldati coinvolti. Laddove l’interpretazione offerta dalla divisione dal Tactical Technology Office all’interno della tentacolare agenzia parla, stavolta, di mezzi più simili a dei fuoristrada, capaci di eludere il nemico in diversi e funzionali metodi, prima di portare a termine mansioni ricognitive o veri e propri assalti nei confronti di obiettivi reputati fondamentali. Non ultimo tra i quali, una mobilità aumentata, grazie ad approcci come le avveniristiche ruote messe in evidenza poco sopra, capaci di mutare in pochi secondi ogni regola precedentemente acquisita del gioco. Il sistema operativo delle Reconfigurable Wheel-Track, per adesso montato su un comune fuoristrada della serie Hummer adibito al trasporto truppe nei territori soggetti a uno stato di conflitto armato permanente, è un qualcosa che un tempo avrebbe dovuto essere visto di persona, al fine di fugare ogni dubbio di trovarsi dinnanzi ad un fantastico effetto speciale. Eppure esso compare senza alcun dubbio sotto l’occhio della telecamera, che a meno d’improbabili e complesse rielaborazioni, mostra in questo caso l’evidente realtà: mezzo modificato, che ne monta prima quattro e poi soltanto due nel semiasse posteriore, avanza con sicurezza per qualche metro, poi si ferma per un attimo e le ruote in questione cambiamo forma, da un cerchio perfetto a quello che in geometria viene chiamato triangolo di Reuleaux, ovvero una curva piana e convessa contenuta in due ipotetiche rette rotanti. Una delle quali potrebbe anche essere, nel presente caso, il terreno, se non che gli attrezzi in questione smettono a quel punto di girare, mentre gli pneumatici stessi, all’improvviso indipendenti, diventano facenti funzioni di un vero e proprio cingolo, come in determinati apparati per la mobilità invernale dei fuoristrada civili.

L’effetto è palese quanto immediato: la superficie di contatto della ruota col suolo aumenta esponenzialmente, mentre la capacità di sterzata del veicolo diminuisce di conseguenza, e così pure la sua velocità. Ma è proprio questa l’intenzione dei tecnici realizzatori dell’idea: poter disporre di un ipotetico super-Hummer (o mini-carro armato) capace di muoversi con la stessa agilità sulle superfici asfaltate o le superfici diseguali, qualcosa che neppure i potenti M1 Abrams, formidabili carri armati perfezionati al termine della guerra fredda, possono oggi vantare nel proprio registro d’azione. Benché essi possano raggiungere facilmente, in effetti, la velocità di 70-80 Km/h su strada, chiunque abbia avuto a che fare con loro sa bene che cosa succede nel caso in cui il pilota tenti a quel punto d’impostare la curva troppo impegnativa: una frequente, quanto inevitabile fuoriuscita di uno o entrambi i cingoli dalla loro sede, con conseguente immobilizzazione del mezzo. Qualcosa d’inaccettabile, nella concezione iper-moderna del GXV-T, secondo le linee guida della suprema responsabile, il maggiore dell’Esercito Amber Walker. Ma le idee rivoluzionarie che lei ha evidenziato, nel corso dell’ultimo anno in cui ha curato la supervisione del progetto, sono molteplici e tutti altrettanto degni di essere commentati…

ruote

L’uomo a bordo della ruota di un futuro passato

Mentre il corso delle ore scorre vorticosamente attorno al mozzo dei secondi, a cui è connesso dall’estendersi a raggiera dei minuti, lo spazio cosmico che abbraccia lo sferoide gira, e gira ancora tutto attorno alla coscienza collettiva della collettiva umanità. Ed è questo, fondamentalmente, ciò che avrebbe senso intendere quando si parla di Ruota del Tempo. Un principio secondo cui le epoche, rincorrendosi l’un l’altra, tendono a tornare sempre al punto di partenza. Ma è lo scenario stesso, per la naturale e comprovata deriva delle cosiddette stelle fisse, che continua la sua progressione orizzontale verso l’infinito. Piedi, zoccoli ed infine ruote: veicoli di un veicolo più grande. Quando gli abitanti della Terra, stanchi di arrancare faticosamente tra le circostanze, hanno deciso che determinate particelle di materia, se assemblate nella maniera corretta, potessero divenire veicoli, autocarri, carrelli di aeroplano. Ma come sempre avviene in natura, non ci si può spostare da A e B senza che almeno una parte di noi subisca un cambio di programma, scivolando gradualmente verso il punto di deriva C e D… D, come Dynashpere (soprannome per gli amici: Jumbo) l’invenzione brevettata nel 1930 dal Dr. J.A. Purves di Taunton, Somerset nel Regno Unito. Un ingegnere che quando guardava le automobili in marcia sulle strade di scorrimento, non poteva fare a meno di esibire un’espressione infastidita, mentre ponderava nella mente matematica questo spreco inutile dell’energia del movimento. Già, QUATTRO ruote… Come gli erbivori con gli occhi perennemente rivolti a terra, mentre cercano con gli occhi e con l’olfatto una precipua fonte di cibo. Che sazia senza concedere soddisfazioni. Quando non è forse l’uomo, nobile tra gli animali, ad aver ricevuto la mansione d’elevarsi sopra i limiti delle scienze fisiche nell’empireo di una condizione superiore, addirittura illuminata?

Sembra quasi di sentirlo illustrare le teorie: “Signori, signore, benvenuti. Oggi su questa bella spiaggia di Weston-super-Mare, MIO FIGLIO salirà a bordo del veicolo destinato a rimpiazzare le automobili nel giro di una generazione o due. Lui si siederà, premendo l’acceleratore ed inclinandosi da un lato all’altro, per voltarsi in corso d’opera. In poco tempo, arriverà fino agli scogli, per tornare subito da voi. Ed allora avrete appreso, finalmente, il significato della dei termini: Efficienza e Velocità!” Dissolvenza, rombo di un piccolo motore, il pilota che si siede al posto di guida situato presso l’arco inferiore della ruota dal diametro di circa tre metri, composta da una struttura a reticolato lievemente toroidale, affinché la parte a contatto con il suolo sia inferiore alla complessiva larghezza del battistrada. Con un ghigno, il rampollo dai capelli separati al centro preme avanti una grande leva, mettendo in moto il meccanismo che indurrà il suo seggio a risalire, in maniera rapida e continua, questo grosso anello senza un senso apparente. Finché la forza gravitazionale del pianeta, facendo finalmente il suo lavoro, contrasterà una simile tendenza tramite l’induzione naturale di un rotolamento, sufficiente a spingere in avanti l’assurdo apparato. Ecco, dunque, ciò di cui stiamo parlando: un monociclo a motore, il primo in effetti della storia, con la singolare capacità di mantenere al centro il suo passeggero e/o conducente. Vi sono alcuni significativi vantaggi, ed almeno uno svantaggio, in tale soluzione eclettica al problema degli spostamenti: in primo luogo, e questo era il cruccio fondamentale del Dr. Purves, la potenza necessaria a far spostare un oggetto tanto grande, tramite questo approccio, rimaneva di molto inferiore a quella di un mezzo di trasporto convenzionale: appena 2,5 cavalli macchina (o 6, a seconda delle fonti) generati da un motore Douglas raffreddato ad aria con tre marce, sufficienti a raggiungere la velocità considerevole di 40-48 Km/h. E persino meno di questo per la seconda ruota più piccola, le cui prestazioni non ci sono note, il cui fornitore di potenza risultava essere un motore elettrico a corrente continua. Il veicolo risulta essere, inoltre, inerentemente adatto al fuoristrada, considerata la vastità del suo diametro e la solidità della struttura di metallo. A patto che colui o coloro che si trovano a bordo siano pronti ad accettare, senza troppe remore, il problema imprevisto della cosiddetta gerbillizzazione; la tendenza, sgradita eppure inevitabile a quei tempi, della postazione motorizzata a risalire di un certo tratto la parte convessa della ruota, ogni qualvolta si frena o si accelera bruscamente. Proprio come un gerbillo (o altro piccolo roditore domestico) che tenti goffamente di scendere dalla sua ruota. Rimaneva inoltre, d’altra parte, il piccolo problema di riuscire a CURVARE…

Il camion che non schiaccia la schiena del suo creatore

Breve storia nordamericana: all’inizio del secolo scorso, c’era l’Alaska. La distesa della tundra verdeggiante totalmente intonsa, nel corso dell’estate, poi coperta di candida neve, dalla quale riemergeva ancor più splendida e perfetta dell’anno prima. Quindi arrivarono, in un giorno particolarmente avverso, loro due: il gabbiano e la volpe. Non che fossero del tutto assenti, in precedenza: gruppi limitrofi delle rispettive popolazioni, sparuti a causa dell’assenza di fonti di cibo, comparivano qui e là nel territorio. Cosa era cambiato, dunque? Noialtri uomini avevamo trovato il petrolio. E i siti d’estrazione, le compagnie di scavo, i piccoli villaggi degli operai, avevano scatenato su questa terra un fascino precedentemente mai considerato. L’attrazione esercitata, su tutti gli animali, dalla divina spazzatura. Gli uccelli candidi volarono, e i mammiferi carnivori accorsero, presso questi luoghi a più riprese, disperdendosi una volta sazi attraverso il vasto vuoto circostante. Dove iniziarono a modificare pesantemente l’ecologia, con le loro prede sempre più decimate e le uova di altre specie volatili letteralmente fatte scomparire, a un ritmo superiore di quanto potessero essere deposte. Mentre malattie precedentemente ignote, come la rabbia, si diffondevano a macchia d’olio. I sottili equilibri faunistici della natura erano stati sovvertiti. E per quanto riguardava la flora, le cose non andavano affatto meglio. I pesanti mezzi usati dalla nuova e fiorente industria, infatti, con un peso minimo di varie tonnellate, distruggevano con il loro passaggio lo strato sottostante di vegetazione, che in seguito riusciva a ricrescere soltanto dopo molti anni, con una varietà biologica inferiore. Finché a qualcuno non venne in mente di gettare grandi quantità d’acqua lungo i percorsi più battuti, creando strade di ghiaccio in grado di resistere fino alla successiva primavera. E… Poi? L’industria moderna e contemporanea, come è noto, tutto può fare tranne scegliere tranquillamente di fermarsi, al volgere di una particolare stagione, rinunciando ad ottime prospettive di guadagno fino ai grandi freddi successivi. Così il dramma continuò imperterrito, fino all’opera tutt’ora mantenuta in alta considerazione dell’insegnante di scuola, trasformatosi in imprenditore, William Hamilton Albee.

Costui, persona di cui le cronache non ci trasmettono parecchie informazioni, si era trasferito intorno al 1930 presso la zona dello stretto di Bering, dove amava compiere delle escursioni per andare a pesca in compagnia dei popoli Yupik, comunemente ed erroneamente definiti con il termine di eschimesi. Fu allora che gli capitò di vedere, per un puro caso, la scena che avrebbe profondamente modificato il corso della sua vita. Un gruppo di abitanti del villaggio infatti, di ritorno da un’escursione in mare, si trovavano allora in procinto di tirare a riva la grande imbarcazione, carica del pesante e prezioso pescato della giornata. E proprio mentre l’uomo proveniente dal meridione si chiedeva come avrebbero potuto costoro smuovere un simile peso, specialmente con le pesanti bardature e l’equipaggiamento artico di cui ciascuno di loro era dotato, li vide tirare fuori da una bisaccia alcune pelle di foca gonfiate soltanto parzialmente con l’aria. Le quali, una volta disposte sotto lo scafo, rotolavano facendolo avanzare, inglobando letteralmente qualsiasi ostacolo dovesse frapporsi sulla via. “Eppur si muove!” Esclamò allora. Oppure, “Eureka!” Fatto sta che in quel preciso istante, decise che sarebbe ritornato nella sua nativa California. Dove mettere immediatamente a frutto la portata della sua idea. Tuttavia, la vita gioca strani scherzi. E lui non sarebbe riuscito a dare seguito al progetto prima di altri 16 anni. L’impresa che mise finalmente in piedi, a partire dal 1951 ed investendo tutti suoi risparmi, prese il nome di Rolligon Company, sotto il cui nome si affrettò a brevettare quanto aveva precedentemente ideato. Quindi, si recò presso gli scettici produttori di pneumatici statunitensi, finché non trovò presso la Goodyear orecchie pronte ad ascoltarlo, nonché una filiera che fosse in grado di produrre ciò che adesso desiderava più di ogni altra cosa: ruote, o per meglio dire dei grossi sacchi flessibili, da usare come metodo di locomozione adatto a tutti i terreni. Il primo veicolo Rolligon, a quel punto, prese forma materiale. Si trattava essenzialmente di una sorta di triciclo, spinto innanzi da un sistema di rulli motorizzati privi di trasmissione o semiassi, un’altra innovazione di Albee, totalmente incapace di sprofondare, non importava quanto fosse morbido il terreno d’impiego. Non possiamo realmente dire, in quella fase, quanto la coscienza ecologica facesse parte del sentire di questo grande inventore del ‘900. Ma l’utilità del suo specifico approccio veicolare colpì subito almeno due importanti clienti: l’industria petrolifera e l’Esercito degli Stati Uniti. Strane scene, a quel punto, iniziarono a comparire nei cinegiornali…

Il retrofuturismo di un fantastico autobus Art Decò

Il capannone della sala d’aste Barrett-Jackson era gremito in quel saliente 2015, in cui Ron Pratte, facoltoso speculatore immobiliare nonché possessore di alcuni dei cimeli più importanti dell’automobilismo statunitense, aveva di nuovo messo in vendita il suo singolo pezzo di maggiore importanza, con grande risonanza mediatica in tutta l’Arizona. La ragione: devolvere una somma, potenzialmente considerevole, alla Fondazione delle Forze Armate, un’associazione benefica che assiste i parenti dei militari in guerra. L’oggetto era lì, adesso, con la sua colorazione di un rosso intenso e il tetto bianco perfettamente lucido, scintillanti cromature, le lettere argentate “GM” che capeggiavano sulla parte frontale neanche fossero il simbolo di un supereroe. E nessuno riusciva, fondamentalmente, a crederci. A tal punto era raro questo concentrato nostalgico di storia americana, anzi pressoché unico considerando il suo stato di conservazione e restauro, vagamente simile alla carlinga di un aereo che fosse stata modificata per circolare su strada. A un certo punto, il battitore cala il suo martelletto, iniziando la tipica cantilena dei venditori al rilancio statunitensi. Lentamente, ma inesorabilmente, il prezzo inizia a levitare: 250.000, 500.000, 900.000 dollari… Poi si passa ai milioni: 1, 2… 4. Eccolo, quindi, il punto di svolta: lo stesso prezzo pagato nove anni prima da quell’uomo d’affari coscienzioso, ovvero il valore stimato apparente, per quanto ci è dato da capire, di un GM Futurliner in piena condizione operativa. Avevate mai visto niente di simile prima d’ora?

Quanto del moderno concetto di bellezza è stato influenzato dagli alterni eventi del XX secolo! L’effetto delle due più drammatiche guerre nella storia dell’umanità, seguiti da progressi impressionanti in ambito aeronautico, spaziale e delle telecomunicazioni. Da cui ha preso forma una trasformazione di una cultura di massa ancora legata ai concetti di eleganza e identità nazionale verso un nuovo modo di vivere, altamente codificato, basato sullo strapotere della necessità. Con evidenti conseguenze a tutti i livelli, partendo dallo stile e l’applicazione stessa del design. Perciò, riuscite ad immaginarvi… Un’ulteriore evoluzione del naturalismo Liberty sposato all’estetica modernista, come quella che ebbe la sua genesi a Parigi, nel corso dell’Esposizione Internazionale di Arti Decorative, in cui la pianificazione è si, assolutamente presente, ma ancora legata alle preferenze individuali e un visibile controllo da parte di colui che progetta, ovvero in altri termini, l’artista di ogni possibile circostanza. C’è una visione ottimista, ed un evidente intento di distinguersi, nella linea aerodinamica del Futurliner, mezzo a motore simile a una corriera, firmato dalla figura cardine per i concetti di ergonomia, funzionalità ed estetica nella General Motors degli scorsi anni ’30 e ’40, il disegnatore Harley J. Earl. E una sorta di ingenuità volontaria, finalizzata alla creazione di un immagine semi-leggendaria, la creazione fantastica che potesse rappresentare, di fronte al pubblico generalista, l’ideale di quello che dovrebbe essere un autobus, prima ancora di quello che effettivamente è. Certo: per questo veicolo non fu mai ipotizzata, neanche lontanamente, una produzione in serie. Per soli 12 esemplari assemblati tra il 1936 e ’40, per un introduzione per lo più concettuale all’epoca della Fiera Mondiale di New York (1939) seguita da una lunga tournée per l’intero territorio degli Stati Uniti, denominata con uno spiccato senso del marketing la Parata del Progresso. Eravamo alle soglie della seconda guerra mondiale, con il paese appena uscito da una profonda crisi economica e nonostante i venti di guerra che iniziavano a montare in Europa, tutto sembrava, per lo meno a breve termine, andare assolutamente per il meglio. La dirigenza della General Motors fece quindi i suoi calcoli, determinando che quello era il momento ideale per proporsi come grande sostenitrice di questa forza incorporea ma pesantemente percepita, dell’inarrestabile attrazione della società civile ad opera del concetto di “futuro”. Considerate, tuttavia, che era ancora l’epoca dei cinegiornali, e senza lo strumento televisivo disponibile in tutte le case, GM su consiglio Harley J. Earl decise di operare nell’unico modo che avesse, fino a quel giorno, funzionato: andare nelle piazze per dimostrare la propria idea. Ed è ovvio che se a farlo fosse stata, ad esempio, una ditta di lavatrici, avrebbe usato autoveicoli perfettamente convenzionali. Ma dato che qui si trattava di uno dei due principali produttori di autoveicoli al mondo assieme a Ford, sembrò giusto farlo con un veicolo che potesse, di per se stesso, restare profondamente impresso nella memoria.