La ricerca di un significato nelle cose mondane è il principio caratterizzante di una lunga serie di discipline umane, sia scientifiche che filosofiche, nonché religiose. Ed esistono bisogni che caratterizzano l’esistenza dei popoli in maniera comparabile, indipendentemente dalla regione geografica, l’etnia e la cultura di provenienza: primo tra questi, è la ricerca di un presagio. Ovvero l’interpretazione di un segno, il flusso e il corso naturale, il metodo in cui gli eventi stessi cercano di prepararci all’indomani se soltanto ci fermiamo per un attimo a osservarne le più nascoste e largamente interpretabili implicazioni. Come il triste quanto inevitabile destino di un pollo ed una capra, sacrificati per il bene collettivo sul granitico elemento paesaggistico, che caratterizza e definisce l’intera cultura religiosa della regione di Seme, contea kenyota di Kisumu, coste occidentali del lago Vittoria. Per un obiettivo perseguito da principio, nella maggior parte dei casi, con l’esperienza di una serie di visioni, toccate in sorte ai membri più influenti ed anziani dei clan, che all’unisono ricevono istruzioni dagli spiriti e gli antenati secondo cui le cose potranno soltanto peggiorare, a meno che qualcuno interceda per il bene immediato della collettività. Ciò che segue è un rapido consulto, al culmine del quale si decide, senza perdite di tempo, di recarsi al cospetto del sommo dio Nyasaye, anche detto il creatore ovvero “colui che prega” sorvegliando e per quanto possibile, tentando di guidare l’umanità.

Ci sono, questo è noto, molti modi per individuare la manifestazione terrena di un essere supremo e superno, sulla base degli elementi e materiali a disposizione; per alcuni, il trascendente risiede nella raffinatezza e nell’arte, negli splendidi edifici che gli antichi, tramite uno sforzo non indifferente, scelsero di costruire come anticamera del loro senso di rispetto religioso. Oppure nelle danze, nei racconti orali di genti nomadiche, per cui l’affezione alle cose terrene non può che essere necessariamente transitoria. Per la parte locale del gruppo di genti nilotiche chiamate a seconda dei casi Luo, Joluo o Jaonagi, esso trova invece residenza nella natura stessa, per come si manifesta nel costrutto ineccepibile e pesante di Kit-Mikayi. La “Roccia della Prima Moglie” (c’è una storia in quel nome…) Ovvero l’iconico affioramento di macigni sovrapposti alto all’incirca 40 metri, chiamato geologicamente un tor, che al ritirarsi del sostrato terreno è stato esposto lungamente agli elementi, acquisendo gradualmente i presupposti di sacralità sempiterna. Questo in quanto mai nessuna tempesta, tornado o inondazione riuscirono a causare il crollo della sua forma, per quanto apparentemente instabile, costituendo la più chiara manifestazione del volere primordiale di Nyasaye.

Una volta determinato il bisogno di consultare la pietra, quindi, si procede alla scelta degli animali destinati al sacrificio, che può talvolta includere una pluralità di polli e sostituire la capra con una pecora o mucca, a seconda delle disponibilità. Il primo degli uccelli verrà quindi scagliato a morte sulla base del macigno, per poi procedere ad accompagnare il quadrupede di turno fin sotto l’ombra della lapide senza tempo. Prima di procedere, per qualche tempo, ad osservarlo. Se l’animale, infatti, urinerà, ciò vorrà dire che nell’immediato futuro le cose miglioreranno sensibilmente; altrimenti, soltanto orribili disgrazie attenderanno lo sventurato popolo dei Luo.

In altri termini, si consiglia di riprovare, non appena concesso dalla progressione cronologica dei calendari…

folklore

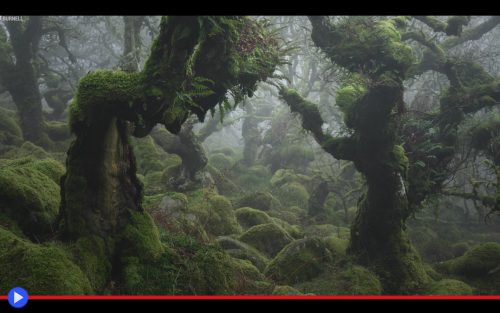

Il bosco contorto dove il diavolo teneva i suoi segugi

Lungo la Strada della Morte nell’antica contea del Devon l’agricoltore ubriaco camminava nella nebbia dopo la sua lunga serata di svago presso il pub di Princetown. Il suo nome? Oliver, Jacob, George? L’anno, il 1400, 1500, 1600… Attraversando un’aria tanto umida che solamente chi viveva presso l’altopiano di Dartmoor, penisola della Cornovaglia, poteva anche soltanto remotamente pensare di trovarsi a suo agio, come ogni sera e ogni mattina in quella brughiera dannata. A un tratto l’ululato distante tagliò l’aria come la testa di una zappa, giusto mentre una figura dai contorni scuri, appena visibile nella sua giacca di tweed e il cappello da cacciatore, sembrò stagliarsi contro un qualche tipo di luce inesistente. Un gelo improvviso s’impossessò delle sue membra, quando facendosi coraggio, pensò che fosse necessario apostrofare lo sconosciuto: “Buonasera a lei, signore! Ha fatto buona caccia, stasera?” Un ringhio soffuso s’impossessò dell’agognato silenzio, mentre movimenti appena udibili tra l’erba tradivano l’avvicinamento del branco: “Oh, oh, oh, ECCOME!” La voce orribilmente cavernosa, rispose: “Guarda qui, mio caro!” Fece lui, assumendo dei contorni lievemente più distinti, quasi come se una fiamma misteriose ardesse in mezzo alle querce contro cui si stagliava l’individuo inquietante. Quindi sollevò tra le sue mani un grosso sacco e senza troppe cerimonie, lo lanciò all’indirizzo del contadino. Oliver, Jacob o George, riuscito miracolosamente ad afferrarlo, venne preso come da una frenesia indistinta. Tremando e battendo i denti, iniziò a frugare tra le pieghe della stoffa, nel tentativo di trovare coi suoi occhi il contenuto del regalo maledetto. E fu così che con lo sguardo fisso, si ritrovò scrutato di rimando da una piccola testa morta e mozzata di un qualcuno, che primo acchito, gli sembrava stranamente familiare. Dopo qualche attimo di panico, comprese la tremenda verità: c’era null’altro che il suo neonato e unico FIGLIO, là dentro!

Casistiche impreviste dalle implicazioni mai narrate, sebbene tutti, in quel contesto, riuscissero a conoscerne la semplice ragione. Poiché non vi sono luoghi del potere, o convergenze delle ostili linee della Terra, maggiormente chiari che la contorta foresta di Wistman, ultimo residuo di un’epoca in cui il mondo era più selvaggio, crudele e incomprensibile di adesso. Prima che i greggi di pecore percorressero i prati; che i turisti con il cellulare alla mano scattassero fotografie ai pony; che i lampioni, a gas o d’altro tipo, illuminassero il sentiero dei viventi. Un luogo noto in senso etimologico alternativamente come Wiseman’s Wood, ovvero il bosco dell’uomo saggio, oppure Whisht Wood, la selva stregata, a sempiterna testimonianza della sua duplice funzione, in qualità di luogo di raduno dei druidi celti, che qui avrebbero avuto l’abitudine di compiere sacri rituali e in seguito confine abbandonato tra lo scibile ed il sogno della ragione, patria di mostri sempre pronti a ricordare all’uomo la sua posizione nello schema naturale dell’esistenza. Tanto che proprio tra queste fronde umide, le rocce muschiose e i tronchi ripiegati su loro stessi di alberi impossibilmente deformi, si diceva che avesse inizio e fine la Grande Caccia, svago demoniaco che era solito finire in modo tragico ed inevitabile, oltre il calar di sere senza una data specifica sul calendario (altrimenti, troppo facile sarebbe stato trovare rifugio dinnanzi al rassicurante focolare domestico!) E la valida assistenza, per i loro conduttori, di una razza di cani reincarnazione dei bambini morti prima del loro tempo, chiamata talvolta Yeht per il grido (yell) del loro abbaio, dal colore delle tenebre e gli occhi di brace, le grosse fauci spesso spalancate e la capacità di correre alla velocità di un treno a vapore. I cui ululati, ben presto, diventarono un richiamo noto per coloro i quali necessariamente, dovevano convivere con tali ostinate leggende.

Tra cui quella, particolarmente pregna, secondo cui una simile foresta isolata, dall’estensione di appena 3,5 ettari, esistesse grazie all’opera intenzionale di Isabella de Fortibus (1237-1293) figlia del sesto conte di Devon, che dopo aver perso tutti e sei figli venne costretta a firmare, sul letto di morte, un documento in cui cedeva tutti i suoi titoli al Re Edoardo I d’Inghilterra. Ma non prima che il suo rancore, trasformato in legno nodoso e impossibile da bruciare, mettesse solide radici nella terra vulnerabile dell’isola di Britannia…

Il puntuale fenomeno del mare che prende fuoco l’ultima notte di luglio in Giappone

Che cosa rende un territorio esterno, attraverso lo scorrere della storia, parte inscindibile di una nazione? Uniformità culturale, assenza di barriere paesaggistiche, il fiorire prolungato di un vantaggioso interscambio commerciale. O come nel caso della più meridionale tra le quattro isole principali del Giappone, la rabbia incontenibile di un singolo uomo. Yamato Takeru no Mikoto, il principe figlio del dodicesimo Imperatore, Keikō (regno: 71-130 d.C.) facente parte di quella prima dinastia che come diretta discendenza della Dea del Sole Amaterasu, si vide attribuire una storia sospesa tra leggenda e realtà, oltre a una statura e una forza sovrumane. Il cui culmine narrativo, paragonato da taluni filologi al ciclo arturiano, viene raggiunto quando in giovane età Takeru uccise durante una lite uno dei suoi circa 90 fratelli, venendo immediatamente bandito dal padre fino a vita natural durante. Ma non prima che la principessa Yamatohime-no-mikoto, sacra fanciulla dell’antico santuario di Ise, avendo pietà di lui gli facesse dono della potente spada, che il Dio della Tempesta Susanoo in persona aveva estratto dalla coda del grande serpente Orochi, identificata con il nome tutt’ora celebre di Kusanagi-no-Tsurugi (草薙の剣). Oggetto in grado di controllare i venti e far tremare gli eserciti, tanto che una volta sbarcato sull’isola e circondato dai suoi nemici, l’infuriato principe conquistò valli e montagne, città fortificate e gli alti bastioni di numerosi signori della guerra. Prima che stanco di combattere, morisse all’età di soli 42 anni, creando un vuoto di potere considerevolmente significativo. E fu allora che l’Imperatore Keikō nel suo 43° anno di regno, ancora dotato del vigore di un giovane essendo destinato a viverne 143, salì su un’imbarcazione per attraversare lo stretto mare di Yatsushiro, allo scopo d’iniziare la campagna che gli avrebbe permesso di conquistare l’attuale prefettura di Kumamoto. E fu allora, nelle tenebre nebbiose di un’improbabile circostanza di mezza estate, che ebbe l’occasione di vederlo.

Dapprima due bagliori che si profilano all’orizzonte, le oyabi (親火) o “luci progenitrici”, simili a lanterne sospese nell’aria tersa notturna, sospese come i segnali sulla prua della nave di un pescatore. Ma dopo il tempo appena necessario a chiedersi se potesse trattarsi effettivamente di questo, l’imprescindibile tendenza a sollevarsi in alto e moltiplicarsi, diventando progressivamente dozzine, quindi centinaia e persino migliaia d’intensi fuochi privi di una possibile derivazione umana.

E fu così che una volta sbarcato in Kyushu con le sue armate, come narrato nelle cronache pseudo-storiche del Kojiki e del Nihon Shoki, l’Imperatore avrebbe chiesto ai nobili locali (gozoku) che cosa gli fosse capitato di vedere, ottenendo l’unica approssimativa risposta che dovesse trattarsi di una qualche shiranu hi (不知火) ovvero letteralmente, “fiamma sconosciuta”. Nome col quale sarebbe stato a partire da quel fatidico giorno identificato lo strano fenomeno, fino alla traslitterazione moderna di Shiranui, che avrebbe continuato fino a verificarsi unicamente nella data specifica dell’ultima luna di kajitsu (29-30 luglio) sfuggendo insistentemente ad ogni possibile spiegazione di tipo scientifico degna di essere definita completamente soddisfacente.

Renjishi, il roteante re della foresta che ruggisce in mezzo ai fiori di peonia

Il gigantesco felino scrutò in trepidante attesa oltre il parapetto del ponte di pietra del monte Seryo, sola ed unica via d’accesso verso il paradiso buddista delle Terre Pure. In mezzo alla nebbia del mattino, scorse quindi una distante frezza rossa, facente parte della criniera del suo stesso sangue che lui severamente, ma non senza rammarico, aveva spinto al di là del baratro senza fondo. “Sali figlio mio, dimostra la mondo la tua forza!” Pensò quindi l’animale, mentre allargava le possenti zampe per recare un saluto al sole. “Il tuo fallimento, da solo, porterebbe al fallimento della nostra intera razza di fronte al più impareggiabile dei Signori!”

É importante notare come nessuno avrebbe mai pensato, nel remoto 1603, che le danze improvvisate dalla fanciulla del tempio (miko) Izumo no Okuni potessero arrivare a simili eccessi. La giovane ribelle, inviata a Kyoto dai suoi genitori per raccogliere le offerte dedicate al culto shintoista, che iniziò piuttosto a radunare attorno a se altre donne senza fissa dimora, vagabonde e prostitute, insegnandogli le tecniche drammatiche e le danze tipiche della sua antica professione. Dando vita a quella serie d’intriganti metodi espressivi, o mutazioni che dir si voglia sulla base del teatro giapponese, giudicate degne di dare l’origine a un canone estetico del tutto nuovo. Kabuki (歌舞伎) era il suo nome, ovvero letteralmente “abilità del canto” ma in un doppio senso carico di sottintesi, anche kabuki (傾き) inteso come inclinarsi o deviare dalle convenzioni e la morale pubblica, creando qualche cosa d’inusitato. Buffo, misterioso, senza freni: l’intera troupe di Okuni, che era solita esibirsi nel letto prosciugato del fiume Kamo, iniziò quindi ad attirare folle sempre più numerose, attraverso drammi che erano spesso delle parodie d’eventi storici, fatti di cronaca o dialoghi filosofici e religiosi. Ma la parte principale dello spettacolo, furono fin da subito le danze shosagoto (所作事) o furigoto (振事) in cui le attrici si esprimevano attraverso straordinarie evoluzioni a tempo di musica, spesso indossando costumi straordinariamente variopinti ed elaborati.

Con il trascorrere degli anni attraverso gli oltre due secoli a venire, inevitabilmente, il governo centrale del recentemente consolidato shogunato dai centri di potere del bakufu (幕府) presso il nuovo centro politico della nazione, la città di Edo, proclamò una serie di editti atti a regolamentare e limitare la presa sul pubblico del fin troppo influente kabuki. Primo tra tutti, quello che vietava alle donne di prendervi parte, causa la tendenza delle sue partecipanti a mantenere anche l’originaria professione, inducendo la debole carne maschile in tentazione. Il che viene generalmente riconosciuto come poco più che un pretesto al fine di smorzare l’indole ribelle, polemica e sanguigna dei sempre più numerosi palcoscenici dedicati alla nuova forma d’arte. Nonché inefficace, vista l’altrettanto immediata popolarità della versione esclusivamente maschile di quel canone, in cui particolarmente importante diventò il ruolo dell’attore onnagata (女形) specializzato nell’interpretazione dei ruoli femminili. Nessun personaggio viene tuttavia considerato più arduo da soddisfare, ed agognato nel corso della carriera di un praticante, che il “cane” leone guardiano komainu (狛犬) del monte Seryo, fedele servitore del bodhisattva (santo buddista) della saggezza Mañjuśrī, intento ad educare il proprio giovane figlio alla durezza e la severità della vita montana. Secondo le precise modalità e le sfide elencate nel ben più antico dramma del teatro noh, Shakkyō (石橋 – Il Ponte di Pietra) risalente al XIV secolo, reinterpretate a partire dal 1872 da una coppia di attori che si riteneva auspicabile fossero padre e figlio anche nella vita reale…