Il potente veicolo fuoristrada in grado di trasportare fino a 10, 15 turisti sembra frenare improvvisamente, avendo raggiunto la sommità del sentiero che conduce fino al famoso panorama del monte Gurupoka. La guida c’invita quindi, con gesto magniloquente, ad avvicinarci tutti al grosso sportello laterale, valico capace di condurci verso il vasto panorama promesso. Eppure, è mai possibile? Nello sguardo dell’uomo sembra figurare l’espressione e lo strano sorriso di colui che mantiene un segreto, di gran lunga troppo inopportuno per essere condiviso coi presenti. Dopo un attimo d’esitazione, scendo anch’io sul suolo sterrato, in mezzo ad una notevole macchia di felci mamaku, l’arbusto dalla forma paragonabile ad una palma altresì detto felce nera (Cyathea medullaris). Ma non faccio in tempo ad avvicinarmi al bordo del baratro al di là di una simile finestra naturale, che ai margini del campo visivo scorgo un inqualificabile movimento. Il quale poco a poco, si trasforma nella sagoma di una persona, con la pelle tinta di bianco. O meglio quella che potrebbe anche esserlo sotto ogni punto di vista, fatta eccezione per l’enorme testa cornuta, dai lineamenti appena visibili paragonabili a quelli di un gorilla, le zanne prominenti prelevate direttamente dalla carcassa di un cinghiale. Un dettaglio che mi sarebbe probabilmente sfuggito, nella penombra della foresta, se non fosse stato per il lieve rumore prodotto dalle due grandi foglie che costui, per motivi tutt’altro che chiari, agita rumorosamente su e giù, fino all’altezza delle spalle. Si tratta di una maschera, ovviamente, o come appare fin troppo evidente nel giro di pochi secondi, la prima di una pluralità di simili orpelli. Altre figure si affiancano infatti alla prima con una strana andatura ritmica e cadenzata, tutte evidentemente armate: lì un arciere col dardo pronto ad essere scagliato al nostro indirizzo, in opposizione al guerriero dotato di preoccupante lancia dalla punta presumibilmente avvelenata…. A chiudere la fila, un energumeno con la mazza, ricavata direttamente da quella che sembrerebbe essere la tibia di un grosso e non meglio definito animale. Da un rapido conteggio dei nostri assalitori, concludo che debba trattarsi di una quantità grosso modo equivalente a quella dei turisti presenti, ciascuno altrettanto drammaticamente e letteralmente impreparato all’incontro. Ma quando mi volto per avvisarli, scorgo una scena del tutto inaspettata: la coppia di anziani viaggiatori giapponesi con cui avevo conversato amabilmente durante la trasferta che stringono in mano le proprie macchine fotografiche, con un ampio sorriso in volto. “Sono loro, sono arrivati!” Gridano in un inglese dal forte accento: “Gli uomini del fango hanno fame, e stanno per cucinarci nel pentolone!”

Cos’è dopo tutto, il terrore? Nient’altro che un apostrofo insanguinato tra le parole “ti” ed “odio”, un qualcosa che nasce dal fondamentale senso di colpa per aver fatto, detto o prodotto una situazione in qualche modo inopportuna. E gli abitanti dei dintorni del villaggio di Goroka presso le rive del fiume Asaro, nella provincia delle Highlands Orientali della remota isola della Papua Nuova Guinea non hanno mai, per loro e per nostra fortuna, avuto ragione di temere le navi provenienti dalle masse continentali d’Oriente ed Occidente. Ragion per cui, nell’evoluzione della loro cultura contemporanea, l’antica metodologia degli accesi conflitti tribali un tempo costati la vita ad una quantità innumerevole di connazionali è stata trasformata in una sorta di spettacolo truce, usato per favorire il turismo ed incrementare, nel quotidiano, i fondi disponibili per garantirsi una ragionevole dose di comodità moderne. Essendo questa una tribù che si affida esclusivamente alla trasmissione tra le generazioni in forma orale, ad ogni modo, esistono diverse storie sull’origine dell’insolita tenuta da guerra (se così vogliamo chiamarla) tutte riconducibili, grosso modo, alla stessa vicenda: il momento indefinito nel tempo a seguito del quale gli uomini più combattivi della tribù, sconfitti durante un sanguinoso conflitto coi loro vicini, si ritirarono per cercare rifugio in prossimità del fiume, dove iniziarono a pianificare la propria vendetta. Quando uscirono quindi al calare della sera, erano completamente ricoperti dal fango chiaro dell’Asaro, che per qualche ragione veniva per di più ritenuto essere velenoso. Inoltre avevano il proprio volto con delle maschere spaventose, create riscaldando l’argilla sul fuoco nella profondità della notte, capaci d’incutere il terrore nel cuore dei propri nemici. Fatto ritorno al villaggio usurpato, quindi, la loro semplice vista risultò talmente terrificante che i vincitori non soltanto si ritirarono, sentendo addirittura il bisogno di mettere in atto una cerimonia per scacciare gli spiriti nella speranza di non incontrarli mai più. Ma da quel momento, così prosegue la leggenda, tutti i nemici degli uomini del fango avrebbero conosciuto il pericolo d’incorrere nella loro ira, strettamente interconnessa con la terribile apparizione dei morti viventi oltre i confini della loro terra.

Ora tutto ciò non può che essere ricondotto, incidentalmente, a dell’ottimo marketing contemporaneo: ci sono, in effetti, tutti gli stereotipi che il moderno abitatore dei contesti urbani ama vedere associati ai suoi simili rimasti legati a stili di vita primordiali: violenza, magia, ingegno… Qualcosa di quasi troppo perfetto, e schematico, per essere vero. Ragion per cui nel mondo accademico, da lungo tempo ormai, sono state cercate spiegazioni alternative tra cui la più accreditata, allo stato dei fatti attuali, resta quella degli antropologi danesi Ton Otto e Robert J Verloop che tentando di sfatare l’occulto mistero, fanno risalire la tradizione a un periodo grosso modo corrispondente agli anni ’50 dello scorso secolo…

teatro

La nuova casa dell’Arte è l’unico edificio semovente di New York

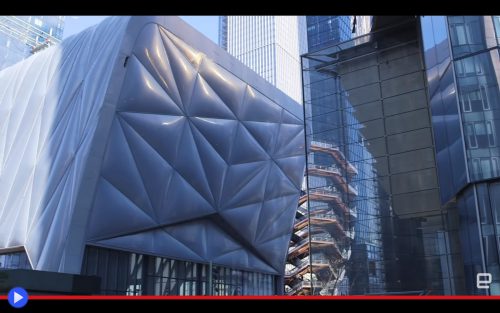

C’è un punto, lungo il perimetro meridionale della stazione ferroviaria ormai in disuso degli Hudson Yards, dove la vecchia sopraelevata del trenino High Line si presenta al pubblico con un aspetto decisamente insolito: appesantita da uno strato sufficientemente spesso di terriccio, affinché sopra possa crescervi l’erba, tra delicate aiuole floreali e l’occasionale panchina, sospesa a circa 20 metri dal livello della strada. Parapetti sono stati aggiunti ai margini, mentre l’occasionale gruppo di persone, con bambini e/o cani, passeggia lentamente per godersi il panorama. Fino un punto specifico dei 2,33 Km del viadotto trasformata in parco, all’ombra di un’intera serie di grattacieli tra i 50 e i 60 metri, non particolarmente alti per la media dell’isola più densamente popolata dell’intero territorio nordamericano. Dove lo sguardo non può fare a meno di spostarsi verso un paio di nuove aggiunte alla già ricca dotazione di curiosità architettoniche newyorkese: la prima, già trattata in questa sede precedentemente, è The Vessel (il recipiente) la bizzarra scultura stratificata composta da scalinate e passerelle fino all’altezza di 46 metri, opera dell’architetto londinese Thomas Heatherwick . E in aggiunta a una tale cosa, il recentemente completato The Shed, alias Bloomberg Building di cinque piani, un centro culturale destinato ad una folgorante inaugurazione proprio in questo inizio di aprile, in grado di presentarsi con caratteristiche estetiche e funzionali molto al di fuori della normalità. Particolarmente nell’attimo saliente, previsto prima di ogni show che si rispetti, in cui l’intera copertura esterna dell’edificio, una struttura reticolare di metallo posta a sostenere il colossale telo in plastica ultra-resistente ETFE, inizia lentamente a scivolare di lato, coprendo in maniera pressoché completa l’antistante piazza che si affaccia sulla 30° strada. Grazie all’impiego di sei ruote, quattro equidistanti ed una doppia coppia sui montanti all’estremità, sostanzialmente non dissimili da quelle di una gru portuale. Eppure non c’è proprio nulla d’industriale e privo d’anima, nella serie di linee intersecantisi tra loro di the Shed (la Capanna) previste dallo studio di architetti Diller Scofidio + Renfro, interrogati tra i molti altri per partecipare, con il loro contributo progettuale, a quello che costituisce ad oggi il più importante progetto di sviluppo di un intero quartiere da parte di una singola compagnia privata (la Related Companies L.P.) in corso negli Stati Uniti e assai probabilmente, l’intero mondo occidentale. Portando questo edificio a costituire, nei fatti, un diretto omaggio alla struttura teorica che fortemente avrebbe voluto l’architetto Cedric Price per la sua Londra negli anni ’60 dello scorso secolo, il cosiddetto Palazzo del Divertimento costruito come una struttura mobile e volatile, da configurare sulla base dei bisogni, oppur l’ispirazione di ciascun momento. Un proposito di certo non facile, all’interno del contesto di una città moderna e contemporanea, già inerentemente sottoposta ad una serie di trasformazioni destabilizzanti su base pressoché quotidiana, benché al fine di raggiungerlo, possa giungere ad assisterci la tecnologia. Sapevate, ad esempio, che per portare a termine la principale trasformazione di quest’insolita e svettante Capanna in un tempo massimo di 15 minuti, tutto ciò che serve è l’energia prodotta da un motore elettrico di circa una sessantina di cavalli? Praticamente, lo stesso installato sotto il cofano di una Prius. Ma di miracoli dell’ottimizzazione in alcun modo a discapito della forma, questo teatro/sala delle esposizioni/centro conferenze (etc.) può farne parecchi altri…

Il vero significato della cerimonia olimpica di Pyeongchang

Nella giornata del 9 febbraio 2018, seguendo l’antica usanza popolare in tutto l’Estremo Oriente, la festa è iniziata facendo decollare una certa quantità di luci splendenti. Le tradizionali lanterne cinesi, un tempo rosse di fiamma, oggi del bianco clinico tipico delle luci al LED. Agli spettatori dello Stadio Olimpico, tuttavia, non può essere sfuggita la fondamentale differenza: piuttosto che il solenne silenzio delle feste e dei rituali religiosi, risuonava nel cielo di Corea un possente ronzio, come per la cavalcata di un nugolo di Valchirie Cyberpunk. A pochi minuti dall’inizio, tra lo stupore generale, l’impossibile è capitato: spostandosi in direzione contraria al vento e alla gravità, gli oggetti volanti hanno cambiato direzione. Così che in cielo, pochi secondi dopo… Impossibile sbagliarsi! Figuravano, alti ed irraggiungibili, cinque cerchi olimpici interconnessi tra di loro. E a partire da quelli, seguendo il copione di questo sciame di storni meccanici, è apparsa la figura di uno snowboarder, la punta della tavola diretta verso l’indirizzo della stella del Nord. O almeno, questa era l’idea originaria. Poiché a causa della temperatura di -9 gradi (che non ha impedito all’atleta di Tonga Pita Taufatofua di sfilare seminudo) e dei forti venti locali, si è optato alla fine per uno show mostrato in differita. Dopo tutto, i 1.218 droni “Shooting Star” della Intel, già usati durante lo show d’intermezzo del SuperBowl, non costano esattamente una bazzecola. Né possono sovvertire le leggi implicite della natura, come avveniva per le creature mitiche delle antiche leggende coreane.

Il tema astrale, in modo particolare, era stato reso centrale fin da subito: nella primissima scena dell’evento diretto dal celebre regista teatrale ed attore Yang Jung Woong, in cui i cinque bambini di un idealizzato ambiente rurale, ciascuno vestito di un colore corrispondente ad un cerchio olimpico nonché uno degli elementi della filosofia asiatica (Verde: Legno, Rosso: Fuoco, Giallo: Terra, Bianco: Metallo e Nero: Acqua) trovavano nella neve dell’inverno una mistica sfera dei cieli, che li guidava verso una caverna considerata sacra dai loro antenati. A partire dalla quale, bassorilievi parietali simili a quelli delle tombe dinastiche dei rei Goguryeo (primo secolo a.C.) prendevano vita, facendo il loro ingresso in scena a guisa di vivide creature all’interno dell’arena della kermesse. A partire dalla tigre bianca dell’Ovest Sohoorang, mascotte ufficiale dei Giochi Olimpici, animata da un team di ballerini secondo i ritmi e le modalità della wushi, la danza cinese del leone, creatura tradizionalmente posta a guardia dei templi di tutta l’Asia. Con i suoi tre compagni-marionetta, ciascuno indicativo di una direzione cardinale: la Tartaruga/Serpente del Nord, il Drago Azzurro dell’Est, la Fenice Vermiglia del Sud. Un concetto quaternario, legato anche al succedersi delle stagioni. E così come lo stesso regista era stato famoso per la sua trasposizione coreana di svariati drammi shakespeariani, tra cui Sogno di Mezza Estate, il succedersi delle scene sotto gli occhi del mondo è proseguito con una visione onirica del più profondo inverno, completamente incentrata sul ricorrere del colore bianco: bianco era l’abito delle danzatrici di accompagnamento, come candida appariva la pletora di mostri e animali che hanno iniziato a sfilare dietro le loro code, tra cui figuravano scimmie, una mantide religiosa e un grande orso. Possibile riferimento, quest’ultimo, al mito della creazione in cui una simile creatura fu la prima ad essere elevata dal sovrano dei cieli Hwangun allo stato di essere umano, avendo rispettato la sua direttiva di nutrirsi solamente di artemisia ed aglio per il periodo di un mese. Occasione in cui invece la sua amica tigre fallì, fuggendo nella foresta. L’orso quindi avrà un figlio di nome Tangun, destinato a diventare il primo sovrano della dinastia Joseon (1392 d.C.) Ma il tempo di soffermarsi nelle leggende passate è già quasi al termine, quando dai margini della scena fa il suo ingresso il personaggio destinato a colpire maggiormente l’immaginazione del pubblico e lasciare basito più di uno spettatore, anche di nazionalità coreana: chi sarà mai il misterioso uccello dal volto umano e il cappello di un funzionario di corte, simile a un cigno dalla coda biforcuta, che si dispone al centro dei quattro animali guardiani, per conversare a lungo con i bambini sperduti nell’incredibile mondo della fantasia?

Un ballo da discoteca nel cuore dell’Africa nera

L’italiano che sta alla commedia dell’arte, come l’americano ai suoi supereroi. Vi siete mai chiesti la provenienza della calzamaglia di Superman, del cappuccio di Batman, della tuta rossa-blu del giovane, informale Spiderman? Costumi che rappresentano un tema, tenute riconoscibili prima ancora che funzionali. È un po’ il paradigma della casacca di Pulcinella, bianca quanto l’innocenza perduta, e il suo grande naso per percepire l’aria che tira sul palcoscenico dalle alterne vicende umane. E basta poi spingersi innanzi ed ancor più a meridione, fin oltre l’apice dello stivale, per trovare in Sicilia, Peppe Nappa, Pasquino e poi… Il mar Mediterraneo. Un sottile braccio, oltre cui sorge l’isola di Malta, ed al di là Tunisi, Tripoli e le altre città nordafricane. Un luogo in cui la cultura dei popoli, semplicemente, non prese mai questa specifica strada, preferendo metodi espressivi in cui il volto dell’artista rimaneva scoperto. Niente archetipi, nessun travestimento. La stessa regola tra i siccitosi confini dell’Algeria e del Niger. Ma contrariamente a quanto vorrebbero spesso farci pensare attraverso lo strumento del “senso comune”, l’Africa non è affatto questa massa indistinta occupata da un’unica, indivisa tribù. Così oltre i confini del Mali, in Burkina Faso e tutto quello che viene sotto ai confini dell’arco aggraziato che è la parte occidentale del continente, si entra in un regno che appartiene a una pletora di personaggi, figure prive o dotate di un nome, personificazioni degli alberi, della foresta, del vento e della savana. Sono strumenti, questi, che prima ancora che rappresentare gli Dei, costituiscono la loro inanimata manifestazione terrena, in attesa di un corpo umano da infondere della loro conoscenza arcana. Grandi risolutori di tutti i problemi della comunità o il villaggio, attraverso il significato nascosto nel ritmo e nella danza. Arte mistica, piuttosto che combattimento violento contro i criminali. Sono certo che la dicotomia sia chiara.

Non è spesso discusso quali fossero i superpoteri di Zaouli, la bella figlia di Djela, una misteriosa danzatrice originaria della Costa d’Avorio, a cui il coreografo Ouinnaila si ispirò negli anni ’50, per trasformare un antico ballo dal significato religioso in… Questo. L’omonimo spettacolo, che si dice propiziatorio per la produttività di chi vi assiste, nonché velatamente apotropaico, benché la sua vera finalità nel mondo moderno risulti essere più che altro di aggregazione sociale dei suoi estimatori, in una sorta di atipica espressione del canone post-moderno. In modo particolare per quel circa un milione di persone che costituiscono gli appartenenti all’etnia Gouro, parlanti dell’omonima lingua, genti che seppero fare del movimento a tempo di musica un’arte così straordinariamente elevata, da non conoscere più alcun tipo di confini. Già! È uno stile che potrebbe ricondursi a molti nomi diversi: Boogie Woogie, B-Boying, Charleston, Footwork, Electro Dance… Tutte correnti riconducibili allo stesso, inconfutabile merito: saper scollegare i quattro arti dal nucleo centrale del proprio corpo. Per esprimere il nesso attraverso le astruse movenze. La danza Zaouli è leggendaria in questo, con la fase ritmica in continua evoluzione, portata a compimento da un ballerino solista ricoperto da un variopinto costume e col volto coperto dalle fattezze di quella che dovrebbe rappresentare la donna aggraziata, o donna ideale per la sua cultura. Occhi a mandorla, mento sottile, fronte bulbosa e un ornamento sopra di essa, generalmente rappresentante le fattezze stilizzate di un animale. Unica concessione, questa, alle antiche dottrine sciamaniche di questi luoghi, raffiguranti gli spiriti noti come Neyo e Wan, recipienti di oscuri sacrifici di sangue e surreali nenie al chiaro di luna, tra i quali la figura dell’elefante, dell’ippotamo e del coccodrillo sostituiva, in maniera spesso fin troppo chiara, l’implicita funzione degli archetipi comportamentali umani. Finché al termine del rituale, senza falla, scaturivano dall’ombra le forme degli Dei antropomorfi, ancor più potenti e misteriosi, pronti ad elaborare incomprensibili profezie. Ma caso vuole che non ci sia niente di tanto sinistro, nel passo ritmato di colui che interpreta la figlia della perfetta danzatrice…