La mente e l’occhio umano: due parti della stessa macchina il cui funzionamento, la maggior parte delle volte, risulta essere misterioso. O quanto meno, sembra operare attraverso sentieri poco chiari, come in tutti quei casi in cui si può osservare un qualcosa, per innumerevoli volte, senza notare alcunché possa definirsi fuori dall’ordinario. Finché un giorno all’improvviso, per la convergenza di una serie di fattori o il sussistere di un particolare stato d’animo, la verità appare lampante, scardinando ogni certezza che precedentemente avevamo dato per una labile ovvietà. Sta facendo il solito giro dei video virali e divertenti online questa breve animazione, dall’origine non sempre dichiarata, rappresentante una sorta di colonna color cemento, al cui interno sembra intenta a discendere una certa moltitudine di persone, tutte alla stessa identica velocità. E a un primo sguardo dato di sfuggita, la scena appare fin troppo “evidente”: la strana struttura deve contenere una lunghissima scala mobile, o in alternativa, un qualche tipo di tapis-roulant rotativo, se non fosse che… Grazie alla prospettiva, è possibile osservare i piedi delle persone che camminano ai livelli inferiori. Le quali, esattamente come i passanti di una comune strada cittadina, sono semplicemente intente a mettere un piede dopo l’altro, ovvero in altri termini, camminare. Il senso di suggestione, a questo punto, piuttosto che calare, aumenta: poiché riguardando il resto della scena con la nuova conoscenza, è inevitabile provare un certo senso di empatia portato innanzi dalla percezione a distanza dell’esercizio fisico, immaginando l’avanzata con lo sguardo puntato sulla persona davanti, mentre ci si adegua spontaneamente alla sua andatura. E il mondo che sembra fare lo stesso, ruotando spontaneamente al di sopra del parapetto: questa è la forza ipnotica della spirale. Una delle forme più significative in tutto l’Universo della natura.

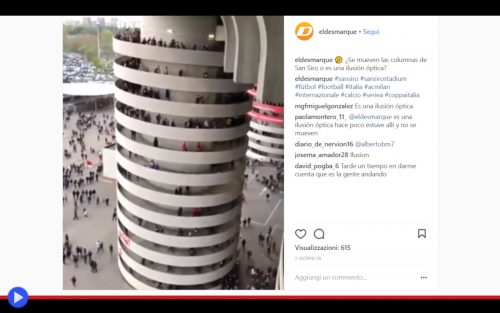

Però signori e signori, ecco la verità: non c’è proprio niente di sovrannaturale o cosmopolita in tutto questo. Poiché la scena si svolge, guarda caso, nella bella città italiana di Milano. Dentro, o per meglio dire sotto, il secondo edificio più famoso dell’intero suddetto contesto urbano, quella titanica astronave poggiata nel bel mezzo di un quartiere risalente al XVII secolo, che un tempo era soltanto un villaggio agricolo sulle rive del fiume Olona. Finché non arrivo l’integrazione amministrativa e di seguito a questa, l’opera innovatrice dei costruttori. Saltiamo quindi qualche generazione, ed arriviamo al 1925, quando l’imprenditore e allora presidente del Milan, Pietro Pirelli, decise che uno stadio dovesse essere costruito per la sua squadra, non troppo distante dall’ippodromo cittadino. Lo spazio fu quindi trovato, i permessi vennero concessi (all’epoca, era meno difficile che adesso) e con l’aiuto dell’architetto di fama Ulisse Stacchini (classe 1871) sorsero quattro tribune attorno a un appezzamento di terra, di cui una coperta, complessivamente capaci di ospitare fino a 35.000 spettatori. E fin lì, nessuna traccia di spirali. Il suo completamento richiese all’incirca un anno, al termine del quale si tenne uno storico derby amichevole che venne vinto dall’Inter, tra l’esultanza dei suoi tifosi in ogni angolo d’Italia. Nel 1935, quindi, il Comune acquistò lo stadio, aggiungendo le curve ed incrementando la capienza delle tribune. Ma il vero e più significativo mutamento della struttura non sarebbe giunto fino al 1955, quando il coinvolgimento dell’architetto Armando Ronca permise di aggiungere un secondo anello di spalti posizionato al di sopra di quelli precedentemente esistenti, potenziando inoltre l’impianto d’illuminazione. Lo stadio, ora e finalmente in grado di accogliere più di 80.000 persone, assunse allora l’aspetto che lo caratterizza ancora. Una delle difficoltà maggiori da superare nel nuovo progetto, tuttavia, era di tipo sostanzialmente nuovo: come far muovere svariate decine di migliaia di persone fino all’altezza di circa 50 metri (la sovrastruttura si trova a 68) senza che queste si urtino l’un l’altra, creino ingorghi pazzeschi o finiscano per sfogare in una sorta di carica selvaggia le frustrazioni di un’eventuale sconfitta sul terreno di gioco? La soluzione fu innovativa, benché in campo mondiale, non del tutto priva di precedenti: integrare le scale stesse nelle massicce colonne di sostegno costruite per sostenere la struttura, creando un lungo camminamento che sarebbe stato ascendente all’inizio dei fatidici 90 minuti, e discendente al termine degli eventuali tempi supplementari. Sarebbe stata la naturale tendenza degli esseri umani ad adeguare la propria andatura chi si ritrovano intorno, purché in un contesto in cui la meta sia comune e del tutto evidente, a occuparsi del resto…

architettura

L’architetto surrealista delle case da tè volanti

Nel 2006 alla Biennale di Architettura di Venezia, nella zona dedicata al Giappone, si presentò sotto gli occhi del pubblico qualcosa di inaspettato. Ad opera di un autore mai visto né sentito prima in Occidente, un’elaborazione sul tema de “la città” con modellini di palazzi ricoperti di tarassaco e piante di porro, mentre una capanna a forma di cupola, intessuta in fibra di riso, invitava i visitatori ad entrare, rigorosamente non prima di aver lasciato rigorosamente da parte le proprie le scarpe. All’interno, disposte lungo la singola parete circolare, una serie di fotografie scattate per lo più a Tokyo, rappresentanti svariati soggetti dal variabile grado d’importanza: qui un piccolo edificio in stile occidentale, apparentemente fuori luogo tra un tempio buddhista e la macchia di ciliegi piantati a scopo rituale, lì l’impronta lasciata da un albero sopra un muro, crescendo nella totale indifferenza dell’attività umana. In una mostra-nella-mostra, intitolata alla sua pluri-decennale ROJO, ovvero secondo l’acronimo giapponese, la “Società dei detective architettonici”. Eppure a quell’epoca, Terunobu Fujimori era già un autore affermato nel suo paese, con svariati libri pubblicati sul tema degli spazi abitativi attraverso le epoche, molti anni d’insegnamento presso l’Istituto di Scienze Industriali di Tokyo e frequenti ospitate televisive, per spiegare particolari sfaccettature d’importanti scenografie urbane. Per non parlare della sua tardiva carriera di vero e proprio architetto, iniziata a 46 anni mediante il rinnovamento del Museo Storico del Jinchokan a Chino, prefettura di Nagano. Una prima opera a partire dalla quale, gradualmente, era diventato famoso per uno stile estremamente particolare e riconoscibile, fondato su valori estetici e materiali per lo più primitivi. Tanto che lui ama affermare, durante le interviste, che molti dei suoi edifici potrebbero anche risalire all’epoca dell’Età del Bronzo, senza sostanziali differenze nei materiali, metodi ed effetto complessivo del prodotto finito.

E fu forse quello, il preciso momento in cui l’eclettico ingegnere ed artista timbrando il biglietto della sua visibilità internazionale, iniziò ad elaborare una sua tematica espressiva, potenzialmente mirata ad esportare i valori di una particolare estetica nipponica verso le nazioni che si dimostravano maggiormente aperte all’idea, sfruttando un tipo di struttura che può essere definita, sotto qualsiasi punto di vista, come puro appannaggio del paese del Sol Levante: la casa adibita a bere l’infuso di Camellia sinensis. Che non è soltanto un luogo, presso cui radunarsi con gli amici magari per trascorrere qualche ora in lieta conversazione, ma un vero istituto sacrale e quasi liturgico, creato a partire dalle idee del monaco Zen Eichū, che aveva riportato questa sostanza nel IX secolo, considerata propedeutica alla meditazione, direttamente dal vasto Paese di Mezzo, ovvero la Cina. Un piccolo edificio noto anche come “la stanza da Tè” (茶室 – Chashitsu) che Terunobu ha imparato, attraverso gli anni, a rielaborare nella maniera più selvaggia e sorprendente, spesso mostrando un’insolita propensione a posizionarla lontano dal suolo, mediante metodi di sua speciale concezione. Il più lampante e conosciuto esempio potremmo trovarlo presso la sua proprietà a Chino, identificato da un appellativo che è già tutto un programma: Takasugi-an “La casa da tè costruita troppo in alto”, nient’altro che una stanza larga esattamente quattro tatami e mezzo (2,7 metri) ricavata nel 2003 da un cubo di bambù e intonaco, situato apparentemente in bilico sopra due contorti alberi di castagno, trapiantati qui a partire da una vicina montagna ed almeno apparentemente del tutto privi di fronde. L’aspetto vagamente sghimbescio dell’improbabile edificio, sormontato da un lucernario con l’interno rivestito in foglia d’oro, fa da contrappunto al suo ambiente per lo più scarno, fatta eccezione per il piccolo focolare adibito alla preparazione della sacra bevanda. A poca distanza da un simile edificio, qualcos’altro attira lo sguardo: una sorta di oggetto ellissoidale sospeso con dei cavi a quelli che sembrerebbero a tutti gli effetti essere dei semplici pali della luce. Ma che in effetti, gli donano un carattere ulteriore: poiché siamo di fronte a niente meno che la “Barca di Fango”, un altro luogo di raccoglimento spirituale che viene anche presentato come l’unico esempio in tutto il mondo di struttura sospesa in cui i cavi passano sotto il pavimento, piuttosto che all’altezza del soffitto. Nient’altro che l’ennesima, personalissima innovazione di questo autore, che spesso deve rinunciare all’aiuto di operai professionisti in forza delle sue soluzioni mai viste prima, preferendo rivolgersi direttamente ai suoi amici e studenti, per implementare metodologie semplici e in linea con il suo categorico rifiuto della modernità. Il che, del resto, non gli ha precluso l’opportunità di porre la propria firma su edifici più utili alla comunità, vasti e adibiti a specifiche funzioni…

La chiesa della colomba che voleva essere un pollo

Quando il manager dell’industria tedesca BASF nel distretto centrale dell’isola di Java, il cristiano Daniel Alamsjah, andò a letto quella sera del 1988, non immaginava certo di svegliarsi come un uomo completamente cambiato. La forte convinzione, l’ideale della fede e la credenza in un potere superiore tende a fare di questi scherzi. Specialmente, quando si è propensi a seguire la strada indicata dai propri sogni. Così nel profondo della notte, l’uomo nel mezzo del cammino chiuse gli occhi, soltanto per trovarsi inondato da una luce sovrannaturale. Attraverso la quale, si palesò dinnanzi a lui una colomba bianca, accovacciata sulla cima di una verdeggiante bianca. La quale, con la naturalezza tipica dei contesti privi di sostanza, aprì il becco e iniziò a parlare: “Sappi che la grazia del Signore è immensa, e il suo perdono sconfinato. Forse tu mi costruirai una casa, perché Io possa abitarvi a beneficio di tutto il popolo dell’Indonesia?” Svegliandosi allora, possiamo presumere, in un bagno di sudore, Daniel meditò a lungo sull’intera questione, prima di decidere che sarebbe andato al lavoro in maniera del tutto normale. Benché non avesse ragione di pensare che il segno sacro ricevuto fosse del tutto immaginario, le sue responsabilità restavano particolarmente importanti, e c’erano molte persone che dipendevano da lui per lavorare. Persone come l’impiegato rimasto senza nome nelle cronache internazionali, di religione musulmana, che per qualche ragione aveva mancato di tornare agli stabilimenti dopo il concludersi delle feste per il termine del Ramadan. Così decise, senza particolari esitazioni, di recarsi presso la città natìa di quest’ultimo, Magelang, per andarlo a cercare. Ma la sua famiglia non sapeva dov’era. E nei principali bar, nessuno lo aveva visto. Se non che verso sera inoltrata, sentì la voce secondo cui egli si trovasse sul promontorio di Rhema antistante la città, a meditare in completa solitudine. Prima di tornare a casa, quindi, risalì il sentiero e una volta giunta in cima, proprio come previsto, il collega era lì, seduto sopra una roccia. “Signor Alamsjah, la stavo aspettando. Si, eviti di fare domande. Deve sapere che anch’io ho avuto una visione, che mi ha portato qui, ora, con lei. Domani sarò pronto a tornare al lavoro, ma soltanto a una condizione: per stanotte, resti quassù con me. Osserviamo insieme il sorgere del sole.” L’uomo razionale che c’era in Daniel, a quel punto, iniziò a combattere contro il suo spirito convinto nell’esistenza di un Potere superiore, giungendo alla conclusione che l’intera faccenda aveva qualcosa di strano. E che meritava, quindi, di essere approfondita. Pensieroso, dunque, si sedette su una roccia vicina. Dovete comprendere che in un paese tropicale come l’Indonesia, passare la notte all’aperto senza nessun tipo di preparazione difficilmente comporta particolari problemi. Il racconto non ci dice che cosa fecero, esattamente, i due per le lunghe ore notturne. Forse dormirono. Oppure pregarono, ciascuno secondo i dogmi della propria religione. Ma alle prime luci dell’alba, d’improvviso, l’importanza della loro impresa fu evidente. Nel momento esatto in cui Daniel si alzò in piedi, facendosi schermo agli occhi con le mani a coppa, intravide tra le sue dita qualcosa d’inaspettato. La stessa identica vista della collina che aveva visto nel suo sogno, fin nei più piccoli particolari. “Manca soltanto…Manca soltanto…”

Ora, nell’architettura monumentale, la maggior parte dei paesi che hanno avuto, nel corso della loro storia, una maggioranza a cultura e religione buddhista, presentano un’innata propensione nei confronti delle statue. Come quelle di Borobudur, l’antico e giganteggiante santuario situato non troppo lontano dalla collina di Rhema, al punto che con le condizioni climatiche giuste, si riusciva a scorgerne tra le fronde le numerose cupole ornate. Una propensione che, analizzata nelle sue più estreme e moderne conseguenze, porta nell’intero Sud-Est asiatico all’esistenza numerosi templi con una forma particolarmente suggestiva, come quella di una nave, un drago, lo stesso Siddharta Gautama, seduto sul fiore di loto in meditazione e poi… Ma una chiesa, di contro, è sempre una chiesa. Esistono norme architettoniche assai precise, come per le preghiere, il nome da dare ai figli ed il comportamento considerato corretto, a beneficio dei veri cristiani che vogliano costruire una casa per il Signore. Almeno che Questi, per una ragione o per l’altra, si sia rivolto direttamente a loro. Così che una simile distinzione, fino da allora data per scontata, stava per mutare in un singolo istante. Quando Daniel, ormai prossimo alla pensione, disegnò su carta la sua idea nel 1992, portandola all’attenzione di alcuni suoi conoscenti operativi nell’industria delle costruzioni. Preso congedo definitivamente dalla BASF, ed investito fino all’ultimo dei suoi risparmi tra le proteste di moglie e figli, l’uomo iniziò ad assolvere alla grande missione che l’avrebbe reso celebre sul Web.

Skelling Island, terra di Jedi e monasteri fantasma

L’abate Etgal guardava gli stranieri in avvicinamento con la loro demoniaca macchina volante. Sentì come un brivido lungo il collo, mentre nella sua mente formava il pensiero: “In nome del Santo Arcangelo, questa storia non finirà bene.” Di certo lui, che aveva conosciuto le conseguenze di un invasione vichinga verificatosi qualche tempo addietro, aveva ottime ragioni di temere ogni forma di novità e l’arrivo di sconosciuti. Sedendosi sulla panca di pietra che si trovava ai confini più estremi dell’eremo meridionale, affacciò il suo sguardo oltre la rupe alta almeno 80 metri, mormorando fra se e se una preghiera a San Finnian, fondatore di questo luogo remoto. Quindi con un profondo sospiro, si alzò, fece otto passi verso il baratro, e saltò verso l’azzurro dell’oceano sottostante. Una brezza leggera, tipica dell’Irlanda nei mesi di primavera, lo raccolse al volo per trasportarlo all’altro capo dell’isola di Sceilig Mhór.

“Che cosa vuoi dire, CREDI che abbiamo rovesciato un nido? Lo sai quanti permessi ci sono voluti per poter girare quassù? E cosa succederà, quando informeremo le autorità dell’accaduto?” L’individuo senza nome, posto a capo della grande produzione hollywoodiana, guardò con espressione truce il pilota di elicottero. Quest’ultimo appariva contrito ma fondamentalmente, anche un po’ perplesso. “Mr. [REDACTED] che cosa le devo dire… C’era un solo posto, in tutta questa dannata roccia, in cui potessimo atterrare: l’orto sopraelevato tra le mura del monastero. E ci avevano detto che andava bene, ci avevano detto così. Però la vede anche lei quella terra smossa? E quell’uovo rotto? Lì c’era una famigliola di berte minori, sono pronto a giurarci. E allora mi dica adesso, dove sono i pulcini?” Sui presenti calò immediatamente il silenzio. Tutti ricordavano, bene o male, l’allucinante spezzone della BBC, in cui i piccoli dell’oca facciabianca saltavano giù dalle scogliere scozzesi, nel tentativo di spiccare il volo. E il terribile destino che aspettava, inevitabilmente, tutti quelli che non riuscivano a farlo. “Vuoi dire che… Beh, potrebbero essersi spaventati, aver… Aver spiccato il volo per mettersi in salvo. No?” Fu in quel momento che l’uomo della produzione sentì, all’improvviso, un suono mai udito prima. Come un frastuono disarticolato proveniente dalla costa sottostante, le cui modulazioni si dimostrarono provenienti, nel giro di qualche secondo, da un’assembramento di uccelli marini agitati. Lentamente, un passo alla volta, si avvicinò al ciglio assieme al pilota, quindi entrambi guardarono verso il basso. La scena si stava svolgendo all’incirca 25-30 metri più in basso, su uno sperone di roccia. Una coppia di giovani uccelli, simili a piumini grigiastri, si erano radunati al margine estremo dello spazio a disposizione. Altri tre, letteralmente smembrati e trasformati in letterali mucchietti di ossa e piume, erano già stati scarnificati dai loro carnefici infernali. Una dozzina di gabbiani, gli occhi giallastri spalancati per la gioia malefica, si spintonavano a vicenda, nel tentativo di guadagnarsi l’accesso all’ultima portata di questo banchetto fuori programma.

Mentre fuori si svolgeva l’orribile dramma, l’addetto alla supervisione delle location cinematografiche stava facendo il suo ingresso nella cupola di pietra della Cella F, tipico clochán rappresentativo del sesto/settimo secolo dopo Cristo. Il piccolo edificio, messo insieme secondo il principio dell’arco a mensola condiviso da innumerevoli culture di tutto il mondo, era sorprendentemente luminoso all’interno e riparato dalla brezza marina. Tutta la luce proveniva dal singolo oculo di forma circolare e il diametro di circa 30 cm, situato verticalmente sotto il tetto del singolo ambiente pietroso. “[REDACTED], vieni a vedere!” Con l’espressione ancora un po’ scossa, il capo della produzione si affacciò dall’arco dell’unico ingresso previsto dagli antichi monaci. Osservò attentamente l’ampiezza dell’ambiente, il suo fascino quasi preistorico e misterioso. Quindi annuì pensieroso, mentre con una scrollata di spalle, esprimeva un pensiero sulla falsariga di: “Ma si, tanto ormai abbiamo pagato…” E con un gesto consumato, tirò fuori il bloc-notes dal taschino della camicia. Afferrata la penna con la mano destra, fece allora un segno di spunta sulla sua lista, alla voce “tempio Jedi”. Fu in quel preciso momento, mentre il collega era già uscito per andare a supervisionare l’edificio dell’oratorio grande, che l’aria parve convergere in un singolo punto. Di fronte al suo sguardo incredulo, tra macchie di muschio verde-ocra, iniziò a prendere forma lo spettro di Obi Wan Kenobi.

Il Realismo magico è una corrente pittorica, filosofica e di pensiero, secondo cui l’oggettività umana non può mai completamente prescindere da suggestioni fantastiche, oniriche o poco probabili. Venendo, piuttosto, influenzata dalle situazioni di contesto, finché i pensieri non prendono forma quasi tangibile, dando luogo a visioni che meritano di essere rappresentate. Meritano di essere narrate. E qualche volta, persino inventate. Non sono molti i luoghi di questo mondo, dopo tutto, ad essere intrisi di un carico di misticismo superiore a quello della piccola isola di Skellig Michael con la sua sorella minore, Little Skellig, situate a circa 12 chilometri dalla costa sud-occidentale della Terra Verde per eccellenza. Dove ci si ricorda, in maniera pressoché spontanea, che i padroni di un tale nazione devono il loro nome a un leggendario eroe, il quale secondo la leggenda venne sepolto proprio tra simili scogli, dopo essere annegato a causa delle stregonerie dei Tuatha Dé Danann, popolo indigeno dedito alla venerazione degli antichi dei. Il suo nome era Ir, e la sua discendenza, un’importante fattore: il padre Míl Espáine, in un’altra vita, aveva avuto nome Milesius, ed era stato un soldato romano al servizio degli ultimi Imperatori. Prima di decidere, grazie a un colloquio con il Destino, di dover partire alla volta d’Irlanda.