Che gli americani avessero una particolare confidenza con le armi da fuoco, questo lo sapevamo molto bene. Eppure qui le circostanze sembrano davvero superare l’immaginazione: due uomini adulti, ma che dico gli Slow Mo Guys, coadiuvati da un’intera squadra tecnica, che parcheggiano sul lato della strada del Nevada e si mettono a giocare con una vera mitragliatrice M60. Una, due, tre raffiche, grosso modo perpendicolari al senso di marcia delle auto di passaggio, sparate da quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la carlinga di un aeromobile della prima guerra mondiale. O per lo meno, la sommaria riproduzione di una tale cosa. Il tono è spiritoso, divertente, con l’intero video proposto come uno spezzone d’intrattenimento. E diciamo che non è presente esattamente il senso di responsabilità ed attenzione che una simile arma da guerra potrebbe imporre su uno qualsiasi di noi: addirittura per un intero tratto del video Gavin, un fondamentale 50% del duo diventato celebre per la dimestichezza con le videocamere ad alto rateo di FPS (la velocità di cattura delle immagini) sembra perfettamente a suo agio posizionato dinnanzi all’arma da fuoco, con la testa a una distanza di circa 50 cm dalla parte frontale della canna. Almeno siamo in un luogo isolato, o per meglio dire, a tutti gli effetti e letteralmente deserto….

Dietro le strane circostanze c’è in realtà un reale intento sperimentativo, o per essere più specifici di ricostruzione storica, mirato a mostrare al grande pubblico l’effettivo modus funzionale di un dispositivo di cui non molti conoscono la teoria, ed ancora meno hanno visto all’opera fuori dai film e videogiochi. Se ci pensate, vi sarà subito chiaro: nel tipico aereo da combattimento della prima guerra mondiale, che si tratti di un mono, bi o triplano, il motore completo di elica è posizionato frontalmente, con il pilota nel primo terzo della carlinga che opera i comandi e sopratutto, in situazioni di battaglia, deve fare fuoco con le sue mitragliatrici di bordo. E in un epoca in cui ancora non esistevano sistemi elettrici di bordo, mentre persino quelli idraulici erano piuttosto rari, c’era un solo luogo in cui potevano trovarsi le armi succitate: tra l’uomo e l’elica, ove egli potesse ricaricarle, controllarne lo stato meccanico, tentare di sbloccarle a seguito di eventuali inceppamenti. Il che poneva in effetti un problema alquanto significativo: la corsa dei proiettili che nel primo micro-secondo di ogni sparo avrebbero dovuto attraversare lo spazio delicato, entro cui ruotava quello stesso oggetto dalla forma armonica e rotante, generalmente in legno, che serviva a tenere in volo l’aeroplano. La soluzione scelta, come continuò ad avvenire nella maggior parte dei casi per almeno il primo terzo dello scorso secolo, fu di tipo meccanico. Sostanzialmente, si trattò di un sistema che impediva all’arma di sparare nel momento in cui l’elica attraversava il corso della sua mira. Nei fatti, se vogliamo, la sua natura era molto più complessa di così.

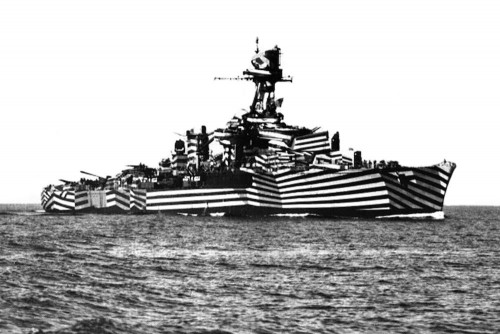

Ma prima d’inoltrarci nelle specifiche dell’argomento, finiamo d’osservare all’opera l’eccentrica coppia di scienziati con il camice ed i pantaloni corti. Che nelle battute di apertura si preoccupano di spiegarci come la mitragliatrice usata per l’esperimento non sia una vera Vickers fuoriuscita dalle fabbriche inglesi di circa 80 anni fa, bensì un’arma di tipo contemporaneo, capovolta verticalmente e decorata con una finta canna di raffreddamento ed un mirino d’aviazione piuttosto fedele, quindi posta sopra quel trespolo che vorrebbe ricordare la parte frontale di un Sopwith o di un Fokker di quell’epoca di fuoco e fiamme nei cieli, ovviamente completo di elica rotante, benché a una velocità ridotta. All’inizio della dimostrazione, quindi, l’arma inizia a fare fuoco, mentre l’elica gira vorticosamente, e le telecamere degli Slow Mo Guys fanno il loro dovere: per la prima volta forse nella storia, ci viene dato il privilegio di osservare in alta definizione l’ingranaggio “di sincronizzazione” o “d’interruzione”, come veniva chiamato, all’opera, con un conseguente rateo di sparo abbastanza rapido da non trovarsi a fare a pezzi la sua stessa piattaforma di tiro. Finché inevitabilmente, nel finale, la squadra cede alla tentazione di far fuoco a un ritmo intenzionalmente sbagliato, sforacchiando in quattro punti differenti la povera, incolpevole elica di legno. Anche se personalmente, ho una teoria diversa sul che cosa sia in realtà accaduto…