Come se niente fosse, sbarco dal traghetto di Ellis Island, dopo l’obbligatoria visita alla Statua della Libertà. Con aria spensierata faccio quattro passi per il lungomare dell’Hudson, gettando sguardi verso il celebre ponte di Brooklyn, nel tentativo vano di soprassedere alla perplessità delle persone. Che continuano a guardarmi, mentre m’inoltro lungo il corso della 5th Avenue sotto l’imponente forma del Flatiron, tra automobili d’importazione con la guida a destra, carrozze ed il brusio indistinto di una folla che pur essendo numerosa, non raggiunge certo i limiti di quanto avremmo modo di vedere quest’oggi. Tutti vestiti in maniera stranamente elegante, con giacca, cravatta (o cravattino) gli uomini ed imprescindibile cappello, ciascuno intento alla risoluzione di questioni che nonostante tutto, mi riesce difficile riuscire a immaginare. Ed è mentre passo sotto alle rotaie sopraelevate della svettante High Line costruita dalla New York Central Railroad, segno straordinario dell’ineccepibile “modernità” di tutto questo, che il mio essere sfasato sembra allinearsi su un diverso grado dell’esistenza, quasi come se per ogni trascorrere di un singolo secondo, e ciascun atomo all’interno della scena, qualcosa d’inusitato ne avesse creato un secondo. E quindi un terzo, un quarto quantum, proveniente dal reame parallelo della purissima immaginazione! Quello spettro che ogni cosa sovrintende, in questo caso fatto materializzare, dentro e dietro i nostri schermi, grazie all’artificiale cognizione… Digitalizzata?

È pregno considerare come l’infinita ed irrisolvibile sequela di paradossi, da cui non possibile prescindere nel momento in cui si teorizzano o ipotizzano i viaggi nel tempo passato, scompaiono immediatamente soltanto in un caso: quello in cui la leggendaria “macchina” risulti essere, per l’appunto, di un tipo solamente adatto alla foto/video-grafia. Non permettendo quindi di mettere in atto nessun tipo di alterazione sugli eventi, ma soltanto l’acquisizione di un supremo grado di conoscenza, su questioni d’interesse, le epoche trascorse, i nostri stessi antenati. Come una telecamera fluttuante o per restare in tema, magica cinepresa, pilotata in remoto sulla base del potere inalienabile della tecnologia. Che poi costituisce senza dubbio la tipologia d’idea creativa ricreata dallo stesso Denis Shiryaev, informatico e probabile addetto al marketing dell’azienda russa KMTT (Комитет) operante nel campo della pubblicità e (almeno sembrerebbe) le criptovalute, diventato celebre appena un paio di settimane fa per la creazione di un lavoro simile basato sul primo grande successo dei fratelli Lumière, inventori del cinematografo e scopritori del tipo di reazione simile all’orrore che potevi aspettarti dalla folla, nel momento in cui produci sullo schermo l’illusione di un treno in corsa che si appresta ad investirli tutti, nessuno escluso. Opera basata come la sua più recente, per l’appunto, sull’impiego di un particolare strumento tecnologico che pur non piegando le regole dello spazio-tempo, sembrerebbe appartenere nondimeno al regno della pura ed assoluta fantascienza: sto parlando delle reti neurali convoluzionali, baby.

Ovvero l’ennesima dimostrazione che non soltanto i computer possono essere più svelti e avere una migliore memoria degli umani, ma che in determinate circostanze, risultano persino in grado di superarli nella capacità cognitiva che maggiormente siamo certi ci caratterizzi: la speculazione immaginifica delle Ore…

new york

Aquile di ferro: la spensierata precarietà degli operai newyorchesi degli anni ’30

Era la primavera del 1930 quando due alti progetti avviati anni prima si avviavano al completamento nel centro della Grande Mela, innanzi agli occhi carichi d’aspettativa dei suoi abitanti. Entrambi grattacieli destinati a diventare iconici, per il ruolo che avrebbero saputo conservare nella storia presente e futura: il Chrysler Building ed il Trump Bulding, allora ancora identificato con il nome di (Edificio della) Banca di Manhattan o 40 Wall Street. Entrambi destinati ad essere, nell’idea dei rispettivi architetti, il singolo edificio più alto al mondo, portando ad una corsa folle da parte dei due cantieri nell’aggiungere più piani ancòra e ancòra, causando continui ritardi nel rispettivo completamento. Fu in quella fatidica data dunque che il principale progettista della seconda, H. Craig Severance, in piedi dal più alto piano coperto della sua opera osservava in direzione del palazzo rivale, scambiò un commento col suo supervisore principale dei lavori: “Non sembra anche a te che abbiano quasi finito?” Mentre si sistemava il cappello e l’essenziale cravatta, spostati di lato da una folata di vento d’alta quota, compiaciuto dalla meta raggiunta dei notevoli 283 metri. “Sono d’accordo, capo. Gli argani di sollevamento sono stati rimossi e le gru smontate. Non c’è assolutamente alcuna possibilità che il palazzo cresca di nuovo. Diffondo l’ordine di concludere anche il nostro?” Fatalmente, l’architetto annuì. Un paio di settimane quindi passarono, e mentre le ultime rifiniture venivano applicate nel grattacielo, qualcosa d’inusitato iniziò a verificarsi: una punta dalla sommità del Chrysler comparì un poco alla volta, per continuare quindi a crescere, e crescere. Quel furbastro di un William Van Alen! Il progettista dell’altro gigante aveva fatto costruire, in gran segreto, un alto pinnacolo appuntito dentro le vaste sale degli ultimi piani dell’edificio. E adesso, senza colpo ferire, lo stava sollevando, per raggiungere la vetta di 318 metri e con essa, il primato tanto agognato! Per la massima gloria del suo committente, il magnate delle automobili che aveva costruito un Impero. Ed ora, l’avrebbe governato dai cieli…

Prima di ogni periodo di crisi sussiste una bolla, che può rappresentare il momento di massima opulenza e migliori prospettive, per lo meno in via teorica, di un’intero contesto sociale. Ed in questo non fecero eccezione, di sicuro, gli Stati Uniti nell’epoca immediatamente antecedente al Grande crollo di Wall Street. Portando conseguentemente a quella situazione, particolarmente reiterata nella storia, di una classe indotta, tramite le prospettive di un miglior tenore di vita, a lavorare per coloro che impugnavano le chiavi del potere cittadino, sostenuti da una rigida struttura fatta di denaro, privilegi e potere politico multi-generazionale.

Essi avevano un soprannome, che sarebbe stato usato in seguito dal mondo del cinema quasi per caso, per definire un diverso tipo di eroe: Skywalkers, ovvero “Camminatori dei Cieli” ma anche in via informale, “Cowboys” di quello stesso luogo, ovvero gli operai metallurgici sufficientemente spericolati, o folli, da riuscire a compiere l’impresa riportando a casa, nel migliore dei casi, un decente salario per nutrire la propria famiglia. La storia narrata in apertura del secondo più celebre palazzo in stile Art Decò di New York (superato unicamente, anche in altezza coéva, dall’Empire State Building) e mostrata in video dall’affascinante cinegiornale della serie Fox Movietone, che li mostra alla prese con le celebri aquile scolpite in ferro battuto dell’edificio, fu in particolare collegata a quella di una specifica tribù di nativi canadesi, che usavano chiamare loro stessi Kanien’keháka ma che oggi, tutti conoscono col nome di Mohawk.

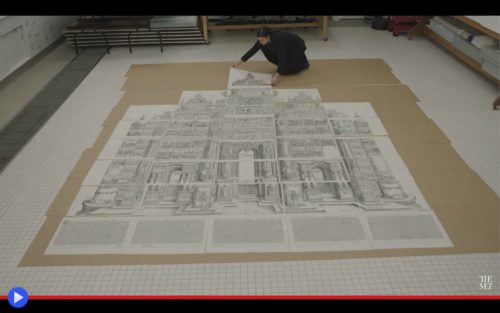

La notevole complessità logistica del primo poster della storia

Il silenzio cala tra i restauratori del museo Metropolitan di New York, mentre l’ultimo dei 36 grandi fogli di carta dall’età incerta finisce di essere affiancato agli altri sul freddo pavimento della sala: 192 xilografie in totale, per un’estensione complessiva di circa 3 x 3,5 metri. Molto lentamente, ciascuno dei presenti viene a patto con l’idea surreale, persino impossibile, che la propria istituzione possa aver tenuto sotto chiave e rigorosamente lontano dallo sguardo dei visitatori, per molti e troppi anni, uno degli oggetti più notevoli della sua intera collezione: una copia in stato ragionevolmente buono di conservazione dell’Arco Trionfale di Massimiliano I d’Austria, “costruito” o per meglio dire inciso sopra il legno, e quindi trasferito con l’inchiostro, sotto la direzione di nientemeno che Albrecht Dürer, forse il più importante pittore, comunicatore ed inventore dell’intera Germania rinascimentale. Con un sorriso incredulo, l’archivista capo porta pensierosamente la sua mano destra sotto il mento. Quindi afferma sottovoce, contemplando gli strappi, i buchi e i graffi sopra il preziosissimo reperto: “A questo punto c’è soltanto una persona che potrà aiutarci…”

É strano ritornare con la mente a un mondo che nei fatti risultava essere, per un buon 99,8% della sua popolazione umana, del tutto privo di libri. Fuori dalle case dei potenti e le strutture ecclesiastiche, o i magazzini dei mercanti maggiormente facoltosi, dove la parola scritta risultava poco più che un mito, al di fuori del suo impiego maggiormente pratico e immanente: calendari scritti a mano, appunti di cucina, qualche breve cronaca familiare. Eppure proprio questa era la situazione all’inizio del XV secolo in Europa, quando ancora e nonostante i significativi progressi compiuti nella creazione e diffusione di una cultura in grado di espandersi verso l’ampio ventaglio dei possibili status sociali, il semplice gesto necessario di copiare un intero testo, parola dopo singola parola, continuava a richiedere un dispendio d’energie e di tempo pari, o superiore, a quello per costruire una cappella in legno per scontare l’intero cursus dei propri peccati terreno. Immaginate perciò adesso, al volgere di un tale secolo, l’effetto che potrebbe aver avuto l’invenzione di un certo Johannes Gensfleisch della corte di Gutenberg, non lontano da Magonza, capace di tradurre in un processo industriale riproducibile l’arte fino a quel momento per lo più teorica della pressa da stampa. Metodo che avrebbe reso, nel giro di poche decadi, l’apprendimento della verbo scritto non più solo uno strumento per semplificarsi le giornate, bensì la porta per accedere a diverse vette di una saggezza per la prima volta democratica, ovvero in grado di trascendere mere considerazioni sulla propria schiatta o dotazione finanziaria.

Ed è perciò questo lo scenario all’interno del quale, esattamente 8 anni dopo il fatidico 1500, l’arciduca d’Austria nonché unico erede del ramo principale della grande dinastia degli Asburgo, sarebbe salito al trono del Sacro Romano Impero, succedendo infine a suo padre, Federico III. E tutti avevano già concordato, fin dalla sua giovane età, sul fatto che Massimiliano I d’Austria, anche detto il Wunderkind (letteralmente, bambino prodigio) non poteva essere più diverso dal suo insigne genitore: orgoglioso dove il primo era modesto, enfatico piuttosto che sobrio, amante dei duelli, le grandi battaglie storiche, la vita semi-mitica dei condottieri. Fino al matrimonio con l’amata moglie Maria, figlia del duca di Borgogna, che perendo sfortunatamente nel 1482 per un incidente d’equitazione, l’avrebbe lasciato con due figli e il dominio frammentato che era stato del padre di lei, arduo da gestire senza la esserne l’Imperatore, di nome, nell’immagine e nei fatti. Una terra che sopra ogni altra cosa, languiva in significative difficoltà economiche, situazione che avrebbe continuato a sussistere anche in seguito, dopo l’accesso alla carica concessagli per convenzione ereditaria di supremo sire dei Romani. In quale modo, dunque, un uomo simile avrebbe potuto ritrovare quel prestigio che era stato, in origine, associato a simili figure sopra i margini del foglio sopra cui tracciamo la linea segmentata della storia?

L’impresa ripetibile di un attraversamento atlantico vichingo

Ragnar sulla prua della sua nave dalla vela quadrata, la pietra solare stretta tra le mani, che illumina il passaggio verso un mondo di ricchezze precedentemente inesplorate. Erikson con lo sguardo sollevato di traverso verso l’astro del tramonto e Vinland, circondato dagli scudi variopinti dei guerrieri, nella mente bene impressa una singola direzione: ovest, ovest, ovest! Eroi fuori dal coro, o almeno questo è quello che si crede, straordinari per premesse, inclinazione, forma mentis fuori dal comune pragmatismo delle situazioni. Il cui obiettivo era lasciare piste fiammeggianti nella storia dell’esplorazione. D’altra parte certi passi dell’evoluzione, sia scientifica che naturale, sono conseguenze inevitabili di uno specifico contesto. Perché mai dunque, tutto questo non dovrebbe essere per gli uomini di mare? Forse, determinati passi furono la conseguenza di specifiche tecnologie. Magari non c’era niente di “speciale” nel coraggio di determinati individui, semplicemente perché loro ben sapevano di andare incontro alla gloria. La progressione può essere davvero semplice, se lo vogliamo: il carpentiere costruisce scafi capaci di raggiungere l’America; qualcuno sale a bordo. E indovinate che succede…

Sigurd Aase, l’individuo dal rosso mantello con figure di serpi marine e un folto pelo di “ermellino” è il facoltoso imprenditore del petrolio norvegese che nel giugno del 2012, dopo due anni di lavoro, vide finalmente realizzarsi una delle sue massime ambizioni: il varo della Draken Harald Hårfagre, o Drago Harald Bellachioma, dal nome del primo potente sovrano in grado di unificare quel vasto paese del Nord. Personaggio storico, quest’ultimo, che forse ricorderete di aver visto come antagonista nelle ultime stagioni della serie Tv Vikings, interpretato dall’attore Peter Franzén col volto ricoperto di tatuaggi e l’ammirazione nei confronti di una donna che lo incita di continuo a “Diventare re di tutta la Scandinavia”. Il cui nome qui si trova attribuito, ad ogni modo, a un singolare tipo di battello lungo 35 metri, ben diverso in linea di principio dal più inflazionato stereotipo della nave lunga o drakkar, considerata l’ampiezza del suo scafo e l’altezza svettante del suo albero ricavato da un abete di Douglas. Perché questa era in effetti, la ragione stessa dell’impresa: intraprendere, per questa volta, un viaggio ben diverso dall’avventura pionieristica che molti immaginano, compiuta da uomini pronti a sacrificare tutto pur di giungere dall’altra parte dell’Oceano. Bensì un viaggio semplice nei presupposti, sebbene non del tutto privo di peripezie, simile per tempi e modalità a quello che avrebbe potuto compiere un sovrano dell’Alto Medioevo, a bordo della sua ammiraglia più solida ed impressionante. Non per niente era l’usanza che attorno al XIII secolo, l’insieme delle province norvegesi (fylker) fornissero alla marina reale un totale di 116 navi con un totale di 50 remi ciascuna, la cui natura ed esatte specifiche, nei fatti, riescono ad eluderci tuttora…