“Ciò che è iscritto nella pietra, in essa resta intrappolato. Lo spirito dell’animale non potrà tornare a vendicarsi.” Questo disse il capo della battuta di caccia, mentre impugnando lo scalpello con punta intercambiabile di selce, guardò con occhio critico la sua creazione, quindi nuovamente l’ingombrante carcassa, che già i cacciatori stavano suddividendo in pezzi maggiormente trasportabili, verso l’affamato accampamento di Gerenesee. Davvero inaspettato, che si debba essere giunti a tanto. E certamente un pessimo comportamento, dinnanzi al totemico giudizio degli Dei anziani. “Pinga, grande cacciatrice; Sedna, signore dell’Oltretomba; Torngasoak del cielo ed Igaluk della Luna. Ascoltate la mia preghiera.” E qui, con una pausa di sicuro effetto, l’uomo infisse la sua lancia nella terra friabile della grande valle di Missaurakee. Loro ben sapevano, o così sperava, come le genti di Michigan non uccidessero di solito la Grande Proboscide del Settentrione. Ma più che altro l’agile animale dalle corna simili ad un ramo arboricolo, che un giorno ancora assai lontano l’uomo avrebbe scelto di chiamare caribù. “Poiché… La stagione è stata difficile.” Continuò “Il clima, infausto. Oggi doveva concludersi l’ultima grande corsa, prima del calare e del ghiaccio senza limiti diurni. E se fossimo tornati senza provviste, molti dei membri più giovani ed anziani della tribù vi avrebbero raggiunto nella vostra grande sapienza.” Apparentemente soddisfatto, il condottiero della battuta impugnò nuovamente la sua arma. Con un gesto semplice, la tirò fuori dal terreno per volgere lo sguardo ai suoi sottoposti. Ciascun cacciatore mostrava un grado differente di rammarico, sebbene tutti, tra coloro che non erano impegnati nello smembramento, mostrassero anche un’espressione ragionevolmente determinata. E fu allora che all’altro capo della valle, sembrò risuonare un barrito distante…

“C-capitano, cos’è stato questo suono?” Il giovane mozzo Adams si rivolse all’uomo che si trovava al timone, nel compatto trasporto di legname di ritorno verso la segheria di Hackey-Hume nel territorio di Muskegon. Animali senza nome in terre oltre la fitta nebbia, isole del tutto impossibili lungo quello specifico tratto di mare. Poiché tale non era in fin dei conti, bensì l’acqua familiare di un profondo e tanto spesso, gelido lago. “A dire il vero ragazzo mio, sembrava proprio un elefante.” Rispose l’unico ufficiale a bordo, se così si poteva chiamare, da sotto la folta barba bianca ed il cappello indicativo del suo ruolo. Era il 21 maggio del 1891, una data destinata a rimanere iscritta nella storia… Come l’inizio di una lunga e articolata serie di tragedie. Destinata a culminare, esattamente 59 anni dopo, nella scomparsa di un intero aereo passeggeri con più di 80 persone a bordo. In un particolare tratto di quel Grande Lago, capace di disegnare la forma riconoscibile di un triangolo, tra i vertici topografici di Manitowoc in Wisconsin, verso est a Ludington ed infine nella punta sud di Benton Harbor, entrambi entro i confini dello stato del Michigan. Tutto questo era naturalmente inimmaginabile per i sette marinai della Thomas Hume, che in quel giorno predestinato sarebbero stati inghiottiti dalle acque del lago senza lasciare nessun tipo di traccia, assieme al loro intero vascello. Per una motivazione, ed a causa di una serie d’eventi, che avrebbe lasciato molto a lungo perplessi anche i maggiori esperti sull’argomento.

E i misteri, si sa, tendono a generare mostri. Particolarmente nei frangenti in cui possono trovarsi associati a situazioni archeologiche tutt’altro che chiare, causa il ritrovamento di un qualcosa che nessuno, tra i viventi, può riuscire realmente ad associare a fatti precedentemente noti. Il fatto è che a seguire quel primo disastro marittimo, ce ne sarebbero stati molti altri: il lussuoso battello a vapore Lady Elgin, nel 1860, che finì per naufragare dopo l’urto contro un’imbarcazione più piccola costando la vita di 300 persone. La Rouse-Simmons, che trasportava alberi di Natale verso Chicago nel 1912, di nuovo scomparsa senza lasciare traccia e per cause del tutto incerte. La Carl D. Banks, che si spezzò a metà nel 1958. Tutti relitti destinati ad essere molti anni dopo ritrovati, diventando a loro modo tristemente famosi e portando all’istituzione informale di una sorta di macabro turismo con le bombole e gli occhiali da immersione, a sua volta conduttivo verso il prelievo diretto di una lunga e inappropriata serie di “souvenir”…

leggende

La città dei diavoli di pietra sotto la montagna serba dei cavalieri

Era il 15 giugno dell’anno del Signore 1389, quando un’armata composta dai più importanti principi, duchi e cavalieri della Serbia, assieme a un contingente bosniaco, si riunì sotto il condottiero Lazar Hrebeljanović, unificatore dei più disparati interessi familiari, nella piana corrispondente all’attuale territorio kosovaro. Per ergersi come uno scudo temerario, contro l’avanzata di conquista del sovrano ottomano Murad I detto Hüdavendigâr, “il guerriero di Dio” seguito in quel frangente da circa 40.000 dei suoi sudditi armati di tutto punto. Qui dimostrò tutta la sua fondamentale superiorità, l’applicazione delle tattiche e degli armamenti europei, contro la tecnica dell’orda che tanti territori era valsa fino a quel momento per il desiderio dei governanti turchi. Sebbene la vittoria sarebbe giunta a un caro prezzo, da cui i nobili locali non si sarebbero più ripresi giungendo solamente a ritardare, piuttosto che invertire, l’inesorabile tendenza della Storia. Così protetti dalle pesanti armature a piastre, i cavalieri d’Occidente cavalcarono contro gli arcieri del sultano, le cui frecce pareva dovessero oscurare il cielo. Indefessi e senza paura, nonostante il loro numero raggiungesse circa un terzo di quello dei propri oppositori, essi sconfissero entrambe le ali dell’esercito degli ottomani, arrivando a circondare la guardia d’onore di Murad che si disse venire trafitto da una lancia al collo e al ventre, secondo alcune fonti coéve dallo stesso Lazar. Il quale fu di lì a poco disarcionato ed ucciso, mentre la fanteria riusciva a riorganizzarsi. In un’altra versione del racconto, fu invece il cavaliere Miloš Obilić, lasciandosi catturare e portare al campo base come un trofeo, ad estrarre un coltello nascosto per colpire il comandante nemico. Seguì una mischia caotica destinata ad avere un costo estremamente significativo per entrambi gli schieramenti e che avrebbe avuto, se non altro, l’effetto di rallentare l’avanzata ottomana nell’Est Europa. Permettendo agli abitanti locali, secondo una leggenda, di trasportare alcuni degli eroi del Kosovo defunti fino al luogo del proprio estremo riposo, fin sulla vicina montagna di Radan. Luogo importante in quanto giudicato sacro dal folklore locale, ancorché non privo di un passato d’empietà. Dove altri esseri giunsero tra gli uomini, per dare luogo a un diverso tipo, ancor più terribile, di battaglia.

E sebbene oggi le tombe del guerriero Ivan Kosancic e i suoi sottoposti, facenti parte dello schieramento pronto a sacrificare tutto per la causa, non siano più osservabili da parte dei visitatori (e forse, mai lo siano state?) un tutt’altro tipo di residui ricordano evidentemente i trascorsi locali: 202 figure di roccia frastagliata alte tra i 2 ed i 15 metri, tanto vicendevolmente simili nella loro forma vagamente conica, e sormontate da evidenti e insoliti “cappelli”, da poter sembrare la mera conseguenza della mano di uno scultore. Se non fosse per la maniera in cui sorgono lungo le pareti scoscese del pendio, senza un’evidente logica o palese soluzione di continuità. Tanto da trovarsi alla base della leggenda secondo cui, proprio in questo luogo, un diavolo di nome Karakodžul scelse di giocare un tiro mancino dal tenore chiaramente biblico all’umanità. Avvelenando l’acqua di una vicina fonte sorgiva, affinché chiunque ne bevesse anche soltanto un sorso giungesse a dimenticare ogni cosa, compresi i propri più stretti rapporti di parentela. Così che tra gli abitanti di un villaggio vicino, una coppia di fratello e sorella si apprestavano a sposarsi, commettendo il peccato mortale dell’incesto. Se non che Dio in persona, intervenendo dal suo alto seggio, intervenne per porre fine al fraintendimento, nel modo più diretto immaginabile: scegliendo di trasformare gli sposi e tutti gli invitati in statue di pietra. Il trascorrere delle generazioni e i lunghi processi d’erosione ambientale, si sarebbero occupati di fare il resto.

Ciò detto, le formazioni della cosiddetta Đavolja varoš (letteralmente: Città del Diavolo) benché relativamente recenti in termini geologici, possono essere fatte risalire facilmente all’epoca della Preistoria, presumibilmente attorno all’ultima glaciazione tra i 16.000 e 14.000 anni a questa parte. Ben prima che strutture ed invenzioni sociali come le nazioni, i matrimoni o il Maligno potessero prendere forma presso i popoli di questo pianeta…

Vanuatu: il canto delle donne che usano l’oceano come strumento musicale

“C’è una cultura guerriera, alle origini della nostra civiltà” Afferma la portavoce del gruppo di cantanti vestite in semplici abiti di foglie di palma, i fiori tra i capelli, i folti capelli ricci che ricadono corti al di sopra delle spalle: “Ma il nostro è un messaggio di speranza, e di pace.” Quindi dopo l’essenziale attimo di silenzio, iniziano all’unisono a percuotere la superficie trasparente della loro vittima designata. L’acqua salmastra da cui emerge cacofonico un frastuono all’apparenza privo di un significato, il quale gradualmente assume un ritmo, e inizia a tratteggiare il fluido mutamento di una melodia: “Cascate e vapori di fuoco / o e a e o e — o e o a e a e / geysher che sgorgano dal vulcano / O e o e, a e o e o e — ooo. La lingua usata è quella della tribù dei Titi, presso l’isola di Motalava, terza più grande dell’arcipelago delle Banks. Per una traduzione che si rende assolutamente necessaria, visto come nel territorio di questa singola provincia esistano, all’ultima stima linguistica, più di 20 idiomi differenti. Ed oltre 100 nell’intera nazione-arcipelago delle Vanuatu, situata in bilico tra il continente d’Oceania e la “coda” finale dell’Indonesia, dove un tempo giunse e si stabilì l’antica cultura perduta del popolo dei Lapita. E in seguito ad eventi e condizioni non del tutto note, nonostante la via dell’approfondimento intrapresa più volte, resta ignoto il motivo di una simile varietà di caratteristiche comunicative ed identità di una popolazione, tra le più diversificate nonostante gli appena 300.000 abitanti, nell’intero novero delle nazioni terrestri, oceaniche o meno. Sin da tempo immemore (che diventa parzialmente tale dopo appena qualche secolo, data l’assenza di tradizioni scritte sull’arcipelago) la gente delle Vanuatu si è perciò servita di un strumento particolare per trasmettere i propri sentimenti oltre i confini del singolo nucleo familiare, tribale o l’intera popolazione del villaggio E quello strumento risulta essere, neanche a dirlo, la musica: con strumenti come grossi idiofoni in legno d’albero e bambù, sonagli legati a polsi e caviglie, rudimentali cordofoni e piccoli flauti e fischietti, ma anche l’attrezzatura più moderna fornita successivamente alla venuta e conseguente colonizzazione religiosa ad opera dei Portoghesi, a partire dal XVII secolo. Eppure non sarebbe affatto esagerato affermare che in questo luogo remoto, come ogni altro, la vera musica venga dal profondo del cuore ed in conseguenza di ciò non necessiti d’altro che una mente pensante, una bocca cantante e l’ambiente stesso in cui si muovono gli esecutori, fornitore di un’ampia gamma possibile di memorabili e conturbanti suoni. Vedi il caso del più grosso e pesante strumento musicale mai concepito, quello che circonda e racchiude ogni singolo territorio abitato della Terra.

Particolarmente diffuso nelle isole settentrionali di Banks, che con i loro appena 8500 abitanti sono state più volte riconfermate essere “il luogo più felice delle Vanuatu” l’antico sistema chiamato Ëtëtung nella lingua Mwerlap dell’isola di Merelava, consiste dunque nel saper trovare un modo per estrarre quel vasto potenziale privo di una forma, ed in qualche modo veicolarlo all’interno dei propri racconti ed esecuzioni di tipologia canora. Attraverso una serie di forme e metodologie che sappiamo per certo essere state codificate e messe per iscritto soltanto negli ultimi 50 anni, a partire da una comprensibile necessità d’istruire le nuove generazioni e rendere riproducibili determinate esecuzioni. Con finalità che potremmo definire economiche e turistiche, almeno quanto finalizzate al mantenimento della più preziosa ed intangibile delle eredità trascorse…

Il remoto villaggio turco che potrebbe aver inventato lo snowboard 400 anni fa

Esiste un video risalente al 1985, tratto dall’emittente canadese CBC, in cui un gruppo di sciatori, guardie di montagna ed operatori dei resort invernali elenca i numerosi problemi causati dai seguaci della “nuova” e indesiderabile moda, di attaccarsi un singolo dispositivo di discesa, posizionandosi perpendicolarmente al senso della sua marcia. Un metodo nato negli Stati Uniti circa una decade prima, spiega la voce fuori campo con tono rassegnato, mentre si susseguono le accuse di utilizzo spericolato delle piste, incapacità di controllare i movimenti e risposte inappropriate verso tutti coloro che tentavano responsabilmente di allontanare i colpevoli di tale perversione, come “Non sto facendo nulla di male!” Oppure, “Fatti gli affari tuoi!”. Visioni che al giorno d’oggi, con lo sdoganamento della tavola da montagna verso le alte vette degli sport olimpici, parrebbe quasi essere giunto da uno strano universo parallelo, dove le rigide convenzioni di una società pesantemente tradizionalista, fossero riuscite a mantenere gli originali ed intoccabili valori delle cose fatte alla vecchia maniera. Vecchia fino a un certo punto, dopo tutto. Se consideriamo come l’invenzione e pratica dello sci alpino in senso moderno, databile al massimo fino alla metà del XIX secolo, potrebbe risalire indietro nella scala delle epoche assai meno di un’alternativa pre-esistente, chiamata nella sua terra d’origine uzme tahtası o “tavola [con la] sella”.

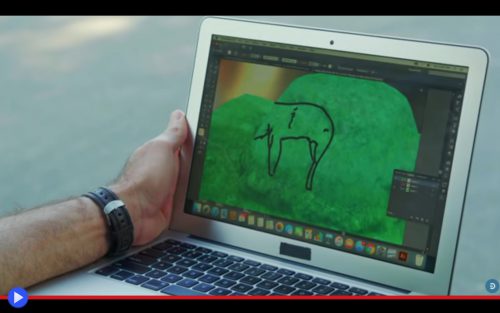

Turchia orientale, catena dei monti Kaçkar disposta immediatamente a ridosso delle rive del Mar Nero, regione pochissimo abitata di İkizdere. Sostenuto dall’economia del legname, in questi luoghi esiste un piccolo villaggio chiamato Meşeköy, abitato da una quantità stimata di circa 300-310 persone. Che non avrebbero probabilmente alcuna rilevanza su scala internazionale, se non fosse per la recente scoperta in senso retroattivo, che costoro potrebbero aver anticipato di moltissimi anni la cognizione di quello che oggi potremmo affermare costituire il secondo pilastro dell’economia invernale alpina. Per un’idea che, a ben pensarci, è quanto di più naturale riesca ad essere creato come manifestazione pratica dell’intelletto umano: immaginate ora di vivere lontano dalla civiltà urbanizzata, circondati da una densa concentrazione di quegli alberi particolarmente resistenti che la scienza botanica ha scelto di definire Pinus nigra. Sarà per voi naturale, dovendo recarvi più volte la settimana a valle per vendere i prodotti della natura ed acquistare in cambio beni d’uso comune, pensare di costruire con quel materiale un qualche tipo d’implemento, che possa portarvi sani e salvi a destinazione, per poi caricarlo in spalla all’inizio del più lungo, e necessariamente faticoso, viaggio di ritorno alla patria dei vostri avi. Una tecnica tramandata, dunque, da padre in figlio, nonno e nipote, trisavolo e remoto discendente. A partire da un’origine che si perde nelle nebbie traslucide del tempo, ma che una leggenda molto vaga vuole risalire ad un’attività praticata dapprima dai soli giovani del villaggio, per svago, e soltanto a distanza di un paio di generazioni diventata parte inscindibile dello stile di vita locale. Al punto che oggi un buon 95% della popolazione di Meşeköy possiede almeno un’esperienza pregressa nel suo utilizzo, nella maniera resa esplicita su scala internazionale a partire dalla visita effettuata in questo luogo dalla leggenda dello snowboard contemporaneo Jeremy Jones nel 2008, che coniò per l’attività dello uzme tahtası il neologismo in uso ancora oggi di petranboard, dall’antico nome “Petra” della piccola comunità montana di Meşeköy. Ma sarebbe stata la seconda e più dettagliata trattazione, realizzata nel 2016 dagli snowboarder Alex Yoder e Nick Russell per la marca d’abbigliamento Patagonia, a sdoganare a tutti gli effetti questa distintiva attività locale, portando a una variazione del paradigma secondo cui l’idea originaria di una tale tavola dovesse necessariamente provenire dalla California…