È una questione piuttosto nota, anche se raramente discussa, quella per cui le città giapponesi, il più delle volte, non seguono l’usanza di dare un nome alle strade. Disponendo, piuttosto, all’ingresso di ciascuna zona, delle mappe simili a quelle del centro commerciale o lo zoo, ciascuna delle quali riporta la disposizione, completa di numero assegnato a ciascun edificio, degli abitanti presso cui sono dirette comunicazioni via posta, pacchi o visitatori dell’ultima ora. Va da se che si tratti, ad ogni modo, di un sistema che si affida in modo considerevole alla disponibilità delle persone, nonché dell’essenziale poliziotto di quartiere, che dalla sua caratteristica micro-stazione (la “kōban”) può fornire indicazioni a chiunque si senta momentaneamente, o irrimediabilmente smarrito. L’eccezione che conferma la regola? A giudicare da una foto particolarmente famosa su Internet da un periodo di almeno 10 anni, c’è stata un’epoca lunga 10 anni in cui un’intero vicinato della vasta metropoli di Osaka avrebbe potuto beneficiare di un agevole punto di riferimento: il principale, e più amato, tra tutti gli stadi urbani, trasformato per ragioni misteriose in ben più di un semplice arredo urbano, bensì lo stesso muro di contenimento, ovvero l’anfiteatro, in cui edificare una tripla fila di graziose villette a schiera, con tanto di vasto parcheggio per gli abitanti e qualche albero decorativo, trasferito per l’occasione continuativa sull’ex terreno di gioco. L’illusione, per chi avesse osservato la scena dall’alto (i droni ad uso privato, all’epoca, erano per lo più una creazione immaginifica degli autori di fantascienza) sarebbe stata perfetta sotto ogni punto di vista, con tanto di lampioni accesi e luci sfavillanti dall’interno delle finestre posizionate in parallelo. Gli spalti, pronti a riempirsi di nuovo in qualsiasi momento, avrebbero fatto pensare all’inquietante vicenda cinematografica del Truman Show.

C’è un’intrigante storia, dietro a tutto questo o per meglio dire, ce ne sono diverse. Come facilmente desumibile dall’inserimento della curiosa testimonianza sul venerando portale Snopes, l’antesignano di qualsivoglia analisi digitale memetica, che amava presentarsi come “un catalogo di leggende metropolitane” il quale riporta, in apertura, l’interpretazione più famosa: il 17 gennaio del 1995, nell’area costiera di Kobe che dista soli 35 minuti dal centro di Osaka, si era verificato l’Hanshin Awaji daishinsai (grande terremoto di Hashin Awaji) un tremore di 6,9 della scala MMS, che causò danni devastanti e la perdita di 6.434 vite umane. Non appare del tutto inimmaginabile, né degno di biasimo, che un’amministrazione cittadina in cerca di un luogo per ospitare i numerosi profughi, avesse pensato di costruire un nuovo quartiere all’interno del proprio stadio, senza investire i fondi extra necessari per demolirlo. Senza considerare come esista, nel mondo antico occidentale, almeno un importante precedente: quello della città francese di Arles, che dopo la caduta dell’Impero Romano, si ritirò all’interno di una fortezza ricavata dallo stadio costruito sul modello del Colosseo. Niente di meglio per difendersi dagli zomb… Pardon, i barbari! Ad un’analisi più approfondita, tuttavia, questa interpretazione di seconda mano rivela subito i propri punti deboli: in primo luogo, perché mai una simile iniziativa avrebbe dovuto condurre a graziose villette a schiera, piuttosto che un più spazioso ed utile condominio? C’è poi la questione della stessa mentalità giapponese. Che nel momento in gli individui vengono colpiti dal verificarsi di un disastro inaspettato, raramente consente loro di affidarsi alle concessioni di terzi, affidandosi ai servizi offerti dalla società. Ma induce piuttosto in loro l’iniziativa immediata di porre rimedio e ricostruire, lavorando alacremente per edificare il nuovo mondo sulle macerie di quello vecchio.

Ma il vero colpo di grazia a una simile teoria viene da un’altra foto stavolta in bianco e nero, rappresentante la stessa scena, datata 1991: ben quattro anni prima della catastrofe geologica. Nessuna iniziativa d’emergenza, dunque, e nessun bislacco approccio alla soluzione abitativa prelevato direttamente da un disaster movie anni ’90 (per non parlare del recente videogame post-apocalittico Fallout 3) in cui lo stadio diventava un quartiere cittadino. Bensì una spiegazione che appare, per certi versi, ancor più improbabile e sorprendente…

eventi

Il vero significato della cerimonia olimpica di Pyeongchang

Nella giornata del 9 febbraio 2018, seguendo l’antica usanza popolare in tutto l’Estremo Oriente, la festa è iniziata facendo decollare una certa quantità di luci splendenti. Le tradizionali lanterne cinesi, un tempo rosse di fiamma, oggi del bianco clinico tipico delle luci al LED. Agli spettatori dello Stadio Olimpico, tuttavia, non può essere sfuggita la fondamentale differenza: piuttosto che il solenne silenzio delle feste e dei rituali religiosi, risuonava nel cielo di Corea un possente ronzio, come per la cavalcata di un nugolo di Valchirie Cyberpunk. A pochi minuti dall’inizio, tra lo stupore generale, l’impossibile è capitato: spostandosi in direzione contraria al vento e alla gravità, gli oggetti volanti hanno cambiato direzione. Così che in cielo, pochi secondi dopo… Impossibile sbagliarsi! Figuravano, alti ed irraggiungibili, cinque cerchi olimpici interconnessi tra di loro. E a partire da quelli, seguendo il copione di questo sciame di storni meccanici, è apparsa la figura di uno snowboarder, la punta della tavola diretta verso l’indirizzo della stella del Nord. O almeno, questa era l’idea originaria. Poiché a causa della temperatura di -9 gradi (che non ha impedito all’atleta di Tonga Pita Taufatofua di sfilare seminudo) e dei forti venti locali, si è optato alla fine per uno show mostrato in differita. Dopo tutto, i 1.218 droni “Shooting Star” della Intel, già usati durante lo show d’intermezzo del SuperBowl, non costano esattamente una bazzecola. Né possono sovvertire le leggi implicite della natura, come avveniva per le creature mitiche delle antiche leggende coreane.

Il tema astrale, in modo particolare, era stato reso centrale fin da subito: nella primissima scena dell’evento diretto dal celebre regista teatrale ed attore Yang Jung Woong, in cui i cinque bambini di un idealizzato ambiente rurale, ciascuno vestito di un colore corrispondente ad un cerchio olimpico nonché uno degli elementi della filosofia asiatica (Verde: Legno, Rosso: Fuoco, Giallo: Terra, Bianco: Metallo e Nero: Acqua) trovavano nella neve dell’inverno una mistica sfera dei cieli, che li guidava verso una caverna considerata sacra dai loro antenati. A partire dalla quale, bassorilievi parietali simili a quelli delle tombe dinastiche dei rei Goguryeo (primo secolo a.C.) prendevano vita, facendo il loro ingresso in scena a guisa di vivide creature all’interno dell’arena della kermesse. A partire dalla tigre bianca dell’Ovest Sohoorang, mascotte ufficiale dei Giochi Olimpici, animata da un team di ballerini secondo i ritmi e le modalità della wushi, la danza cinese del leone, creatura tradizionalmente posta a guardia dei templi di tutta l’Asia. Con i suoi tre compagni-marionetta, ciascuno indicativo di una direzione cardinale: la Tartaruga/Serpente del Nord, il Drago Azzurro dell’Est, la Fenice Vermiglia del Sud. Un concetto quaternario, legato anche al succedersi delle stagioni. E così come lo stesso regista era stato famoso per la sua trasposizione coreana di svariati drammi shakespeariani, tra cui Sogno di Mezza Estate, il succedersi delle scene sotto gli occhi del mondo è proseguito con una visione onirica del più profondo inverno, completamente incentrata sul ricorrere del colore bianco: bianco era l’abito delle danzatrici di accompagnamento, come candida appariva la pletora di mostri e animali che hanno iniziato a sfilare dietro le loro code, tra cui figuravano scimmie, una mantide religiosa e un grande orso. Possibile riferimento, quest’ultimo, al mito della creazione in cui una simile creatura fu la prima ad essere elevata dal sovrano dei cieli Hwangun allo stato di essere umano, avendo rispettato la sua direttiva di nutrirsi solamente di artemisia ed aglio per il periodo di un mese. Occasione in cui invece la sua amica tigre fallì, fuggendo nella foresta. L’orso quindi avrà un figlio di nome Tangun, destinato a diventare il primo sovrano della dinastia Joseon (1392 d.C.) Ma il tempo di soffermarsi nelle leggende passate è già quasi al termine, quando dai margini della scena fa il suo ingresso il personaggio destinato a colpire maggiormente l’immaginazione del pubblico e lasciare basito più di uno spettatore, anche di nazionalità coreana: chi sarà mai il misterioso uccello dal volto umano e il cappello di un funzionario di corte, simile a un cigno dalla coda biforcuta, che si dispone al centro dei quattro animali guardiani, per conversare a lungo con i bambini sperduti nell’incredibile mondo della fantasia?

Halifax, la città distrutta per colpa di un errore umano

Il 6 dicembre 1917, alle ore 9:04 e 35 secondi più approssimativamente 2 minuti, un oggetto non identificato sorvolò brevemente il cielo della Nuova Scozia canadese. Sibilando come il dardo di una balestra, gettò la sua ombra sul quartiere Richmond sito a ridosso dell’area portuale più importante del continente nordamericano, attraversando quindi l’intera penisola che costituisce la parte centrale dell’antistante città. Oltre le zone di Fairview e Clayton Park, fino al sottile braccio di mare che le separano dalla terra ferma, per andare ad infiggersi nel bel mezzo di una strada polverosa presso la periferia di Armdale, 3,2 Km più a meridione del suo punto di partenza. Un’asta affusolata di ferro nero. Se qualcuno avesse prestato attenzione, se soltanto una singola persona in tutto il vasto centro abitato fosse stata in grado di farlo durante quei drammatici momenti, questo fenomeno avrebbe suscitato, ancor prima che spavento, un senso latente di stupore. Poiché a un’analisi più approfondita, la vera natura di un simile dardo sarebbe apparsa fin troppo chiara: si trattava dell’asta centrale di un’àncora navale, prelevata in prossimità del canale dei Narrows e scagliata in una vertiginosa parabola, come per l’effetto della terribile furia di un gigante. Ma la gente di Halifax, in quel momento, era diversamente occupata. Per metà resa sorda (in maniera non sempre temporanea) a seguito di una delle deflagrazioni più terribili mai prodotti in prossimità di un centro abitato, e per l’altra metà intenta a scappare via dalle case, dagli uffici, dalle fabbriche, le cui pareti erano state letteralmente ripiegate verso l’interno, o semplicemente polverizzate, in una maniera che il mondo non avrebbe più avuto modo di conoscere fino al bombardamento americano di Hiroshima e Nagasaki. 1600 persone morirono istantaneamente. Altre 300 riportarono ferite abbastanza gravi da pregiudicare la loro sopravvivenza. Circa 5900 dei loro concittadini, in un raggio di 5 chilometri, che erano accorsi alle finestre per assistere al bagliore distante dell’incendio che aveva preceduto quel terribile istante, restarono colpiti dai vetri andati in frantumi, riportando danni di varia entità alla vista. 41 la persero in maniera permanente. Si stima che i danni riportati agli edifici, in un raggio di circa 3 chilometri, ammontarono all’equivalente attuale di 569 milioni di dollari, lasciando circa 25.000 persone senza una casa che potesse proteggerli dal resto del gelido inverno canadese.

In un primo momento, nessuno capì cosa fosse realmente successo. La voce serpeggiò insistente tra i sopravvissuti, che i tedeschi fossero in qualche modo riusciti a varcare l’Atlantico, per gettare un nuovo tipo di bomba sopra questo luogo strategicamente fondamentale, usato da Stati Uniti e Gran Bretagna per rifornire le loro navi prima del lungo viaggio fino alla Francia e il resto del Vecchio Continente. Una storia che parve tanto convincente, da dare inizio a diversi sforzi di evacuazione, mentre coloro che erano a conoscenza del verso svolgersi dei fatti, continuavano a scavare nel tentativo di salvare parenti, vicini ed amici semi-sepolti dalle macerie. Poiché la realtà era che la causa del disastro di Halifax, la maggiore esplosione prodotta dall’uomo fino a quel preciso momento della storia, era stata causata da un evento non ripetibile, ormai decorso nel luogo più drammatico della memoria. Poiché si era trattato di null’altro, che uno scontro tra due navi. Una delle quali, purtroppo, era la SS Mont Blanc. La peggiore. Fra tutte, quella deputata dalle forze armate francesi per andare a rifornirsi presso la città di New York, di un carico di TNT, acido picrico, benzolo e nitrocellulosa, la sostanza dall’alto potenziale esplosivo nota comunemente come fulmicotone. Ora, perché a un vascello tanto pericoloso in caso d’incidente fosse stato permesso di accedere al porto più interno della città è presto detto: verso la fine del 1917, all’apice della grande guerra, le navi di rifornimento intercontinentali avevano iniziato a subire i reiterati assalti degli U-Boat provenienti dalla Germania, costringendo le potenze alleate ad organizzare le spedizioni con il sistema dei convogli. Il che significava che uno di questi vascelli, prima di affrontare la traversata, doveva spesso sostare in un porto amico fino all’arrivo della scorta. Presso un luogo che fosse, senza la minima ombra di dubbio, del tutto sicuro. E Halifax aveva un primato in questo: la sottile via d’accesso al porto, ovvero lo stretto canale naturale tra la zona centrale e il distretto antistante di Darthmouth, era stata infatti protetta da una coppia di reti anti-sommergibili, che ogni sera venivano sollevate, impedendo nominalmente l’accesso a qualsivoglia ospite indesiderato. All’arrivo di una nave d’importanza logistica come la SS Mont Blanc, quindi, a nessuno sarebbe venuto in mente d’impedirgli l’accesso, lasciandola in balìa dell’eventuale e subdolo assalto nemico. Del resto, innumerevoli altre volte ciò era stato fatto senza alcun tipo di conseguenza…

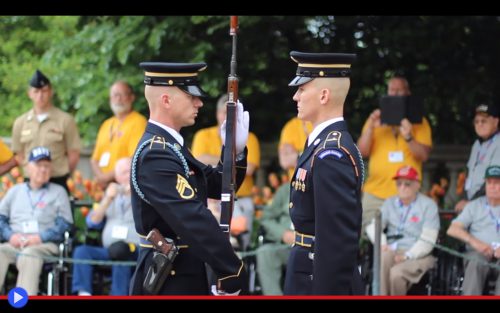

Lo spettacolo dell’ispezione dei fucili sulla tomba del milite ignoto

Un rituale simile a una danza, permeato di un rigore marziale talmente estremo da sembrare quasi una parodia. Eppure non c’è niente di facéto, nella complessa sequenza di gesti, che ricordano vagamente le movenze di una coppia di robot, condotta dalla sentinella di ricambio e il suo ufficiale sovrintendente presso il più famoso monumento del Cimitero Nazionale di Arlington nello stato il cui motto è “Sic semper tyrannis” – la Virginia. Fronteggiandosi a distanza ridotta, nella versione formale di un atteggiamento che è tipico del sergente con la sua recluta o sottoposto, il temporaneo addetto alla veglia perenne sblocca l’otturatore della sua carabina a ripetizione M14, un’arma in uso dai tempi della guerra del Vietnam, segnalando che è pronto a passarla nelle mani del suo presunto superiore. Soltanto presunto perché, secondo le celebri usanze del Terzo Reggimento di Fanteria dell’Esercito “La Vecchia Guardia” figura quella per cui durante questa importante mansione simbolica a loro assegnata, la sentinella in questione non presenti nessuna mostrina sulla sua divisa. Ciò per non risultare superiore in grado ai soldati senza nome sepolti sotto il pesante parallelepipedo di marmo, qualunque fosse stato il loro grado al momento del decesso. Il suo supervisore quindi, che invece mostra chiaramente la sua appartenenza alla categoria degli staff sergeants (sergenti di squadra) riceve il fucile senza il bisogno che venga spesa una singola parola, seguendo un copione messo in pratica molte migliaia di volte. Fissandone il proprietario con sguardo intenso, inizia a rigirarselo per le mani, in un crescendo di movimenti scattosi che presto diventano vere e proprie piroette. Quindi lanci e prese al volo, mentre la testa si piega, per pochi secondi, al fine di osservare di volta in volta il calcio, il mirino, la canna… In una profusione di quelle che risultano essere più che altro, delle mere formalità. Perché il lungo periodo di apprendistato, nonché l’assistenza costante delle nuove leve, assicura ogni giorno che la divisa e gli altri segni di riconoscimento della Sentinella siano non soltanto immacolati, ma aderenti ad un principio che il credo del reggimento riassume facilmente nella coppia di termini: “perfezione assoluta”. Ogni mostrina, medaglia o insegna viene resa splendente come al momento della sua fuoriuscita dalla fabbrica, le parti in cuoio della cinta e gli stivali vengono trattati con abbondanti quantità di lucido, il benché minimo filo fuori posto viene eliminato con la fiamma purificatrice dell’accendino. Fino al momento in cui, puntualmente ogni mezz’ora (tra l’1 aprile ed 30 settembre) oppure ogni ora in inverno, o ancora ogni due negli orari in cui il cimitero di Arlington è chiuso al pubblico, dopo il tramonto del Sole, la guardia emerge dalla sottostruttura del cenotafio in marmo, iniziando la sua ronda rispondente, anch’essa, ad una precisa serie di movimenti: 21 passi, quindi 21 secondi sosta, seguìti dal cambio di spalla dell’arma e il voltarsi verso una diversa direzione cardinale. Il fucile dovrà sempre rimanere nella spalla esterna rispetto al monumento, per simboleggiare la prontezza del soldato nel reagire ad eventuali minacce rivolte verso di esso. Anche questa ricorrenza del numero 21 è molto significativa: in ambito marittimo, sono riconosciuti tradizionalmente diversi saluti con i cannoni rivolti all’avvicinarsi di un ufficiale a terra o di una seconda imbarcazione con superiori a bordo, tra i quali quello di maggior prestigio richiedeva l’impiego di ben 21 bocche da fuoco; ovvero tutte, nessuna esclusa, quelle presenti su una nave di linea, dimostrando il temporaneo disarmo e quindi l’assoluta assenza d’intenzioni ostili. La Sentinella è chiamata a riprodurre tale sequenza numerologica senza l’uso di alcun tipo di polvere da sparo anche perché, secondo l’usanza, il suo fucile è mantenuto scarico durante l’intero estendersi della guardia.

Questo particolare passaggio dell’ispezione del fucile è una precisa componente del rituale che viene effettuata ogni volta, benché risulti essere più o meno dettagliata, ovviamente, a seconda che sia presente un pubblico oppure no. È comunque considerato molto importante che l’arma sia sempre pronta all’uso, nel caso in cui dovesse presentarsi una qualunque emergenza, previa rapida corsa verso il magazzino delle munizioni. L’importanza simbolica dell’arma simbolo della fanteria, così come la spada era stata un tempo per il cavaliere, è del resto un elemento primario della dottrina dei corpi militari americani…