Le acque del fiume Toyo erano ancora influenzate dal gelo notturno, mentre colui che le aveva sfidate nuotava silenziosamente mediante l’impiego di soli tre arti, con il braccio destro riservato tenere la spada al di sopra della testa. Alcune sagome dotate di lancia si stagliavano contro la luce tenue, al di sopra degli argini distanti. Torii Suneemon sapeva bene che una volta riusciti ad entrare nel castello di Nagashino, i Takeda avrebbero ucciso il suo signore, la sua famiglia e i suoi commilitoni, fino all’ultimo guerriero del clan Okudaira senza la benché minima esitazione. E immaginava fin troppo bene che cosa gli sarebbe successo, se l’avessero scoperto: “Nessuna pietà per i traditori” questo avrebbe enunciato Katsuyori, sotto molti punti di vista il degno figlio di suo padre, l’invincibile tigre Takeda Shingen. Ma il mandante di questa missione, Okudaira Nobumasa, evidentemente, non l’aveva vista a tal modo, quando alla morte della belva del Kai in circostanze sospette per il colpo di un cecchino di questo 1575 di sangue, aveva gettato gli stendardi nel fango, inviato alcuni messaggeri (al tempo non serviva altro) ed issato sopra i bastioni del suo seggio fortificato il triplo petalo di malvone del feudo di Mikawa, passando al servizio dei Tokugawa, e per loro tramite, del sovrano dei demoni Oda Nobunaga. Un uomo ammantato d’ombra, capace di uccidere persino coloro che avevano dedicato la loro vita alla venerazione del Buddha sopra le montagne ai confini del mondo. Ma cosa avrebbe mai potuto fare, un semplice ashigaru (servitore ausiliario) nelle vaste schiere di un daymio minore? Torii aveva dunque chinato il capo, e di nuovo messo la propria fiducia al servizio del Suo volere. Ma adesso, era giunta l’ora della fine. “Ciò che facciamo, riecheggia nell’eternità” Avrebbe detto qualcuno di lì ad un paio di decenni, Yamamoto Tsunetomo nel suo Hagakure, il testo sacro dei samurai. “Percorrere la via della spada significa scegliere sempre, tra la vita e la morte, la morte. Nient’altro è possibile.” E pur non avendo ancora sentito simili parole Torii aveva risposto, per primo, alla chiamata per la missione suicida: violare l’assedio dei rossi Takeda, al fine raggiungere gli Oda e i Tokugawa e avvisarli del pericolo corso dal castello di Nagashino. Se tutto fosse andato nel modo migliore, a quel punto le schiere del più crudele signore della guerra nella storia del Giappone avrebbero sorpreso alle spalle la cavalleria dei magnifici 24 generali dalla folta chioma, mentre si preparavano all’ultimo assalto, sterminandoli fino all’ultimo uomo! O almeno, c’era questa remota possibilità. Avendo cura di continuare a scrutare regolarmente il movimento dei soldati nemici, Torii Suneemon rallentò momentaneamente, per togliersi i capelli da davanti agli occhi. Mentre agitava le gambe in un moto simile a quello di un mulinello, la sua testa era perfettamente stabile. La presa sulla spada, più salda che mai. Se fosse stato necessario, avrebbe combattuto strenuamente prima di essere ucciso. Questa era la via del vero guerriero, che avesse del sangue nobile, oppure venisse dalla coltivazione dei campi o le barche dei pescatori, che fosse un apicoltore o il capo di una risaia. Proprio questo, lo distingueva dagli artigiani e i mercanti, orpello inutile delle città.

L’impresa semi-leggendaria del guerriero degli Okudaira, più volte rappresentata nell’arte, nel teatro e in innumerevoli drammi televisivi in costume, fu soltanto possibile perché il nuoto, a quell’epoca, era uno dei fondamenti stessi della tecnica e delle discipline guerriere. Lo era stato per molti secoli, da quando le forze dei Minamoto avevano trionfato a Dannoura nel 1185, con la più grande vittoria navale mai conosciuta dagli storici giapponesi, condannando gli odiati Taira ad affogare nelle acque della baia di Shimonoseki, dove si diceva che fossero stati trasformati per volere degli dei in granchi. Il castello di Nagashino sorgeva infatti alla convergenza tra due fiumi, il Taki e l’Ono, che si univano a ponente formando il vorticoso corso del Toyo. Questo tipo di ricerca paesaggistica non era rara nella costruzione delle fortificazioni dell’epoca Sengoku, che tendevano a sfruttare l’acqua per proteggere i lati più esposti o limitare l’investimento necessario a costruire il terrapieno principale, su cui erigere le mura costellate di feritoie. Proprio per questo il Suijutsu (水術 letteralmente: tecnica del nuoto) era fiorito attraverso la tipica pletora di scuole e interpretazioni, che si affollavano nel proporre la soluzione ideale all’attraversare un corso d’acqua a cavallo, in armatura o con l’intera attrezzatura di un guerriero che si preparava all’assalto. Che includeva, naturalmente, il vestiario da guerra: un insieme di ferro, stoffa e bambù, che poteva talvolta superare il peso di 30 Kg armi escluse, tanto inferiore a quello di un’armatura a piastre europee. Eppure, gettate un cavaliere del nostro Medioevo in un fiume, sono poche le probabilità che quello riesca a raggiungere l’altra sponda. Questo vuole lo stereotipo e certamente, così deve essere stato. Qual’era, dunque, la differenza? Una, soprattutto: che il Giappone era sempre stato, e per sempre sarà, un insieme di isole, permeato e separato dalle acque del mare, nonché caratterizzato da un profilo idrografico particolarmente complesso ed interessante. Non era perciò assolutamente possibile pensare di montare una campagna bellica senza fare nuotare, prima o poi, i propri soldati…

battaglie

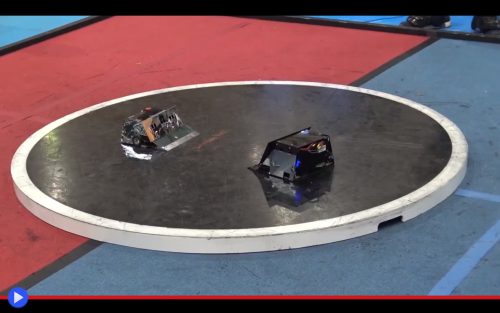

La frenetica battaglia dei micro-sumo

Il celebre Yokozuna noto come Kitanosato, ormai prossimo alla fine della carriera, valutò la sua collocazione nel centro del dohyo, il sacro cerchio entro cui si sarebbe svolto il combattimento. Dinnanzi a lui, il massiccio Takanozan, pesante il doppio di lui, dai lineamenti marcatamente est europei. Dietro il suo nome di battaglia dal suono tradizionale, l’inaspettata verità: questo guerriero è un polacco. “Proprio così” pensò Kitanosato con un vago senso di nostalgia: “Finiti sono i tempi in cui raggiungere lo status di più grande lottatore del Giappone, ti rendeva automaticamente il più forte del mondo.” Anche questo è il progresso, e lo accoglieremo con gioia. Se significa che lo sport supremo non dovrà perire. L’arbitro, vestito in giacca e cravatta invece che con la divisa da gyōji risalente all’epoca del medioevo Ashikaga scrutava impettito la scena, quando d’un tratto inviò il segnale d’inizio, attraverso uno speciale telecomando a raggi infrarossi. Takanozan, senza esitare neppure un attimo, spalancò le braccia nodose aprendo le sue “mani” a mò di bandiere samurai, sperando così d’ingannare, quindi spingere l’avversario. Nelle prime fasi del torneo questa tattica l’aveva reso imbattuto, eliminando molti fieri guerrieri provenienti dai cinque continenti. Ma Kitanosato, in quel momento, ebbe un’ispirazione: i lunghi anni di pratica gli avevano infatti insegnato che i lottatori più massicci avevano la tendenza a caricare immediatamente con la furia del Drago, senza impiegare la scaltrezza e l’agilità della Fenice. Quindi, il veterano di 1.000 battaglie fece un rapido passo di lato, mentre il treno in corsa del suo nemico sbuffava e gridava la furia disarticolata. Portato spietatamente innanzi dal principio fisico dell’inerzia, il lottatore polacco frenò le sue membra gommate nel tentativo di fermarsi, Ma talmente ingente era la forza infusa nella sua carica, e così massiccia la forma della sua scocca, che non riuscì in alcun modo a farlo. Inciampando nel bordo del dohyo, Takanozan subì un cappottamento, mentre lo sportello delle batterie si apriva e quest’ultime rotolavano via, lontano. Una vittoria su tutta la linea. In quel preciso istante, Kitanosato si rese conto di aver difeso il titolo con successo, nell’anno del suo ultimo exploit. A quel punto per festeggiare, iniziò la sua danza di guerra a 5 metri al secondo, rimbalzando come la pallina di un flipper fuori misura tutto attorno al tondo biancastro che definiva il momento più importante della sua vita. Forse, dopo tutto, l’unico che contasse qualcosa tra un’accensione e l’altra. “Winner: Japan” dichiarò l’altoparlante. Il pubblico della prestigiosa arena del Ryōgoku Kokugikan, per una volta, gridava la sua esultanza come fosse indemoniato dallo spirito del Dio Hachiman-jin/Yahata no kami…

Ci sono molti motivi per cui i robot rivestono un ruolo di primo piano nella cultura del Giappone: perché sono moderni, complessi, ingegneristicamente rilevanti. Perché richiedono abilità nella costruzione, ed ancor più cognizioni per raggiungere lo stato di grazia di un impiego ideale. Ma il loro significato più profondo, a mio parere, va rintracciato nella religione. Quella tradizionale di un popolo, secondo cui gli oggetti e i luoghi possono essere infusi di spiriti (o kami) la cui natura elude la mera esistenza umana. Secondo la religione dello shintoismo, in cui non esiste altro aldilà che questo stesso mondo, sperimentato attraverso il residuo postumo del reikon, la nostra anima immortale. E il folklore di questo paese è pieno di miti in cui una statua o un pupazzo prendono vita, per correggere un torto o compiere il volere postumo di colui che li aveva un tempo posseduto. Occasionalmente, lo stesso succede con gli animali (vedi le derivazioni mostruose di cani e gatti, che tanto spesso diventano protagonisti dei moderni cartoni per la Tv). La questione del robo-sumo, tuttavia, trova una collocazione altamente specifica e piuttosto diversa dall’usuale. Niente, in questi design, risulta effettivamente essere concepito per suscitare un senso di grazia e simpatia. Troppo importante, e impossibile da ignorare, è il richiamo possente della vittoria. Ci sono molte variazioni progettuali, ma tutte basate sullo stessa filosofia di fondo: essere il più rapidi, piccoli e forti possibili, con un’altezza dal suolo tale da impedire il passaggio di un singolo foglio di carta. Un po’ come nel celebre e mai dimenticato programma British degli anni ’90, Robot Wars. La quale tecnica non esclude, naturalmente, una certa quantità di fantastiche trasformazioni al momento in cui si riceve il segnale del Via.

Di tali impreviste meraviglie se ne possono osservare diverse, insieme alle alternative più tradizionali, in questo formidabile montaggio di molti video reperiti online, messo insieme dall’utente Robert McGregor (Twitter: @id_r_mcgregor) con il titolo di ロボット相撲 (Robotto Sumō) in cui la rapidità quasi frenetica del montaggio si specchia nello stile del combattimento tra i piccoli protagonisti della scena, per lo più appartenenti alla categoria internazionale robotica del cosiddetto Mega Sumo, dalla misura massima di 20×20 cm complessivi. Mentre le alternative ancor più piccole possono ridurre la questione fino ai 2,5 cm di lato, passando per diversi scalini intermedi. Sarà dunque evidente come la versione robotica di questo sport abbia poco o niente ha da spartire con la sua controparte umanoide, non basandosi neppure in parte sulla preparazione fisica e dietistica che consente di aumentare a dismisura la resistenza del proprio baricentro innato. Soltanto l’obiettivo, resta lo stesso…

Dietro il forte più famoso dei mari europei

Saldamente impresso nella memoria dei bambini degli anni ’90, quando ancora la Tv francese veniva trasmessa in chiaro fino alla nostra penisola del Mediterraneo, l’imprendibile fortino ha una forma perfettamente riconoscibile. Tondeggiante, compatto, con innumerevoli feritoie da ciascuna delle quali, un tempo, sarebbero emersi altrettanti cannoni. Ma basta gettare uno sguardo sulle foto satellitari di Google Maps, per scoprire come oltre 20 anni di inquadrature, in effetti, non tendessero mai a mostrare l’intera storia della faccenda. Perché dietro la costruzione a pianta ovale come una sorta di piccolo Circo Massimo, se vista da terra, ovvero sul lato ovest, c’è una struttura vistosamente quadrata, usata dalla produzione per approdare in sicurezza, portare i macchinari e il materiale necessari a realizzare quello che potrebbe essere descritto come il primo dei reality show. Stiamo parlando in parole povere di un jackup, la prima e più semplice delle piattaforme marittime, un tempo impiegata per l’estrazione delle risorse energetiche del mare: nient’altro che uno scafo con quattro zampe estensibili, che possono essere posizionate saldamente sul vicino oppure distante fondale. E quindi regolate, affinché la sovrastruttura del battello possa essere elevata a piacimento in base alle necessità, come quella di raggiungere, per l’appunto, un punto d’approdo concepito per l’impiego di antichi e possenti galeoni. E non è certo questo l’unico segreto ignoto al senso comune, tra i molti associati al possente Fort [de] Boyard…

È una problematica realtà sempre presente nella mente di un buon generale, il fatto che la costruzione di un arsenale rappresenti una risorsa bellica di primaria importanza, ma anche un punto debole per il paese che dovrà sfruttarne le risorse in battaglia. Così ogni deposito bellico della storia di Francia, e soprattutto così quello di Rochefort, il principale punto di riarmo, protezione e rifugio per l’intera flotta dei mari occidentali, dall’epoca del Re Sole fino alla sua chiusura nei tempi moderni, quasi tre secoli dopo nel 1926. Un luogo apparentemente arbitrario sulla costa dell’Atlantico, nella regione della Nuova Aquitania, fra le città di La Rochelle e Royan. Ma che costituiva, fin da principio, la base di un piano che l’avrebbe reso del tutto inaccessibile agli eterni nemici inglesi, a patto che il principale sogno architettonico dell’epoca potesse finalmente realizzarsi, grazie alla collaborazione di due grandi ingegneri, Benjamin Descombes e Sébastien Le Prestre de Vauban. Già rinomato progettista di resistenti fortificazioni marittime, il primo, e la singola più importante figura tecnica alla corte di Francia, il secondo, inventore tra le altre cose del concetto stesso di assedio scientifico, e delle sole fortificazioni “alla moderna” che potessero sperare di resistergli per la maggiore gloria del Re. L’idea dunque prevedeva la costruzione di due forti con batterie di cannoni, sulle isole d’Aix e d’Oléron, dinnanzi al punto d’approdo, se non che, col procedere dei lavori, fu d’un tratto segnalato un fondamentale problema: il tratto di 5 Km tra l’una e l’altra era sufficientemente largo perché un’intera flottiglia britannica, assumendo una formazione in colonna, potesse passare indisturbata e raggiungere l’arsenale di Rochefort. E la fortunata conformazione geografica di questo luogo sarebbe risultata del tutto inutile, agli occhi di ogni parte coinvolta, se non fosse stato per la trovata ingegnosa dello stesso Descombes: sfruttare una secca presente nel fondale tra le due terre emerse, nota ai naviganti col nome di loin Boyard, per costruire le fondamenta del singolo forte più incredibile che il mondo avesse mai visto. Un castello essenziale, come la torretta di un gigantesco sommergibile, che gettasse la sua ombra sul mare. Se non che il grande Vauban, a questo punto, espresse la sua opinione, facilmente riassumibile con la citazione diretta: “Sire, sarebbe più facile afferrare la Luna coi denti che costruire in un tale luogo…” Troppo friabile risultava essere, a suo parere, il terreno sottostante, e un’impresa al inumana trasportare i materiali fino alla loro ultima destinazione. Era semplicemente impossibile che nell’attuale ordine delle cose, costruito sulla suprema ragionevolezza e la fiducia del re nei confronti dei suoi nobili consiglieri, si potesse approdare all’effettiva messa in opera di un simile, illogica meraviglia. Il progetto, nonostante le premesse, venne dunque dolorosamente abbandonato.

L’unica creatura in grado di decapitare un calabrone giapponese

La guerra. La guerra non cambia mai. Che si tratti del conflitto tra nazioni umane, o lo scontro spontaneo tra forze contrapposte della natura, quali il fuoco e l’acqua, la terra e il vento, le radiazioni solari e il campo magnetico del nostro pianeta. Le piante si scontrano per la conquista del loro spazio vitale, abbarbicandosi l’una all’altra con tutta la furia e la forza concessa dall’insistere delle radici. E così fanno, spesse volte, gli animali. Con un’importante differenza: la rapidità. Quando l’intera sopravvivenza della tua intera genìa, regina, figli e prossime generazioni, deve realizzarsi nei pochi mesi che vanno da inizio aprile al settembre successivo, non puoi assolutamente affidarti alla diplomazia, alle buone maniere, alla capacità di convincere il tuo prossimo. Tutto quello che ti resta è farti avanti con le mandibole bene aperte, sperando di chiuderle sul collo di qualcuno. In altri termini, le vespe non conoscono pietà. In modo particolari, quelle appartenenti alla specie Vespa mandarinia, che con i loro 5 cm di lunghezza medi costituiscono il singolo imenottero volante più imponente al mondo. E grazie alla maschera arancione della loro testa, minacciosamente triangolare, anche il più simile a un guerriero samurai. L’aspetto estetico, del resto, non è l’unico punto di contatto con i lunghi conflitti pregressi e le guerre civili dell’arcipelago, dove l’insetto risulta maggiormente diffuso: poiché quando simili creature scendono sul campo di battaglia, lo fanno in massa, per liberare il proprio territorio dalla presenza di un clan sotto il vessillo avverso.

In una serie di esperimenti condotti da Yoshimoto et al. nello studio Factors affecting behavioral interactions among sap-attracted insects (2009) è stato dimostrato come nessun’altra specie di vespa possa competere con la furia combattiva della mandarinia, che si è dimostrata perfettamente in grado di annientare la hisuzumebachi (vespa principessa) la V. analis (vespa malese) e persino la V. crabro, il velenosissimo e sempre temuto calabrone europeo. Quando giunge il momento di combattere l’andamento è sempre pressoché lo stesso: una singola perlustratrice giunge presso il nido nemico. Osserva lo stato dei fatti e quindi, giudicata intollerabile la situazione, rilascia gli specifici feromoni in grado d’indicare ai suoi parenti il piano esatto di battaglia. Che poi consiste, semplicemente, nel raggiungerla e iniziare a fare ciò che gli riesce meglio. Con un ronzio feroce, diverse decine di guerriere dell’alveare sotterraneo piombano presso l’ingresso principale del nemico. Quindi, con estrema noncuranza, iniziano a catturare gli individui di passaggio, stritolandoli con tutta la forza delle loro fibre muscolari chitinose. Ogni vittima viene accuratamente fatta a pezzi, e il suo torace riportato fino a casa, come una sorta di macabro trofeo. Dove dovrà essere completamente masticato, fino alla produzione di una fine poltiglia, che costituisce l’unico cibo consumato dalla larve del terribile animale. Poi, una volta sazie, iniziano la seconda fase: il più totale massacro, affinché, potrebbe sembrare, non restino testimoni. Ma il qui presente video dello Smithsonian risponde ad un quesito che forse, non ci eravamo mai posti: cosa succede se la percepita invasione del territorio avviene ad opera di una seconda comunità di vespe giapponesi? Dopo tutto, nel momento finale della migrazione, quando tutte le operaie sono già decedute, e così pure i maschi, le nuove regine fecondate volano fino a 100 Km/h in un solo giorno, alla velocità di fino a 40 Km/h, poi si rifugiano nel buco abbandonato da un piccolo mammifero o un pertugio architettonico dismesso. Dove, nel giro di pochi giorni, producono una quarantina d’uova. A tali ritmi, la sovrapposizione è un rischio molto reale. Che conduce, inevitabilmente, alla catastrofe finale.

La Vespa Mandarinia, che in natura vive soprattutto nei boschi e sulle alture, non ha particolari nemici naturali, e neppure infastidisce quotidianamente l’uomo. Troppo remoti, e selvatici, sono i luoghi in cui opera il suo brutale imperialismo a strisce gialle e nere. C’è soltanto un avversario in grado di metterla direttamente in difficoltà, dunque: lei stessa.