Ci sono sempre almeno due versioni di ogni storia. Guarda qui, ad esempio: Mike Stinnet, intagliatore oregoniano, che scolpisce da un ramo di pino l’ennesima versione della sua specialità d’artista, un magnifico bastone da passeggio attorno a cui si attorciglia l’essere scaglioso, uno strisciante, dragonesco diamantino americano. In quegli occhi di crotalo, che osservano lo spettatore di rimando, non si può fare a meno di percepire la passione di quell’uomo per la natura, la sua capacità di osservazione, l’ineccepibile abilità manuale e pazienza che hanno portato, di concerto, alla creazione di un tale oggetto senza pari. Ma osservando quella cosa da un’angolazione trasversale, che la metta in controluce contro lo splendore della tradizione, sarebbe difficile non tornare con la mente a un mito ancestrale, che costituisce poi la base di moltissime tra le dottrine religiose del presente. Si narrava infatti, già da un epoca lontana, che di un dì fatale lo stregone camminasse lungo il Grande Fiume dell’Egitto senza tempo, il sacro Nilo. E che in prossimità di una radura, d’un tratto, egli scorgesse due serpenti che lottavano tra loro, offuscati dall’ira insensata di una folle situazione. Decise allora, Ermete Trismegisto (ebbene si, lo chiamavano “Il tre volte grande”) di frapporre la propria verga del comando tra le bestie, e pronunciare un incantesimo mirato ad acquietare i loro piccoli cervelli rettiliani, che d’un tratto acquisirono la conoscenza. E assieme a quella, la riconoscenza, per decidere di entrare permanentemente nella vita del benefattore umano, facendosi tutt’uno con il suo strumento in grado di modificare il regno naturale. Un bastone, due serpenti: ciò che nacque, in tale situazione, fu il principio e l’omega di ogni attrezzo apotropaico, ovvero l’equivalenza non-violenta della spada del soldato, della lancia della guardia o della mazza del bandito. L’oggetto mistico che un giorno si sarebbe trasformato nel bastone delle cerimonie più solenni, il pastorale di ogni vescovo e del papa.

Eppure nel frattempo, poiché come dicevamo a questo mondo ogni vicenda può essere voltata su se stessa, alcuni spostano la storia in Grecia, e allo stregone preferiscono sostituire una divinità. Il figlio di Zeus (ma tu guarda!) e della pleiade del monte Cillene, detta Maia per gli amici. E definita, invece, “mamma” da costui, Ermes il messaggero, che l’iconografia voleva ben fornito di apparecchiature: sandali alati, per fluttuare fino alla distante meta, l’elmo di Ade per farsi invisibile, il quale fu donato poi a Perseo per l’argonautica missione, assieme al falcetto di Zeus, invero un’arma degna di un eroe. Ma in aggiunta a tali cose, e certamente ancora più importante, c’era questa verga asserpentata e simbolo dei messaggeri, dotata del potere di far spalancare pressoché qualunque porta. Non tanto in funzione di un potere magico (che comunque, certamente, aveva) ma per la sua valenza simbolica riassumibile nel fondamentale concetto: “Come queste serpi, che cessarono l’ostilità reciproca, io non porto qui il princìpio di aggressione. Ergo, fatemi passare.” E in forza del Caduceo, così fu.

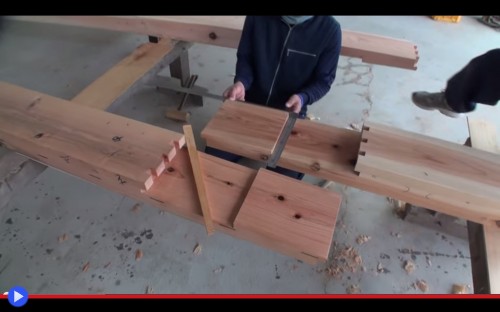

A questo punto, sarebbe certamente lecito notare la fondamentale discrepanza: “Ma questi bastoni,” Esclamereste: “Hanno un singolo serpente, non due!” Ecco…Si tratta di una storia alquanto interessante, tra l’altro collegata ad un fraintendimento molto antico, che elesse a simbolo della medicina, guarda caso, il bastone sbagliato! Perché successe successivamente, attorno al terzo/quarto secolo a.C, che un altro figlio di Zeus decidesse di essere al pari del proprio sommo genitore. Corteggiando e conquistando, senza un minimo di sforzo, niente meno che la figlia di re Flegias, la principessa Coronide della Tessaglia. E che da essa, senza falla, avesse un figlio detto Asclepio/Esculapio, per gli amici: il solo ed unico dio della guarigione. E fu proprio costui, crescendo, ad acquisire una seconda verga, del tutto simile a quella costruito dall’americano Stinnet, cioé dotata di una SINGOLA serpe attorcigliata. La quale aveva un piccolo, insignificante potere: resuscitare i morti, ah. Ah.