Immaginate le possibilità offerte da un materiale straordinariamente resistente all’usura, impervio alla forza degli elementi, totalmente non permeabile e del tutto incapace di contaminare il cibo. Non c’è bisogno di fare particolari sforzi, dato che già esiste: si tratta della plastica, uno dei miracoli tecnologici del XX secolo, capace d’indurre significativi cambiamenti nella struttura e metodologie operative della società umana. Provate a pensare adesso solamente per un attimo al destino di quest’ultima, in un’epoca durante cui simili sostanze, estremamente economiche e immediate da produrre, dovessero risultare al tempo stesso difficili da riciclare, smaltire o far sparire in altro modo dal ciclo ricorsivo della natura. Di nuovo, a entrare in gioco non sarà la vostra fantasia, bensì il senso critico di chi è capace di guardarsi intorno ed osservare il mondo per quello che realmente è. Sulla base di dove siamo, e la direzione verso cui ci sta portando la deriva degli irrimediabili eventi. È stato calcolato, a tal proposito, come la quantità di plastica prodotta a partire dagli anni ’50 abbia raggiunto le 8.300 tonnellate complessive, di cui soltanto il 9% è stato riutilizzato, mentre la rimanente parte è finita negli oceani, sottoterra, nelle discariche o bruciato, con conseguente contributo all’accumulo di gas venefici nell’atmosfera del nostro pianeta. Il che sottintende ormai da molto tempo, nell’opinione di molti, la ricerca di un valido approccio per contenere, o quanto meno ridurre la rapidità peggiorativa del problema.

Un proposito, questo, alla base del progetto di ricerca autogestito indetto nel corso del 2018 dalla Prof.ssa Sandra Pascoe, ricercatrice di Biotecnologia presso l’Università del Valle de Atemajac a Zapoata, Messico, capace di coinvolgere una buona parte dei suoi studenti ed alcuni colleghi, per la creazione di un nuovo materiale che sia al tempo stesso economico e in qualche modo meno “perfetto” dei polimeri attualmente in uso, svanendo se lasciato esposto alle intemperie o l’acqua nel giro di pochi giorni o al massimo qualche settimana. Idea nata, originariamente, grazie all’osservazione della naturale viscosità di una sostanza tutt’altro che rara nel suo paese d’appartenenza: il cosiddetto succo di nopal, ovvero l’estratto commestibile di piante appartenenti al genere Opuntia, comunemente identificate in Italia con il termine omnicomprensivo di fico d’India. E questo nonostante si tratti, effettivamente, di un tipo di piante provenienti proprio dal continente americano, già coltivata in modo sistematico dalla civiltà degli Aztechi. La specie più comune dell’O. ficus-indica in particolare è nota per la sua capacità, spesso problematica, di crescere pressoché dovunque in Messico e l’intera parte meridionale degli Stati Uniti, invadendo spietatamente parchi pubblici, giardini e i dintorni urbani, causando non pochi problemi a chiunque ami fare scampagnate, particolarmente se accompagnato dal proprio incauto amico a quattro zampe, l’imprudente cane. Ed ecco la ragione per cui negli scorsi mesi, proprio i cladodi (foglie carnose/spinose) di tale pianta sono stati sistematicamente spremuti e messi ad asciugare nel laboratorio dell’università, prima di essere modificati tramite l’aggiunta di vari tipi di sostanze e additivi, finché stanchi di attendere un risultato che sembrava non avvicinarsi, le plurime menti coinvolte sono prevedibilmente passate ad altro. Tutte ma non lei, la Prof.ssa Pascoe , che lungi dal lasciar sfuggire il fulmine dell’intuizione di partenza, ha continuato stolidamente ad impegnarsi verso il raggiungimento di quella bottiglia metaforica capace d’intrappolarlo per il misurabile vantaggio di tutti. Finché al suo ritorno dopo la manciata di giorni previsti per mettere alla prova l’ennesima miscela, non è andata a sollevare ancora una volta il grumo disposto sul suo tavolo. Per vederlo rimaner compatto, seguendo con modalità indivisa il ben preciso movimento indotto dalla sua mano…

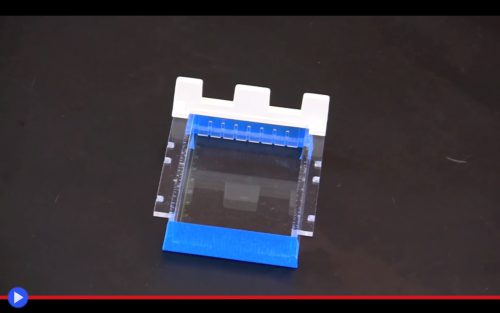

L’effettiva composizione e natura degli additivi usati per creare questo nuovo tipo di biopolimero, attualmente in attesa di essere brevettato nella sua nazione di provenienza, sembrerebbero essere ancora comprensibilmente protetti dal segreto industriale. Una rapida ricerca su Google in merito all’operato della Roscoe, tuttavia, permette d’individuare nel breve studio Producción y Caracterización de Películas de Biopolímero de Nopal Opuntia ficus-indica (marzo 2019) la menzione di una misteriosa proteina, il non meglio specificato “plastificante” a base di glicerina e un qualche tipo di cera naturale, aggiunti al succo di cactus prima che l’insieme venga sottoposto al procedimento del gel-casting, consistente nella trasformazione, attraverso l’evaporazione del contenuto liquido, di un particolare fluido colloidale bifasico chiamato per l’appunto il gel. Che una volta trascorso un periodo di fino a 10 giorni all’interno di uno stampo scelto sulla base dell’effettiva necessità, tenderà a diventare solido, resistente, malleabile e ragionevolmente resistente. A meno che non venga gettato, come fin troppo spesso càpita, nelle immisurabili distese acquee del vasto mare. Ed anche in quel caso, la plastica di nopal presenta un innegabile punto a suo favore: il fatto di non vedere l’uso, nel corso di nessuna delle fasi relative alla sua messa in opera, di alcun tipo di sostanza tossica, risultando effettivamente commestibile anche da parte dell’uomo. Una proprietà estesa, per inferenza, anche a tutti quei pesci ed altre creature marine che notoriamente tendono a perire, oltre le soglie della nostra era, per l’ingerimento accidentale e ripetuto di particelle soltanto parzialmente scorporate delle nostre confezioni gastronomiche, posate mono-uso, cannucce e gli altri problematici lussi dell’odierna compagine industrializzata.

Detto questo, il concetto di un biopolimero basato sugli amidi naturali di provenienza organica non è certamente nuovo, come esemplificato dal relativo successo di una delle primissime espressioni commerciali della plastica, quella Galalith prodotta nel Regno Unito a partire dal 1899, grazie a una trasformazione chimica della caseina contenuta nel latte vaccino. La quale aveva, tuttavia, un problema: l’innata porosità capace di renderla sostanzialmente inadatta a molti degli impieghi delle alternative tecnologiche successive o coéve, consistenti essenzialmente nella protezione o conservazione delle nostre scorte di cibo. Come ogni altro potenziale sostituto “responsabile” ai semplici polimeri basati sul petrolio (vedi ad esempio il moderno discendente PLA o acido polilattico) che proprio in funzione della sua natura biodegradabile, non potrà mai e poi mai venire collocato a lungo termine in contesti industriali di qualsivoglia tipo, pena la disgregazione sistematica dello stesso a una distanza imprevedibile di tempo. Basti aggiungere a questo il costo produttivo generalmente maggiore rispetto all’approccio sintetico, nonché la tendenza del cliente finale, largamente comprovata, a preferire prodotti in plastica non riciclabile e/o riciclata, per avere un quadro piuttosto drammatico di quello che potrebbe riservarci, a breve o medio termine, il futuro tecnologico della nostra specie.

Nel frattempo, la ricercatrice messicana laureata in ingegneria sembrerebbe lungi dall’essere rimasta con le mani in mano. Una volta completato il processo di laminazione dell’intruglio a base di spremuta di fico d’India, ha infatti iniziato a sperimentare una diversa specie, non commestibile fatta eccezione per il frutto, dello stesso genere di piante: l’Opuntia megacantha. Questo al fine di garantire che un’industria redditizia e pervasiva come quella della commercializzazione gastronomica non potesse soprassedere sulla valida opportunità offerta dalla sua scoperta, favorendo un’ipotetica diffusione futura di questo nuovo tipo di plastica, così propensa a dissolversi una volta completato il suo compito originario. O almeno, questa sarà l’idea di partenza! Poiché come dicevamo i potenziali ostacoli da superare, e le domande a cui rispondere, sembrerebbero affollarsi ancora ai margini della questione… Qual’è la durata d’immagazzinamento di una simile sostanza, prima che inizi a disgregarsi in modo prematuro? Quanto dovrebbero aspettarsi di spendere le aziende produttrici per poter disporre, in quantità sufficiente, dei non meglio specificati materiali o reagenti usati nel corso del processo produttivo?

E soprattutto, in quale modo potrebbe riuscire a sopravvivere una società contemporanea privata per sua scelta della natura indistruttibile, ultra-resistente ed economica di uno dei pilastri stessi del suo sistema dei materiali di uso comune? Scenario esemplificato dalla soluzione alternativa di eventuali enti o gruppo ambientalisti, come è stato già tentato più volte, che dovesse riuscire a creare in laboratorio il mitico e paventato batterio effettivamente capace di fagocitare i polimeri, indipendentemente dalla loro composizione chimica interna. Alla diffusione del quale riusciremmo assai probabilmente a scoprire, nel volgere di un tempo orribilmente breve, quanto del nostro odierno benessere venga garantito a discapito dell’integrità e purezza di ciò che ci sostiene, avendo anticipato la nostra stessa esistenza nell’Universo.