Nell’esperienza di percorrere questa particolare forma di deserto, inteso come vasto spazio disabitato e non del tutto arido a differenza del più remoto entroterra, la parte sud-ovest dell’Australia può talvolta offrire modo di sperimentare il più imprevisto legame tra il concetto di miraggio e il mondo materiale della natura interpretata dall’occhio umano. Una mera conseguenza dell’alzare il proprio sguardo verso l’orizzonte, all’indirizzo delle intricate diramazioni di un albero di Jarrah solitario, per scorgere una luce lievemente cangiante ai margini delle sue foglie lanceolate. Nient’altro che un effetto, più o meno diretto, dell’accesa luce solare che batte contro l’emisfero meridionale, producendo riflessi variabili tra il verde acceso, il rosso e lievi sfumature dorate. Eppure è stato dimostrato già nel remoto 2013, a partire da una ricerca condotta per conto dello CSIRO (Organizzazione di Ricerca Scientifica e Industriale del Commonwealth) dal geochimico Dr. Mel Lintern, che il più prezioso dei metalli fin dall’epoca remota della nostra civilizzazione fa realmente atto di presenza in quelle foglie, in quantità infinitesimale ma sufficiente ad assolvere a uno scopo molto utile, per quanto ci è dato di comprendere in potenza.

La questione del metallo identificato con il codice elementale AU che si mescola ad un organismo vegetale, entrando a far parte del suo tronco, rami e soprattutto foglie, rientra in una categoria dello scibile senz’altro in grado di lasciare sorpresi: ciò perché, come tanto eloquentemente descritto dallo scienziato russo Vladimir Vernadsky nel 1926 all’interno del suo famoso saggio La Biosfera, l’ordine acquisito del nostro mondo prevede una precisa suddivisione tra sfera Biotica (gli esseri viventi) Abiotica (minerali ed altri elementi) e la Noesi (spazio dei processi cognitivi umani) ciascuna delle quali influenzata in maniera variabile dai nostri desideri e proficui intenti. Come è possibile dunque che una pianta, la più “passiva” forma di vita immaginabile, abbia il coraggio, per non dire l’arroganza di oltrepassare un simile confine, mescolando i suoi stessi geni a ciò che l’ordine della Creazione aveva precedentemente nascosto al di sotto della superficie percorribile dagli umani?

Ciò che il team dell’abile scienziato ha quindi appreso, percorrendo la via suggerita da un sospetto grazie all’analisi spettrografica di alcune foglie raccolte a campione con le potenti microsonde a raggi X del Sincrotrone Australiano di Melbourne, è che non soltanto ciò poteva avvenire, ma non avrebbe potuto mancare di farlo. Per il tramite delle specifiche caratteristiche di alcune specie tra le 700 attestate dell’albero più rappresentativo d’Oceania, prima fra tutte quella del succitato Jarrah (Eucalyptus marginata) con le sue radici capaci di spingersi, un poco alla volta, oltre l’impressionante profondità di 40 metri…

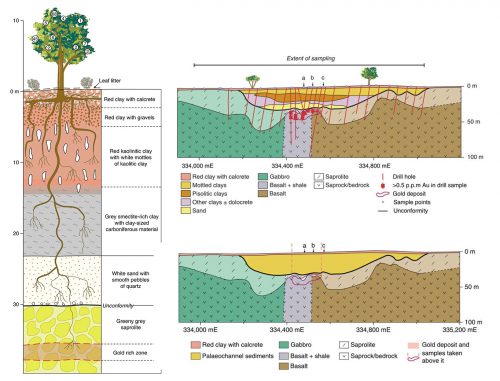

L’idea di approfondire la questione è dunque nata dalle specifiche caratteristiche del luogo preso in esame, ovvero i precedentemente accertati depositi aurei situati sotto le regioni di Freddo e Barns, non troppo distanti dalla città di Kalgoorlie, più volte inseriti in una logica d’estrazione mineraria e successivamente scartati perché troppo poco redditizi anche nella migliore delle ipotesi. Una questione, questa, che ha trovato riscontro in molte altre zone d’Australia, dove lo stesso studio del Dr. Lintern rileva un calo di circa il 45% della resa nel corso degli ultimi 10 anni: in parole povere, l’oro d’Australia si sta esaurendo. Il suo approccio risolutivo, dunque, parte da un concetto non del tutto nuovo, definito tradizionalmente biogeochimica, o per essere più specifici nel caso singolare, fitogeochimica (dal greco antico φυτόν, pianta). Già all’epoca di Atene & Sparta i filosofi naturali avevano coltivato la credenza, talvolta non del tutto infondata, che determinate piante crescessero in corrispondenza di giacimenti utili, una credenza che si è poi allargata all’intero mondo ellenistico delle conquiste Alessandrine. A seguito della restaurazione delle scienze classiche al termine del periodo di innovazione più prettamente pragmatica noto come Medioevo, dunque, nessuno si preoccupò di dare seguito a una tale misteriosa verità. Soltanto in epoca moderna, finalmente ritrovata, tale disciplina sarebbe stata trasformata in una scienza propriamente detta per l’opera dell’ecologo inglese George Evelyn Hutchinson, che negli anni ’30 dello scorso secolo seppe dimostrarsi capace di accertare la composizione chimica dei laghi attraverso la specifica flora e fauna contenuta al loro interno. Esperimenti del tutto simili, incidentalmente, erano stati compiuti proprio l’anno prima della pubblicazione sugli eucalipti (2012) da un’altro scienziato dello

CSIRO, l’entomologo Aaron Stewart, in relazione alle tracce d’oro contenute in alcuni nidi di termiti, trasportati al loro interno dagli insetti inconsapevoli nel corso del loro estro architettonico rinomato. E vi lascio immaginare quanto una simile possibilità, di scoprire depositi nascosti senza l’impatto ambientale e l’importante spesa di trivellazioni esplorative, possa rivoluzionare l’industria della prospezione locale.

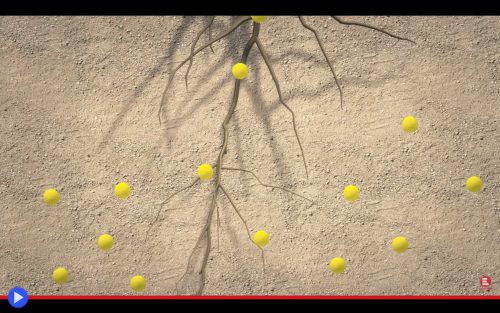

Il Dr. Lintern quindi, pur non citando alcun’altra specie di albero oltre al Jarrah (forse per mettere in evidenza come, almeno potenzialmente, tale utile situazione possa attestarsi anche con le specie diffuse in altri angoli d’Australia) si addentra in modo approfondito nella particolare configurazione del suolo oggetto dell’indagine, composto da uno strato di sabbia caolinitica sotto il rado manto erboso della prateria australiana, seguito da smectite e piccole tracce di quarzo. Ben al di sotto dei 10-20 metri normalmente percorsi dalle radici di un arbusto ragionevole, benché la continua necessità di far fronte a lunghi periodi privi di pioggia, come previsto dai loro specifici adattamenti evolutivi, porti gli eucalipti a raggiungere il sostrato saprolitico sottostante, dove dovrebbe trovarsi (per quanto ci è dato di capire) il deposito aureo di Freddo e Barns. Ciò che avviene, a quel punto, è il fenomeno mai precedentemente immaginato: le propaggini sotterranee dell’albero che entrano in contatto, in più punti, con le minuscole particelle d’oro parzialmente dissolte nell’acqua sotterranea, finendo per assorbirle assieme a quest’ultima e introdurle all’interno del proprio organismo vegetale. Il che, inevitabilmente, finisce per costituire un problema.

La teoria del biochimico dello CSIRO sarebbe quindi quella, facilmente condivisibile, che un simile accumulo di metallo possa risultare tossico per la pianta. Ragione per cui quest’ultima, nel tentativo di liberarsene, fa l’unica cosa di cui è capace: portarlo in alto, su fino alla parte superiore del suo corpo vegetale, ed accumularlo all’interno delle foglie, ovvero la parte sacrificabile per definizione, spesso trasportata via dal vento o consumata da varie specie animali. In quantità ragionevolmente minime, visto come gli studi portati avanti con le microsonde abbiano evidenziato la necessità di tutto l’oro contenuto in circa 200 alberi per la produzione di un singolo anello da portare al dito. Ragion per cui l’ipotesi esteticamente affascinante di un trattamento capace di estrarre l’oro direttamente dalle fronde rivolte al cielo non può che naufragare sul nascere, dinnanzi all’evidente non percorribilità economica di una tale strada.

Mentre straordinariamente rilevante ed attuale continua ad apparire il tentativo d’individuare NUOVI giacimenti, attraverso l’analisi sistematica di macchie o foreste. Un metodo che l’industria mineraria australiana si sta già dimostrando più che mai intenzionata ad approfondire, come evidenziato dalla notizia dello scorso agosto secondo cui la compagnia Marmota l’avrebbe impiegato in maniera sistematica per identificare i confini di un sito nell’Australia Meridionale in prossimità della cittadina di Coober Pedy. Con risultati che non ci vengono descritti ma possiamo facilmente presumere risultino di chiaro interesse.

È perciò in un certo senso ironico, per non dire preoccupante, che proprio la capacità di adattamento di questi alberi capaci di sopravvivere persino ai più frequenti incendi boschivi possa ridefinire la loro utilità agli occhi del più pericoloso rappresentante della biosfera terrestre. Poiché per ogni foglia usata per trovare un nuovo giacimento, ruspe, scavatrici ed altri macchinari, accorreranno prontamente nella zona interessata. Portando a un chiaro quanto inevitabile rischio di perdere l’accesso alle loro stesse radici vegetali. Finché un giorno, finalmente soddisfatti, avremmo tutto l’oro che potremmo mai giungere a desiderare… E neanche un albero in vista, nel raggio d’infiniti territori erbosi. Una situazione capace di togliere il fiato (e l’ossigeno) ad ogni discendente dell’attuale consorzio umano, soltanto convenzionalmente definito con il termine di “civiltà”.