Se soltanto. Se soltanto fossero riusciti nell’intento di ottenere l’agognata superiorità aerea su quel tratto di mare, la cosiddetta Manica oltre cui, quattro anni dopo, si sarebbe svolto l’epico e terribile sbarco passato alla storia come il D-Day… C’era un piano ben preciso, non abbiate dubbi in merito. Il suo nome: Unternehmen Seelöwe (Operazione Leone Marino) ed era esattamente speculare a quello degli americani. Così dopo il concludersi della battaglia aerea per le candide scogliere di Dover, nell’ormai remoto 1940, le insegne naziste avrebbero fatto la loro comparsa ai quattro lati dell’alto Big Ben. Se soltanto…

Attraverso il periodo di frenesia globale giunto all’apice poco prima della metà del secolo scorso, durante cui il metodo dei totalitarismi sarebbe entrato in conflitto con il tipo di democrazia che ancora oggi, viene considerata il modo “giusto” di gestire le istintive pulsioni politiche della sola ed unica razza umana, molti furono i possibili punti di svolta, a margine dei quali il proverbiale batter d’ali di una singola farfalla, metaforicamente parlando, avrebbe potuto cambiare totalmente l’esito d’infinite, sanguinose battaglie. E su di essi siamo in genere piuttosto ben informati, dato il copioso numero d’ucronie letterarie, cinematografie o teatrali sull’argomento: avete presente, ad esempio, il fallito attentato a Churchill? Oppure i tentativi, da parte della Germania, di giungere per prima all’invenzione della bomba atomica. O ancora il momento in cui l’Armata Rossa, durante l’inarrestabile avanzata della Wehrmacht verso Est, riuscì finalmente a frapporre la vita dei propri uomini, un’intera generazione della gioventù di Russia, innanzi alle ruote d’ingranaggio dei Panzer e gli altri veicoli corazzati frutto di un’impressionante tecnologia tedesca. E fu del resto sempre, in una maniera oppure l’altra, proprio quest’ultimo campo dello scibile, a determinare ove dovesse dirigersi, di volta in volta, l’affilato ago di un’orribile bilancia, in grado di spazzare via interi villaggi, città o l’equivalente d’intere nazioni, al suono roboante delle armi dei motori. Motori come questo, Merlino d’Inghilterra. Voi conoscerete, poco ma sicuro, un tale appellativo e sono certo che abbiate già iniziato a richiamare quell’immagine, del canuto praticante di arti magiche (probabilmente un druido) che tenne la sua mano destra sulla spalla del più importante re che le isole di Gran Bretagna abbiano mai conosciuto; benché nel caso di questa specifica nomenclatura, possiamo esserne del tutto certi, la compagnia Rolls-Royce avesse al centro dei propri pensieri un qualche cosa d’altro, come fatto per le sue precedenti opere ingegneristiche d’inizio secolo, ciascuna denominata in base ad un diverso uccello della parte settentrionale d’Europa. E proprio Merlin, per l’appunto, era il Falco columbarius altrimenti noto come lo smeriglio, aggressore eterno dei più piccoli roditori, mammiferi e rettili di queste isole. E di qualsiasi Bf-109 o bombardiere tedesco che potesse, eventualmente, presentare l’ardimento necessario a palesarsi in mezzo a quelle nubi d’argento. Da principio, chiaramente, non fu questo il suo nome; poiché la compagnia ingegneristica che oggi associamo in modo particolare ad uno specifico tipo di automobili di lusso non aveva ancora ricevuto istruzioni ufficiali dallo stato, al fine di procedere al rinnovamento dell’insigne predecessore Kestrel, il V-12 da 22 litri (770 cavalli di potenza) usato con tali e tanto significativi successi durante l’intero corso della prima metà degli anni ’30. Così che l’originale idea del Merlin venne coltivata nell’ambito di un progetto identificato come PV-12, acronimo della dicitura in lingua inglese private venture. Almeno finché, nel 1935, il Ministero delle Forze Aeree indisse il concorso per l’introduzione di un nuovo velivolo per il combattimento aereo. Da cui ne avrebbe ottenuti, nei fatti, ben due: il Supermarine Spitfire e l’Hawker Hurricane. Entrambi dei quali, dopo un breve periodo d’adattamento, si sarebbero dimostrati delle piattaforme eccelse per il nuovo approccio alla forza motrice creato dalla Rolls…

germania

Il ballo delle ruote che stanno cambiando la gioventù africana

Prendi il tipico praticante di uno sport d’azione, come il pattinaggio urbano, e togli tutti gli orpelli in qualche maniera “accessori”. Niente protezioni per le braccia o ginocchiere. Neanche l’ombra di una tuta da corsa, o altra forma d’abbigliamento in qualche modo specifico del suo settore. Nessuno sponsor sul casco ed anzi, purtroppo, nessun casco. Addirittura! E poi dove sarebbe, l’essenziale Energy Drink da bere al termine della discesa oggetto del suo ultimo video pubblicitario… Ciò che resta, in base al luogo in cui si svolge tale scena, può anche essere l’astro nascente del proprio contesto, a patto d’incontrare il giusto percorso tra le alterne svolte della vita. Ovvero quelle strade, vertiginosamente discendenti e curvilinee, di un luogo come Kigali, città maggiormente popolosa e capitale del Ruanda, dove Abdul Karim Habyarimana, come tanti altri giovani nativi del suo stesso natìo Burundi, sembrerebbe essersi trasferito in giovanissima età. Con il suo bagaglio familiare di difficoltà pregresse, disagio economico e speranza di rivalsa, ma anche e soprattutto un sogno, fortemente personale: diventare una star dei rollerblade, gli iconici pattini in linea inventati negli anni ’80 negli Stati Uniti e da lì capaci di diffondersi, attraverso multiple generazioni, nei più remoti angoli del globo. Mentre nel frattempo, si mantiene dando lezioni private re-invenstendo parte degli introiti per l’acquisto di equipaggiamento per i bambini meno fortunati. Eppure non dimostra, questo atipico e spericolato ventottenne, nessun tipo d’inclinazione a trasferirsi altrove, come lo stereotipo del giovane ambizioso di quel continente, quanto piuttosto di riuscire a farsi strada e costruire una realtà creativa e in qualche maniera sostenibile, proprio lì nell’Africa Orientale, non eccessivamente lontano dalle coste dell’enorme lago Vittoria.

Il che potrebbe o meno far la differenza, nel procedere dei suoi prossimi anni di vita, quando si prende atto di COSA, effettivamente, Karim sia intenzionato a diventare: ovvero in termini di una metafora, il letterale rombo di tuono umano che percorre le corsie tra le montagne di Kigali e di Jali capaci di connettere i tre distretti di quel centro urbano in disseminato di colline, letterale San Francisco ante-litteram della sua terra. Dove alquanto prevedibilmente, le più familiari norme di sicurezza stradale sembrano venire caratterizzate da un’inclinazione alquanto rilassata, soprattutto quando la sagoma di un simile scavezzacollo, senza nessun tipo di preavviso, si palesa innanzi al cofano, poi balza a lato come una pantera, afferrando saldamente il proprio paraurti posteriore. Poco prima di balzare ancora ed inchinarsi, senza rallentare in alcun modo, come Neo di Matrix che ha schivato l’ultimo proiettile del suo nemico. Una storia raccontata, con piglio registico degno di nota, dalla giornalista e regista francese Liz Gomis assieme al direttore Aurélien Biette, per il canale indipendente franco-tedesco ARTE attraverso un ciclo di 8 cortometraggi, ciascuno non più lungo di 6-7 minuti, individualmente dedicati ad altrettanti protagonisti della nascente cultura africana dei cosiddetti rider. Che non sono (solamente) fattorini come dalle nostre parti, bensì anche praticanti delle più disparate attività su ruote dei nostri tempi, tra cui skateboard, pattini e ciclismo. Il cui ruolo nella società risulta essere, dalle interviste della serie, molto più importante della prima impressione che potrebbero riuscire a darci…

Il bruco artificiale che divora le centrali nucleari

Germania: la patria dei veicoli creati per un singolo, specifico obiettivo, prodotti in egual misura dell’ingegno di una squadra e il bisogno, simile all’evoluzione di esseri viventi, di rispondere allo scopo predeterminato. Ma quanta irritazione e quanto odio, attraverso lunghe decadi d’insopportabile presenza, dev’essersi saputa guadagnare un’imponente ciminiera, per giungere a dar forma al proprio intento con braccia idrauliche, ganasce seghettate ed una ruota ben oliata sopra cui avanzare, sopra il bilico di quel bordo alto 160 metri e così ingannevolmente Sottile… L’orlo superiore del cestino pieno di ottime speranze, acceso per la prima volta nel lontano 1987 e quindi spento, imprevedibilmente, dopo appena 13 mesi d’impiego causa ordine del Tribunale Amministrativo Federale. Per raggiungere un po’ in ritardo le conseguenze più visibili e liberatorie di una simile condanna, implicita ed inevitabile, giusto verso l’inizio dell’agosto 2019. Simbolo, questa centrale un tempo all’avanguardia di Mülheim-Kärlich (terra di Renania-Palatinato, in provincia di Coblenza) del fondamentale ripensamento programmatico di un’intera nazione, nei confronti di quel tipo di energia considerata a lungo come la più pulita, sicura, efficiente e “inesauribile” (ma davvero!) Pur essendo costata, nella fase originale della sua messa in opera, la cifra non indifferente di 7 miliardi di marchi tedeschi, grosso modo equivalenti a 3,5 miliardi di euro. Ma sapete a cosa non può essere attribuito un prezzo? Già, la vita e la sicurezza delle persone. Soprattutto quelle che si trovano all’ombra del vapore frutto di tante e tali barre d’uranio, sufficienti a produrre il quantitativo interessante di 1302 MW ed una volta che si è fatto notare nuovamente come, proprio sotto le sue fondamenta, scorresse il pontenziale magma di un antico vulcano. EPPURE, cosa difficile da trascurare, le norme costruttive anti-sismiche imposte da contratto al consorzio dei finanziatori ed alla RWE AG, principale compagnia energetica della Renania, non sono state pienamente rispettate. Tanto che l’unica direzione in cui era possibile dirigersi era quella di partenza. Per tornare, nuovamente, laboriosamente, al “prato verde” e un cumulo rimosso di grige macerie.

Ora demolire edifici di questa dimensione, svettanti verso il cielo ancor più in alto della cattedrale di Colonia, è già di norma operazione alquanto lunga & complicata. Ma basterà aggiungere all’equazione la presenza di molte tonnellate di materiale radioattivo da smaltire e la problematica vicinanza a infrastrutture di peso, come la vicina linea ferroviaria e stradale K44 che costeggia il fiume dei Nibelunghi, per rendersi conto di trovarsi di fronte ad un’impresa, se possibile, ancor più monumentale ed epica dell’ambizione che ne aveva fatto gettare le fondamenta oltre quattro, significative decadi fa. Tanto che tra tutte le possibili modalità possibili, sarebbe stata scelta la più insolita: iniziare la scalata all’incontrario, per questa volta soltanto, partendo dall’alto…

L’Aquila Mercedes che si posò con ali nere, per risorgere d’argento

“Che cosa intendi, 751 Kg?” Notte carica d’aspettativa, quella del 3 giugno 1934, presso le campagne tedesche dove ancora oggi scorre la sottile striscia d’asfalto definita, con considerevole ottimismo, l’ormai leggendario circuito del Nürburgring Nordschleife: oltre 22 Km di “anello settentrionale” all’ombra dell’omonimo castello, dove illuminato dalla luna, il direttore sportivo della Mercedes-Benz Alfred Neubauer si accarezzava pensieroso il mento, rispondendo al capo meccanico della sua scuderia: “Non è possibile che Herr Nibel abbia sbagliato i conti. Se così fosse, all’alba saremo squalificati!” I due scambiarono uno sguardo carico di sottintesi. Era l’apice di un anno estremamente combattuto, primariamente con la grande scuderia rivale della Auto Union, conglomerato dai quattro anelli che un giorno (ma questo, loro non potevano saperlo) avrebbe finito per passare in eredità al singolo membro della August Horch Automobilwerke GmbH, oggi nota più semplicemente come Audi. In tal modo i principali antagonisti di una tale possibilità, a quell’ora tarda di quello specifico momento in bilico tra le due guerre, si affrettarono a pesare nuovamente la vettura, fiammante ancorché convenzionale monoposto W25 dall’iconica colorazione bianca. A quei tempi per lo più privi di sponsor, naturalmente, il colore aveva un’importanza primaria nelle corse d’automobili, con ciascun paese associato, convenzionalmente, a una specifica tonalità: l’Italia rossa, l’Inghilterra verde, la Francia blu e la Germania, per l’appunto, candida come la neve dei monti Wetterstein, nell’area delle Alpi Calcaree Nordtirolesi. Almeno, così recita l’aneddoto, fino a quella notte fatale. Quando Neubauer, privo di altre idee, diede l’epocale ordine: “C’è una sola possibilità: prendete i raschietti e togliete attentamente la vernice, fino all’ultimo dettaglio delle cromature. In verità vi dico: all’alba questa macchina verrà scoccata dalla corda del nostro arco. A costo di venire soprannominata la Freccia d’Argento”

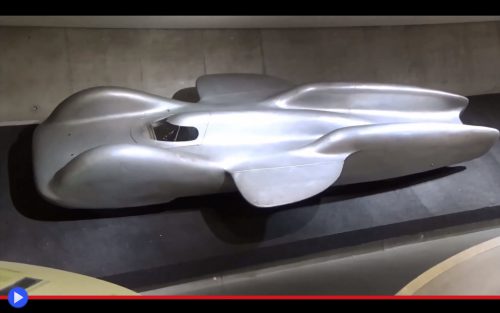

Quasi un secolo dopo, c’è una stanza nell’avveniristica struttura del museo sulla storia della Mercedes a Stoccarda, in cui una serie d’automobili sono montate su una curva parabolica, piuttosto che orizzontalmente. Proprio qui figura quella stessa W25, o una identica, assieme ad una serie di veicoli, tutti dello stesso identico colore. Con alla testa di una tale straordinaria carovana, qualcosa che non sembra neanche appartenere a questo mondo: uno strano veicolo a sei ruote, altrimenti descrivibile come l’ibridazione tra un pesce ed un aereo, con doppia coda aerodinamica, un corpo lungo e flessuoso e addirittura un paio di piccole ali. Fu perciò con chiaro piglio metaforico, che all’epoca Adolf Hitler in persona ebbe l’idea di definirla Schwarzer Vogel, o Uccello Nero. Ma forse sarà meglio cominciare dal principio. Ovvero dalla raramente citata battuta di caccia, risalente al più che mai remoto 1925, in occasione della quale il giovane politico e futuro führer della Germania venne presentato dal suo autista ad un vecchio amico di nome Hans Stuck von Villiez, abile con il fucile almeno quanto al volante del suo furgone, con cui effettuava le consegne a tempo record del latte dalla propria stessa fattoria presso Monaco di Baviera, emulando nella propria fantasia le imprese dei contrabbandieri di alcolici nei distanti Stati Uniti, poco prima di farne una professione. E proprio questo fu l’inizio di una lunga e solida amicizia, tanto che nel 1933, con Hitler cancellerie e Stuck ormai diventato un pilota di una certa fama grazie ai successi motoristici conseguiti al volante della Mercedes SSK (W06) il primo si ricordò del secondo, affrettandosi a presentarlo per quello che sarebbe rimasto, anche negli anni del successivo conflitto globale, il suo principale referente in materia di motori e tecnologia: nientemeno che il controverso, ammirato e spesso discusso Ferdinand Porsche. Perciò e soltanto naturale che dall’unione tra la mente di un pilota ambiziosa e quella di un leggendario ingegnere, potesse nascere qualcosa di assolutamente straordinario. Soprattutto quando si considera la massima aspirazione del terzo personaggio di questa storia, che in un modo o nell’altro sarebbe rimasta al centro dei suoi pensieri per l’intero ventennio successivo: mettere “al primo posto”, come si usa dire anche oggi, la sua “beneamata” Germania. In tutti i campi, incluso quello tecnologico e motoristico e in un particolare campo sopra qualsiasi altro: la massima velocità che fosse mai stata raggiunta da un’automobile su strada. E quale favolosa strada, questo strano triumvirato avrebbe scelto d’impiegare…